第3回「核なき未来」オピニオン賞 受賞者を発表 [ENG]

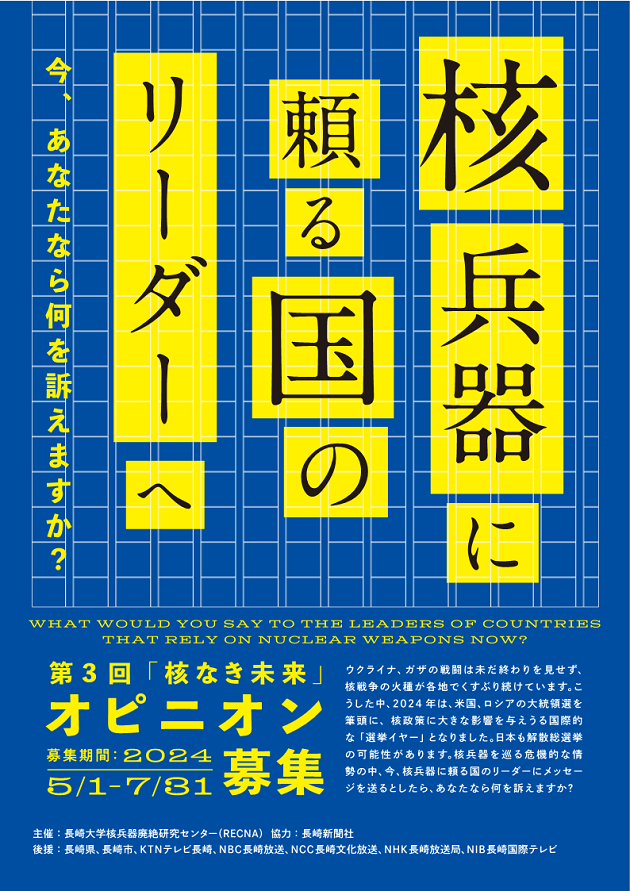

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)は、昨年に引き続き、若い世代に広く核兵器問題の重要性を訴えるとともに、平和な国際社会の実現に貢献できる人材の育成を図ることを目的として、第3回「核なき未来」に関するオピニオン を募集しました。

このたび、U-20の部 (16歳以上20歳未満)、U-30の部 (20歳以上30歳未満) それぞれで、最優秀賞、優秀賞各1名を決定しましたので、 お知らせいたします。

【 受賞者: 最優秀賞 2名、優秀賞 2名 】

※ 年齢は応募時のもの。

U-20の部 最 優 秀 賞 |

石山 力輝(いしやま りき)17歳

アメリカ合衆国マサチューセッツ州 Berkshire school |

|

|---|---|---|

U-30の部 最 優 秀 賞 |

西山 厚人(にしやま あつひと)27歳

京都市在住 会社員 |

|

U-20の部 優 秀 賞 |

小川 朋子(おがわ ともこ)18歳

⽴命館アジア太平洋⼤学在学 ⼤分県別府市在住 |

|

U-30の部 優 秀 賞 |

岡本 沙紀(おかもと さき)24歳

東京⼤学⼯学部在学 |

【 U-20の部 受賞者 以外の 最終選考対象者 6名 / 応募者総数 12名 】

【 U-30の部 受賞者 以外の 最終選考対象者 14名 / 応募者総数 39名 】

自民党総裁選 核政策を巡る議論を危惧する

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)見解

2024年9月20日

自民党総裁選の複数の候補者から、日本の非核政策の見直しを求めるかのような発言が相次いでいる。説明不十分なまま言葉が飛び交う現状を強く危惧する。

高市早苗候補は、自著で、米国の拡大抑止を期待するならば、非核三原則のうち「持ち込ませず」は「現実的ではありません」と述べ1、さらに米国の「核の傘」(拡大核抑止)を含む拡大抑止に非核三原則が「矛盾する」と述べたと伝えられている2。石破茂候補は、使わないための兵器という核兵器のパラドックスに言及しつつも、「いつどういう時に核を使う」かに関する「意思決定の過程を共有」する「核共有」は基本的に「非核三原則に触れるものでな」く、議論が必要だと述べた3。河野太郎候補は、米国の「核の傘の有効性」を担保するために「核の運用」について「実体的な議論」をする日米協議が必要だと述べた4。

上記発言について、以下の事実関係と論点を確認したい。

【非核三原則の見直しについて】

非核三原則については、国家安全保障戦略で、「非核三原則を堅持する」との平和国家としての基本方針は今後も変わらないことを確認している5。これに対し、非核三原則を見直すべきとする主張は、

(1) 国家安全保障戦略からの転換を求めることを意味するか。

(2) 「持ち込ませず」は「現実的ではない」とは具体的に何を意味し、非核三原則が「核の傘」を含む拡大抑止にどう「矛盾する」か。

(3) 上記の主張は、「非核二原則」にすることを意味するか。その場合、沖縄を含む在日米軍基地への配備を想定しているか。

(4) 非核三原則の見直しに周辺国が反応し、さらなる軍拡による負のスパイラルで「安全保障のジレンマ」に陥りかねないリスクを考慮しているか。

【核共有について】

「核共有」については、安倍元首相が日本も「核共有」を議論すべきだと発言したが6、岸田首相は、「非核三原則を堅持している立場」と「原子力基本法をはじめとするこの法体系」から、「核共有」を政府として「認めることは難しい」と否定した7。これに対し、「核共有」の議論を求める主張は、

(1) 政府方針の転換を求めることを意味するか。

(2) 「核共有」は、日本の自衛隊基地か自衛隊艦船への配備を想定しているか。想定している場合、それはどこか。

(3) 核不拡散条約(NPT)は、日本を含む非核兵器国への核兵器の管理の移譲を禁止しており(第2条)、「核共有」は、NPTに反するという議論を承知しているか8。その主張に対する考慮をしているか。そもそも「核共有」とNPTとの整合性をどのように考えているか。

(4) 国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石9として日本政府が重視するNPTの弱体化が懸念される中で、日本が「核共有」に進むことはNPTをさらに弱体化させることにならないか。それは日本の安全保障に資するか。

【核兵器の使用について】

「核共有」について発言者は、「いつどういう時に核を使う」かに関する「意思決定の過程を共有」することと説明した。他の発言者が用いた「核の運用」という言葉は、米国の政策文書から分かるように、それは核兵器の使用を含む概念である10。この現実を前提に、「核の運用」に関する「実体的な議論」を求めるならば、そこには「核兵器の使用」に関する議論も含まれることになる。以上の場合、以下の問いが生まれてくる。

(1) 米国が日本に提供する拡大核抑止とは、具体的にどのようなものか。

(2) 日本は、国際人道法であるジュネーヴ諸条約第1追加議定書の締約国である。その日本と同議定書の非締約国である米国との間で、核兵器の使用をめぐり生じうる国際法上の問題は生じないと考えているか。

(3) そもそも、拡大核抑止で米国が日本の防衛のために核兵器を使用する場合、国際法上の根拠は何であると考えているか。

自民党総裁選の候補者が日本の非核政策の見直しを求めるのであれば、以上のような論点について説明責任がある。核政策について日本は、非核三原則以外にも国際法上負っている義務もある。核兵器に関する日本の従来の政策の変更について議論するのであれば、変更に対する賛否の立場にかかわらず、少なくとも指摘したような論点を踏まえた緻密な議論が必要である。

自民党総裁選は事実上、日本の首相を選ぶ選挙と考えられている。首相は8月6日と8月9日に広島と長崎を訪れる立場であり、来年は被爆から80年にあたる。

1 高市早苗『国力研究 日本列島を強く豊かに。』(産経新聞出版、2024年)18頁。

2 毎日新聞(2024年9月9日)。https://mainichi.jp/articles/20240909/k00/00m/010/290000c.

3 【自民党総裁選2024】候補者ネット討論会(2024年9月16日)。https://www.youtube.com/watch?v=a4ztrR4X4x4.

4 同上。

5 「国家安全保障戦略について」(令和4(2022)年12月16日、国家安全保障会議および閣議決定)。

6 NHK「安倍元首相 “同盟国で「核共有」 タブー視せず議論を” 」(2022年2月27日)。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220227/k10013504311000.html.

7『第208回国参議院予算委員会会議録』第6号(令和4(2022)年3月2日)9頁(岸田文雄)。

8Mohamed I. Shaker, The Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and Implementation 1959-1979, Vol. I (Oceana Publications, 1980), pp. 129-269. 同書でエジプトのモハメド・シェーカー大使が克明に記しているように、NATOの核共有はNPT交渉中の主要な論点の一つであった。

9 2026年NPT運用検討会議第2回準備委員会高村外務大臣政務官ステートメント(2024年7月22日。https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100703304.pdf.)

10 例えば、以下を参照。National Security Directive Number 13 (NSDD-13), “Nuclear Weapons Employment Policy,” 13 October 1981.

ナガサキ・ユース代表団第12期生 活動報告会の延期について

令和6年8月29日(木)に長崎大学文教スカイホールにて開催を予定しておりましたナガサキ・ユース代表団第12期生の活動報告会ですが、台風10号の影響により、延期とさせていただきますのでお知らせいたします。

変更後の日時は以下のとおりです。

■日 時:令和6年9月17日(火)17:00~19:00

■場 所:長崎大学グローバル教育・学生支援棟4階 文教スカイホール(長崎市文教町1-14)+オンライン(Zoomウェビナー)

※本報告会では、会場においでいただけない方々のために、ビデオ会議ツール「Zoom」を使ってライブ配信を行います。オンライン参加をご希望される方は、こちら から事前登録をお願いします。【締切:9月16日(月)17:00】

【本件に関するお問い合せ先】

核兵器廃絶長崎連絡協議会

Email: pcu_nc@ml.nagasaki-u.ac.jp

【参加型対話会】平和と環境 - 未来の地球のために

長崎大学では、「人類と地球の抱える多様で相互に連関する問題群の解決に向け、学際的にその知を結集・創造することで世界的プラネタリーヘルスの実現に貢献する」ことを宣言し、”グローバルヘルス” “グローバルリスク” “グローバルエコロジー” の3つの分野に貢献する研究と教育を推進しています。

長崎大学では、「人類と地球の抱える多様で相互に連関する問題群の解決に向け、学際的にその知を結集・創造することで世界的プラネタリーヘルスの実現に貢献する」ことを宣言し、”グローバルヘルス” “グローバルリスク” “グローバルエコロジー” の3つの分野に貢献する研究と教育を推進しています。

この度、2024 年 6 月 1 日に設置されましたグローバルリスク研究センター、RECNA、公益財団法人イオン環境財団、Future Earthの主催で「【参加型対話会】平和と環境-未来の地球のために」を開催いたします。

猛暑、極端な気象災害、プラスチックごみの海洋汚染、森林火災による煙害、生態系の破壊とパンデミックの出現など、地球規模の気候変動、環境汚染、生物多様性の危機が身近に影響を及ぼしています。いずれも差し迫った緊急事態であり、国際的な協力が不可欠ですが、世界は今、協力し合える状況にあるでしょうか?

さらに来年、長崎原爆被災から80年を迎えます。長崎市民の核廃絶への長年の努力にもかかわらず、世界で核使用の危険は高まっています。今年9月には、国連未来サミットが開催されます。未来の世代の生命と健康を守るために、地球規模での平和と環境の現状を認識し、何ができるか一緒に話し合いましょう。

・参加者:テーマに関心のある方であればどなたでも

・参加方法:現地参加のみ(オンライン配信なし)

13:30 – 13:40 開会挨拶、趣旨説明

13:40 – 14:30 話題提供

①長崎大学核兵器廃絶研究センター/グローバルリスク研究センター 樋川和子

②公益財団法人イオン環境財団 山本百合子

14:30 – 15:10 グループ対話1回目

15:10 – 15:20 休憩

15:20 – 16:00 グループ対話2回目

16:00 – 16:25 グループ対話での意見紹介

16:25 – 16:30 まとめと閉会挨拶

<お問い合せ先>

長崎大学グローバルリスク研究センター事務局イベント専用アドレス center_for_globalrisk★ms.cc.nagasaki-u.ac.jp(★を@に変更してからお送りください。)

【活動報告会】広がる・つながる 平和の輪

Bring Your Piece of Peace for Dialogue ―With Nagasaki Atomic Bomb Exhibition @UNOG―

ナガサキ・ユース代表団第12期生は2023年12月から活動を開始し、これまで勉強会、研修など重ねてきました。

ナガサキ・ユース代表団第12期生は2023年12月から活動を開始し、これまで勉強会、研修など重ねてきました。

この夏にはジュネーブで2026年核不拡散条約(NPT)再検討会議第2回準備委員会が開催されました。代表団は、長崎の人々の想いを世界に伝え、また世界の人々の考えを知ることができたのでしょうか?

何を学び、何を考え、どう行動したのでしょうか?

その「生の声」をお聞きください!

台風10号の影響により、9/17に延期となりました。(8/28記載)

★ 会場は事前登録不要で入場無料です ★

また、本報告会では、会場においでいただけない方々のために、ビデオ会議ツール「Zoom」を使って、オンラインによるライブ配信も行います。

【締切:9月16日(月)8月28日(水)17:00】

進む核軍拡―核弾頭ポスターから読み解く(2024年度 第2回 核兵器廃絶市民講座)

講 師:中村 桂子(RECNA准教授)

鈴木 達治郎(RECNA教授)

日 時:2024年7月6日(土)13:30~15:00 (講座終了後 RECNAと語ろう)

会 場:長崎原爆資料館ホール+オンライン配信

主 催:核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)

共 催:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

◆『世界の核弾頭データ』2024年版のポスターや解説等はこちら

>> 2024年度核兵器廃絶市民講座について(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

プラネタリーへルスと核廃絶―地球と人間の健康のために(2024年度 第1回 核兵器廃絶市民講座)

講 師:吉田 文彦(RECNAセンター長)

春日 文子(長崎大学熱帯医学・グローバルヘルス研究科/プラネタリーヘルス学環 教授)

日 時:2024年5月18日(土)13:30~15:00(講座終了後 RECNAと語ろう)

会 場:長崎原爆資料館ホール+オンライン配信

主 催:核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)

共 催:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>>2024年度核兵器廃絶市民講座について(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

NPT Blog 2024

また、世界各国から多数の政府関係者・専門家・NGOが集まるこの会議に、ナガサキ・ユース代表団第12期生も参加し、現地からレポートをお届けいたします。

RECNA教員のレポートは RECNA NPT Blog 2024 に、ナガサキ・ユース代表団第12期生のレポートはYouth NPT Blog 2024に掲載しますので、是非ご覧ください。

REC-PP-20 改訂版/英語版

上記の取り組みに貢献するために、RECNAは7月5日にポリシーペーパーNo.20「核兵器のない世界のために— TPNW第3回締約国会合に向けた議論」 を刊行しましたが、本日、その改訂版を公開いたしました。 このポリシーペーパーには、新たに「5. TPNWを避ける日本の論理(非論理?)と今後の道筋(要旨)」追加収録しています。

また、あわせて英語版も刊行しました。

■核兵器のない世界のために― TPNW 第3回締約国会合に向けた議論 改訂版(2024年7月)

河合 公明, 鈴木 達治郎, 西田 充, 樋川 和子, 山田 寿則

[全文閲覧]

■For a World Free of Nuclear Weapons:Discussions Toward the Third Meeting of the States Parties to the TPNW (July 2024)

Kazuko HIKAWA, Kimiaki KAWAI, Michiru NISHIDA, Tatsujiro SUZUKI, Toshinori YAMADA

[全文閲覧]

★ 既刊のレクナポリシーペーパーは こちら