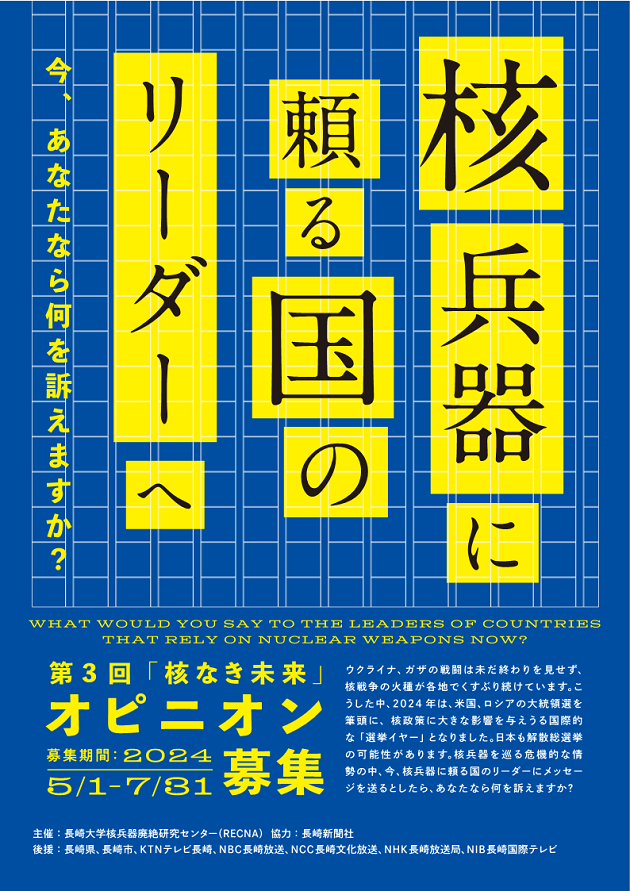

第3回「核なき未来」オピニオン募集! [ENG]

「核兵器に頼る国のリーダーへ ―今、あなたなら何を訴えますか?―」

ウクライナ、ガザの戦闘は未だ終わりを見せず、核戦争の火種が各地でくすぶり続けています。こうした中、2024年は、米国、ロシアの大統領選を筆頭に、核政策に大きな影響を与えうる国際的な「選挙イヤー」となりました。日本も解散総選挙の可能性があります。

核兵器を巡る危機的な情勢の中、今、核兵器に頼る国のリーダーにメッセージを送るとしたら、あなたなら何を訴えますか?核兵器保有国(※1)あるいは「核の傘」の下の国(※2)のリーダー(一人でも、複数でもかまいません)に宛てたメッセージを書いてみてください。

「U-20」(16歳以上20歳未満)、「U-30」(20歳以上30歳未満) の2つの部で、「核なき未来」に関するオピニオンを募集します。2024年のテーマは「核兵器に頼る国のリーダーへ ―今、あなたなら何を訴えますか?―」です。

最優秀賞と優秀賞を各部1名ずつに授与します。最優秀賞受賞者は長崎での授賞式(2024年9月21日(土))に招待します。また、最優秀受賞オピニオンは長崎新聞に掲載されます。

※1:ロシア、米国、中国、フランス、英国、パキスタン、インド、イスラエル、北朝鮮

※2:日本、韓国、オーストラリア、NATO非核兵器国(ベルギー、カナダ、デンマーク、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、トルコ、ギリシャ、ドイツ、スペイン、ポーランド、チェコ、ハンガリー、エストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、フィンランド、スウェーデン)、ベラルーシ(ウクライナ侵攻後、ロシアは核兵器を配備したベラルーシにも核の傘を供与していると述べています。したがって、今回はベラルーシも対象国とします。)

| 【応募について】 | |

|---|---|

| ■ | 資 格: |

|

① U-20の部(16歳以上20歳未満) ② U-30の部(20歳以上30歳未満) (2024年7月31日時点の年齢) 居住地・国籍は問いません。 |

|

| ■ | 方 法: |

|

下記の書類をPDF形式で、下記宛先まで一括してE-mailに添付し提出してください。 (1)応募申請書 1部 [様式]※ダウンロード用 (2)オピニオン 1部 |

|

|

※日本語又は英語。日本語2000文字程度、英語1000ワード程度。

| |

|

※オリジナル・未発表に限る。

| |

|

※「核兵器保有国」あるいは「核の傘」の下の国のリーダー(一人でも、複数でも可)に宛てたメッセージの形式をとること。どのリーダーに宛てたメッセージであるかをタイトル、あるいは文中で明確にすること。

| |

|

※授業の一環などで、学年、クラスでまとめて応募する場合は、学校側で推薦作品を少数に絞って応募すること。

|

|

| ■ | 応募期間: |

| 2024年5月1日~7月31日(必着) | |

| ■ | 提 出 先: |

| opinion@ml.nagasaki-u.ac.jp | |

|

※提出後1週間しても受領のお知らせが届かない場合は、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。【お問い合わせ先】のメールアドレスでは応募は受け付けませんのでご注意ください。

|

| 【賞品・副賞】 | |

|---|---|

| ■ | U-20の部: |

|

・最優秀賞 1名: 記念盾、副賞賞金3万円、長崎での授賞式に招待(国内受賞者のみ)

|

|

|

・優秀賞1名: 記念盾、副賞賞金1万円

|

|

| ■ | U-30の部: |

|

・最優秀賞 1名: 記念盾、副賞賞金5万円、長崎での授賞式に招待(国内受賞者のみ)

|

|

|

・優秀賞1名: 記念盾、副賞賞金3万円

|

| 【選考と発表】 | |

|---|---|

| ■ | 選 考: |

| 審査委員会による厳正なる審査の上、最優秀賞2名、優秀賞2名を選定します。 | |

| ■ | 審査委員会: |

|

青来 有一(芥川賞作家)審査委員長

| |

|

グレゴリー・カラーキー(RECNA外国人客員研究員)英文審査小委員会委員長

| |

|

山田 貴己(長崎新聞社取締役編集局長、RECNA客員教授)副委員長

| |

|

中村 桂子(RECNA准教授)副委員長

| |

|

鈴木 達治郎(RECNA教授)

| |

|

中村 涼香(KNOW NUKES TOKYO共同代表)

| |

|

畠山 澄子(ピースボート共同代表)

| |

|

村上 文音(ナガサキ・ユース代表団9期生)

|

|

| ■ | 審査基準: |

|

以下の項目で審査を行います。 ①論理が明確で矛盾がないこと、②事実に基づくこと、③独創性があること、④表現力があること |

|

| ■ | 発表・授賞式: |

|

2024年9月21日(土)13:00~14:00 於:長崎大学 最優秀オピニオンは後日、長崎新聞に全文を掲載します。最優秀賞・優秀賞を含め受賞作品はRECNAウェブサイトに公表します。 |

|

|

※応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、受賞作品の二次利用(掲載、出版など)は主催者(RECNA)に帰属します。

|

|

| ■ |

主 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

|

| ■ |

協 力: 長崎新聞社

|

| ■ |

後 援: 長崎県、長崎市、KTNテレビ長崎、NBC長崎放送、NCC長崎文化放送、NHK長崎放送局、NIB長崎国際テレビ

|

|

※本事業は長崎大学核兵器廃絶研究センター寄附金により運営されています。

|

【お問い合わせ先】

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

TEL:095-819-2164

E-mail: recna_staff@ml.nagasaki-u.ac.jp

Website: https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/

この特別論文は、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

包括的安全保障へのロードマップ再訪:

朝鮮半島における戦争リスクを削減するために

Leon Sigal, Morton Halperin, Peter Hayes,

Chung-in Moon, John Delury, Tom Pickering

「北東アジアにおける核使用リスクの削減にむけて」(NU-NEA)プロジェクト

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーシップネットワーク(APLN)

ノーチラス研究所

2024年4月19日

NU-NEAプロジェクトでは、地域における核使用リスク削減にむけて政策提言をまとめたが、その一環として、重要課題について米ノーチラス研究所が発表した論文を、同研究所の好意により、本プロジェクトの成果として、ここに掲載する。

要 旨

| 本論文は、北東アジア地域の緊張を緩和させ、戦争を防止し、核戦争の脅威を根絶させることを含め、平和構築のための協力的安全保障の道にふたたび関係諸国を巻き込むために、北東アジアにおける「包括的安全保障」の概念を改めて検証するものである。第1節では、過去5年間で地域の安全保障環境が悪化している状況を解説する。第2節では、北朝鮮の核開発が地域にとって最大の脅威となっていることを説明し、著者たちが「包括的安全保障」を提唱した2018年当時と比べ、より間接的なアプローチを必要としていることを示す。第3節では、いかに南北朝鮮関係が敵意に満ちた関係に陥ってしまったか、そしてそれが急速に深刻な紛争に拡大していく可能性や、両国が外的な安全保障の変化と国内状況に応じたために、両国間の協力、情報共有などのチャネルがほとんど崩壊してしまっていることを分析する。第4節では、地域の緊張緩和につなげる4段階の行動、とくに朝鮮半島における行動、を提案する。具体的には: | |

|

1) 米中は下記の行動を暗黙の了解のもとで実施する。米国は韓国に対し、北朝鮮への敵対的行為や威嚇を抑制するよう要請し、中国は北朝鮮に対し、威嚇行動、特に核使用の威嚇を抑制するよう要請する。 2) 米国は北朝鮮に対し、一方的に安全の保障を明示し、中国は韓国に同様の意思表示を行う。 3) 米国は、中国に対し、「核兵器の使用は許されないものである」こと、そして地域の核保有国に対し、核態勢の見直しを含めた非核兵器地帯設立に向けた対話を始めることについて共同声明を出すことを提唱する。 4) 米国と韓国は、北朝鮮に対し、核開発を抑制することの利益を明確に示す。北朝鮮にとってのメリットとしては、安全保障の向上、先進情報技術や宇宙サービスへのアクセス、地域やグローバルな体制への組み込みとそれによる国際的地位の向上などがあげられる。 |

|

| 第5節では、結論として、「抑止の強化」は悪循環を呼び、その結果戦争の抑止どころか戦争の可能性を高めてしまうことを示す。朝鮮半島における緊張緩和の向上は、北東アジアの他の地域における協力的安全保障を促進し、朝鮮半島の非核化と包括的な安全保障の実現に必要な状況を再び作り出すことにつながるだろう。 | |

キーワード: 包括的安全保障、協力的安全保障、緊張緩和、非核兵器地帯

著者紹介:

レオン・シガール氏(Leon Sigal)は、北東アジア協力的安全保障プロジェクトのリーダー。モートン・ハルペリン氏(Morton Halperin)は、外交及び市民権・自由の米国の専門家。ピーター・ヘイズ氏(Peter Hayes)はノーチラス研究所所長で、シドニー大学国際安全保障研究センターの名誉教授。文正仁氏(Moon Chung-in)は、韓国延世大学政治学名誉教授、ジョン・デルーリ氏(John Delury)は、韓国延世大学中国研究准教授、トーマス・ピカリング氏(Thomas Pickering)は、元米国大使。

この論文は本人の分析であり、所属機関の研究とは無関係である。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

◆本プロジェクトの概要は こちら

◆本プロジェクトの特別論文の一覧は こちら

この特別論文は、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

行動による軍備管理と東アジア

Ulrich Kühn and Heather Williams

「北東アジアにおける核使用リスクの削減にむけて」(NU-NEA)プロジェクト

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーシップネットワーク(APLN)

ノーチラス研究所

2024年4月16日

「北東アジアにおける核使用リスク削減(NU-NEA)」プロジェクトでは、地域における核使用リスク削減にむけて政策提言をまとめたが、その一環として、重要課題について専門家に特別論文を依頼した。本論は英文学術誌Journal for Peace and Nuclear Disarmament (J-PAND)に掲載(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2024.2337965)されたものである。

要 旨

キーワード:

核兵器、米国、中国、責任ある行動、軍備管理

著者紹介:

ウルリッチ・クーン氏(Ulrich Kuhn)は、独ハンブルグ大学平和研究と安全保障政策研究所、軍備管理と先進技術プログラムのリーダー。

ヘザー・ウィリアムス氏(Heather Williams)は、米国国際戦略研究所(CSIS)、核問題プロジェクトのディレクター、および国際安全保障プログラムのシニア・フェロー。

この論文は本人の分析であり、所属機関の研究とは無関係である。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

◆本プロジェクトの概要は こちら

◆本プロジェクトの特別論文の一覧は こちら