Risk at the Intersections: The Nuclear Impacts of Emerging Technologies(交錯する複数のリスク:新興技術がもたらす核への影響)

本イベントは、人工知能、自律型システム、サイバー、宇宙領域などの新興技術が、核兵器および関連システムと交差することで生じる核リスクとエスカレーション経路を検討します。あわせて、核兵器使用がもたらす人道、環境、健康、社会経済の影響に関する最新の研究と政策的含意を共有し、分野横断的な対話を促進します。2026年NPT運用検討会議や国連の核戦争影響に関する議論を見据え、包括的な核リスク低減と軍備管理と軍縮の課題を整理します。

本イベントは対面とオンラインのハイブリッド形式で開催され、日本からはオンラインでの一般参加が可能です。

■プログラム:

AGENDA: DAY 1 (22 JANUARY 2026)

Opening remarks (10:50-11:00 CET)

Session 1 (11:00-12:30)

The Risk Nexus of Emerging Technologies

This session explores how developments in artificial intelligence, cyber capabilities, and outer space intersect with nuclear weapons and related systems. It identifies potential pathways through which their interactions can increase risk of escalation, including nuclear use.

Panelists:

1. Ms. Fei Su (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)

2. Dr. Jong-Jin Lee (The Institute for Peace and Unification Studies, Seoul National University)

3. Dr. Yasmin Afina (United Nations Institute for Disarmament Research)

4. Dr. Michiru Nishida (Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA), Nagsaki University)

Moderator: Dr. Wilfred Wan (SIPRI)

Session 2 (13:30-15:00)

The Adaptability of Nuclear Governance

This session considers ways in which elements of the global nuclear order have addressed technological challenges in the past, and their capacity to reduce risks current and future. It will also reflect on technological futures, including the exponential advancement of artificial intelligence. Furthermore, the session will examine how accelerating climate change intensifies risks by fuelling tensions, undermining governance, and compounding systemic threats across security, environmental, and technological domains. Illustrative cases—such as the growing geopolitical competition in the Arctic region—highlight how environmental transformation can reshape geopolitical and nuclear dynamics, even in regions traditionally viewed as global commons.

Panelists:

1. Dr. Florian Krampe (SIPRI)

2. Dr. Nick Ritchie (University of York)

3. Dr. Chiew Ping Hoo (East Asian International Relations (EAIR) Caucus)

4. Dr. Radomir Compel (Research Center for Nuclear Weapons Abolition, Nagasaki University)

Moderator: Dr. Tytti Erasto (SIPRI)

Session 3 (15:30-17:00)

Expanding the Conversation

This session explores evolving trends in the nuclear landscape, highlighting the growing interest in nuclear energy and the broader applications of nuclear technology for peaceful purposes. It also examines approaches to operationalizing a multi-stakeholder governance framework in response to this changing environment.

Panelists:

1. Mr. Shota Kamishima (International Atomic Energy Agency, IAEA)

2. Mr. Simon Cleobury (Geneva Centre for Security Policy, GCSP)

3. Mr. Almuntaser Albalawi (UNIDIR)

4. Ms. Maria Garzon Maceda (TBC, United Nations Office for Disarmament Affairs, UNODA)

Moderator: Ms. Sarah Ruth Opatowski (UNIDIR)

AGENDA: DAY 2 (23 JANUARY 2026)

Session 4 (9:00-10:30)

The Effects of Nuclear War in the 21st Century

Against the backdrop of the ongoing UN panel on nuclear war effects, this session examines new research pertaining to the humanitarian, environmental, health, and socioeconomic consequences of nuclear weapons use. It also considers how scientific and policy conversations can be more effectively bridged.

Panelists:

1. Mr. Charles Johnson (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW)

2. Dr. Renata Hessmann Dalaqua (UNIDIR)

3. Mr. Paul Ingram (Global Stability Network)

4. Prof. Dr. Masao Tomonaga (UN Panel on the Effects of Nuclear War)

Moderator: Dr. Jaroslav Krasny (RECNA)

Session 5 (11:00-12:30)

Lessons Learned across Regimes

This panel considers ways in which other multilateral regimes have considered governance issues linked to technological development. This includes exploration of the opportunities and risks generated by the advance and diffusion of biotechnology in the context of the Biological and Toxin Weapons Convention, as well as the role of the ChemTech Centre and the Scientific Advisory Board in the context of the Chemical Weapons Convention.

Panelists:

1. Dr. Clarissa Rios Rojas (Biological Weapons Convention, Implementation Support Unit, UNODA).

2. Dr. Artem Lazarev (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)

3. Dr. Peter Hotchkiss (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)

4. Dr. Emanuelle Tuerlings (World Health Organization)

Moderator: Dr. Kazuko Hikawa (RECNA)

Session 6 (13:30-15:00)

Addressing Risk at the Intersections

The final session seeks to synthesize insights from previous panels. Building on discussions of climate change, global trends towards militarization, and emerging technologies, it explores broad, cross-cutting strategies for managing 3/4compounded risks and considers how these can be operationalized in upcoming multilateral nuclear processes—including the 2026 NPT Review Conference, the 4th Meeting of States Parties of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and other key forums.

Panelists:

1. Mr. Michael Spies (UNODA)

2. Ms. Dongyoun Cho (The International Institute for Strategic Studies)

3. Dr. Tom Sauer (University of Antwerps)

4. Dr. Andrey Baklitskiy (UNIDIR)

Moderator: Dr. James Revill (UNIDIR)

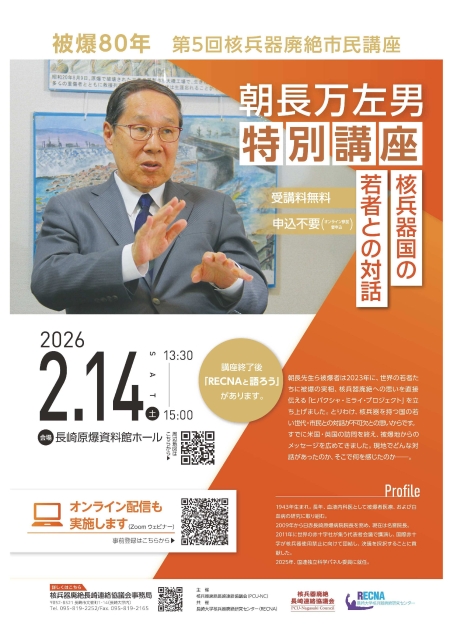

被爆80年 特別講座

核兵器国の若者との対話

朝長先生ら被爆者は2023年に、世界の若者たちに被爆の実相、核兵器廃絶への思いを直接伝える「ヒバクシャ・ミライ・プロジェクト」を立ち上げました。とりわけ、核兵器を持つ国の若い世代・市民との対話が不可欠との思いからです。

朝長先生ら被爆者は2023年に、世界の若者たちに被爆の実相、核兵器廃絶への思いを直接伝える「ヒバクシャ・ミライ・プロジェクト」を立ち上げました。とりわけ、核兵器を持つ国の若い世代・市民との対話が不可欠との思いからです。

すでに米国・英国の訪問を終え、被爆地からのメッセージを広めてきました。現地でどんな対話があったのか、そこで何を感じたのか――。

*講座終了後、「RECNAと語ろう」があります。

■講 師:朝長 万左男

1943年生まれ。長年、血液内科医として被爆者医療および白血病の研究に取り組む。

2009年から日赤長崎原爆病院院長を務め、現在は名誉院長。2011年に世界の赤十字社が集う代表者会議で講演し、国際赤十字が核兵器使用禁止に向けて団結し、決議を採択することに貢献した。

2025年、国連独立科学パネル委員に就任。

Email:pcu_nc★ml.nagasaki-u.ac.jp(★を@に変更)

>> 2025年度核兵器廃絶市民講座(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

歴史検証:対話が核軍縮を進める(2025年度 第4回 核兵器廃絶市民講座)

■ 歴史検証:対話が核軍縮を進める

講 師: 吉田 文彦 (RECNAセンター長)

西山 心 (長崎大学大学院博士課程)

日 時: 2025年11月15日(土)13:30~15:00

会 場: 長崎原爆資料館ホール+オンライン配信

主 催: 核兵器廃絶長崎連絡協議会

共 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>> 2025年度核兵器廃絶市民講座(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

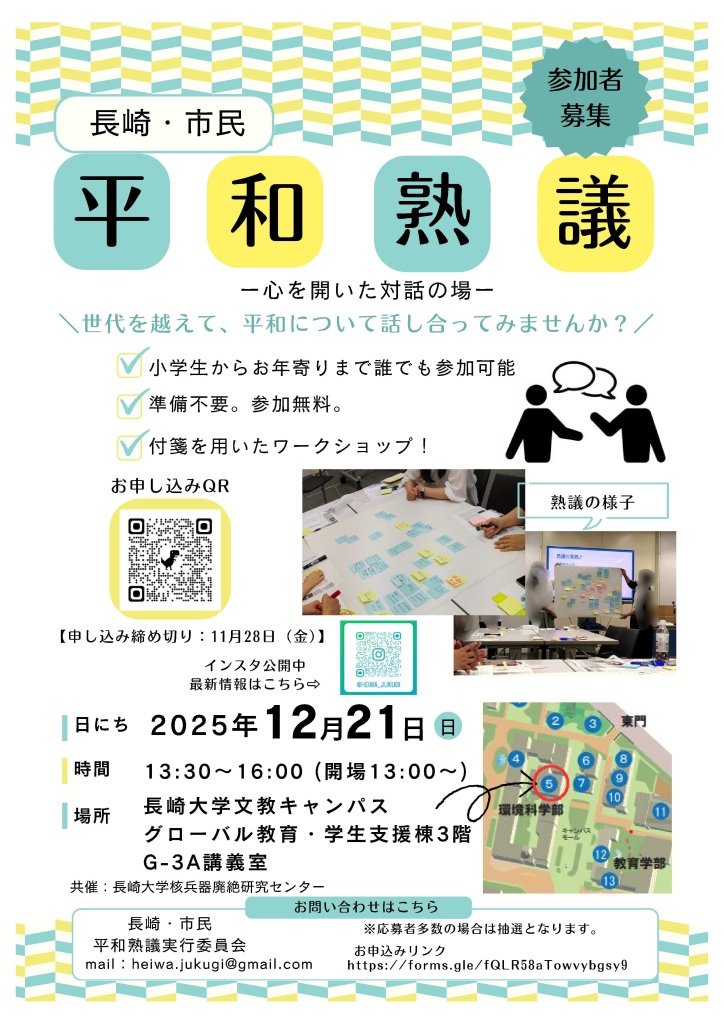

長崎・市民 平和熟議 ー心を開いた対話の場ー

heiwa.jukugi*gmail.com(*を@に変換お願いします)

美術作品から読み解く戦争と平和(2025年度 第3回 核兵器廃絶市民講座)

■ 美術作品から読み解く戦争と平和

講 師: 小坂 智子 (長崎県美術館 館長)

日 時: 2025年8月23日(土)13:30~15:00

会 場: 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館交流ラウンジ +オンライン配信

主 催: 核兵器廃絶長崎連絡協議会

共 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>> 2025年度核兵器廃絶市民講座(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

ナガサキ・ユース代表団 第13期生 活動報告会

日 時:2025年8月27日(水)18:30~20:00

場 所:文教スカイホール +オンライン・ライブ配信(Zoomウェビナー)

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

第13期生の活動レポートも公開しました。こちらからご覧いただけます。

ナガサキ・ユース代表団 第13期生 活動レポート【PDF】

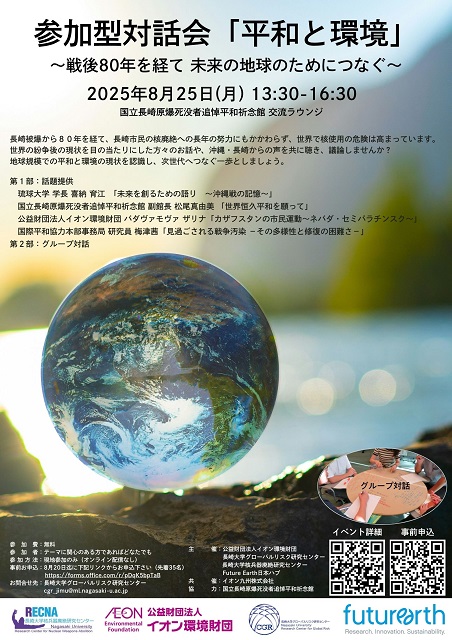

参加型対話会「平和と環境」

~戦後80年を経て 未来の地球のためにつなぐ~

長崎被爆から80年を経て、長崎市民の核廃絶への長年の努力にもかかわらず、世界で核使用の危険は高まっています。

長崎被爆から80年を経て、長崎市民の核廃絶への長年の努力にもかかわらず、世界で核使用の危険は高まっています。世界の紛争後の現状を目の当たりにした方々のお話や、沖縄・長崎からの声を共に聴き、議論しませんか。

地球規模での平和と環境の現状を認識し、次世代へつなぐ一歩としましょう。

琉球大学 学長 喜納育江 「未来を創るための語り ~沖縄戦の記憶~」

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 副館長 松尾真由美 「世界恒久平和を願って」

公益財団法人イオン環境財団 バダヴァモヴァ ザリナ「カザフスタンの市民運動~ネバダ・セミパラチンスク~」

国際平和協力本部事務局 研究員 梅津茜「見過ごされる戦争汚染 ~その多様性と修復の困難さ~」

| 13:00 | 開 場 |

| 13:30 | 開 演 司 会:谷端 美保(イオン九州株式会社) |

| 13:30~13:35 | 開会挨拶: 西原 謙策(公益社団法人イオン環境財団) |

| 13:35~14:30 | 話題提供 |

| 13:35~13:55 | 琉球大学 学長 喜納育江 「未来を創るための語り~沖縄戦の記憶~」 |

| 13:56~14:09 | 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 副館長 松尾真由美「世界恒久平和と願って」 |

| 14:10~14:23 | 公益財団法人イオン環境財団 バダヴァモヴァ ザリナ 「カザフスタンの市民運動~ネバダ・セミパラチンスク~」 |

| 14:24~14:37 | PKO事務局研究員 梅津茜 「見過ごされる戦争汚染 -その多様性と修復の困難さ-」 |

| 14:40~ | 対話進行:春日 文子(長崎大学) |

| 14:40~15:15 | グループ対話1「平和や環境についてあなたの思いや気づきは?」 |

| 15:15~15:25 | 休 憩 |

| 15:25~16:00 | グループ対話2「戦後80年の節目に立つ私たちが、次の世代に向けて担うべき責任や行動とは?」 |

| 16:00~16:20 | グループ対話のまとめと総合討論 |

| 16:20~16:22 | 司 会:谷端 美保 |

| 16:22~16:30 | まとめと閉会挨拶:樋川 和子(長崎大学核兵器廃絶研究センター) |

cgr_jimu*ml.nagasaki-u.ac.jp(*を@に変換お願いします)

International Symposium2025

Memories for the Future: How to Pass Down A-bomb Archives as a Living Testament ▶[JPN]

On Saturday, July 19, 2025, The international symposium will be held co-hosted by the Hiroshima Peace Institute (HPI), The Hiroshima Peace Media Center, and RECNA.

[Interpretation Provided]

The Chugoku Shimbun

The Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA), Nagasaki University

■Outline:

■Outline:

In conjunction with the Nihon Hidankyo (the Japan Confederation of A- and H-Bomb Sufferers Organizations)’s Nobel Peace Prize win, the Nobel Peace Center in Oslo, Norway, is currently holding an exhibition introducing the stories and works of Nihon Hidankyo and displaying related photographs and other archives. Such archives have played a significant role in recording and conveying the damage caused by the atomic bombings, as well as the A-bomb survivors’ testimonies. As the A-bomb survivors age and their numbers shrink, less of them can directly talk about their experiences year by year, resulting in these archives becoming even more important.

On the 80th commemoration of the atomic bombings, this year’s symposium will introduce the efforts that have been made up to now to preserve these archives, including those of the Nihon Hidankyo. It will also consider how to preserve this collection of archives for posterity.

国際シンポジウム2025

「未来への記憶の遺産

――原爆資料をどう継承するか」▶[ENG]

2025年7月19日(土)、広島市立大学広島平和研究所(HPI)、中国新聞社ヒロシマ平和メディアセンター、RECNAとの共催で国際シンポジウムを開催します。

本シンポジウムでは、RECNA特定准教授・客員研究員の山口響先生が報告者として登壇します。

日本被団協のノーベル平和賞受賞にともない、ノルウェー・オスロのノーベル平和センターでは、被団協の活動を紹介する展示が行われ、関連する写真などの資料が展示されています。「資料」は原爆被害を記録し、伝える手段として、直接語りかける被爆体験証言とともに、重要な役割を担ってきました。被爆者が高齢となり、原爆被害を直接語ることのできる人が年々少なくなる中で、その重要性は、ますます高まっています。

日本被団協のノーベル平和賞受賞にともない、ノルウェー・オスロのノーベル平和センターでは、被団協の活動を紹介する展示が行われ、関連する写真などの資料が展示されています。「資料」は原爆被害を記録し、伝える手段として、直接語りかける被爆体験証言とともに、重要な役割を担ってきました。被爆者が高齢となり、原爆被害を直接語ることのできる人が年々少なくなる中で、その重要性は、ますます高まっています。

被爆80年を迎える今年、日本被団協の資料を含む、資料を残すためのこれまでの取り組みを紹介しつつ、未来に向けてこれらの資料群をどのようにつないでいくのか、その課題を改めて考えます。

■お問い合わせ先:

広島市立大学広島平和研究所

TEL:(082)830-1811 FAX:(082)830-1812

E-Mail : office-peace★m.hiroshima-cu.ac.jp(★を@に変更)

躍動する新しい世代(2025年度 第2回 核兵器廃絶市民講座)

■躍動する新しい世代

講 師: 樋川 和子 (RECNA教授)

-第1部

寺本 南咲 (国連ユースビデオチャレンジ入賞者)

大崎 結月 (国連ユースビデオチャレンジ入賞者)

-第2部

ナガサキ・ユース代表団第13期生

日 時: 2025年6月28日(土)13:30~15:00

会 場: 長崎原爆資料館 ホール +オンライン配信

主 催: 核兵器廃絶長崎連絡協議会

共 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>> 2025年度核兵器廃絶市民講座(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)