REC-PP-21

A Glimmer Through Shut Door: Assessment of Advanced Nuclear Reactor Technologies on North Korea Denuclearization(2024年11月)

Anthony Dai

[全文閲覧] ※引用元URI:http://hdl.handle.net/10069/0002001708

本 RECNA Policy Paper は、人材育成を目的とした、次世代の研究者による Policy Paper の第2弾(RECNA-PP-19に続く)である。Anthony Dai氏は、米James Martin Center for Nonproliferation Studies(CNS), Middlebury Institute of International Studies at Monterey の大学院学生で、RECNAに短期研究スタッフとして派遣され、2024年6月∼8月の2か月間、研究活動に従事した。Dai 氏は、RECNA における北東アジア非核化プロジェクトに参加し、本 Paper は、その2か月間の研究活動の成果の一環として、まとめたものである。

★ 既刊のレクナポリシーペーパーは こちら

日本被団協のノーベル平和賞受賞の意義を考える

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)見解

2024年12月10日

オスロの現地時間で本日午後、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞した。核兵器廃絶をその名に冠した被爆地長崎にある研究機関として、RECNAは日本被団協に心からの祝意をお伝えしたい。「レクナの目」では個人名で考えを示すのは異例のことだが、この歴史的瞬間を大切にするためにとくに、核兵器廃絶運動出身の研究者である河合公明教授と中村桂子准教授が受賞の意義を綴ることにした。

***

「このノーベル平和賞は皆さんと一緒に受賞したものです。」発表から数日後、和田征子さん(日本被団協事務局次長)の言葉が私の胸を打った。被爆者は、想像を超える苦しみと悲しみを抱えながら、「私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」(日本被団協結成宣言)との決意で立ち上がった。証言活動は国際的な連帯を生み出し、2017年7月には核兵器禁止条約の採択への道を切り開いた。その場に立ち合い、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)へのノーベル平和賞授賞式で同年12月にオスロを訪れたことは、私にとって生涯忘れえない出来事であった。

「キノコ雲の下で何が起きていたのか」を生涯かけて語り続けてきた被爆者の活動の意義は、核兵器廃絶運動にとどまらない。戦争は国際法で禁止され、一般市民は保護の対象とされているにもかかわらず、今もウクライナや中東では戦争で多くの一般市民が犠牲となっている。こうした状況を前に、被爆者が問いかけるのは、「戦争で苦しむのは誰か」という点である。「攻撃する側」の論理ではなく、「攻撃される側」の現実を考えることを求めているのだ。力と不信に基づく安全保障の限界を超え、共感と連帯に基づく安全保障という選択肢へ進むよう、常に問いかけている。

被爆者の証言活動がもつ「伝承」の力は、攻撃する側の論理を問い直し、核兵器も戦争もない世界を建設するための原動力になる。そのエネルギーを受け継ぎ、共感と連帯に基づく安全保障について長崎から発信することが、核兵器廃絶運動を経てアカデミアに身を置く私の使命である。それこそが、私にとっての「伝承」である。被爆者から継承するメッセージを、今度は私たちが主体者としてどのように国内外に「伝承」していくか。このことを、被爆80年を迎える長崎の地で皆さんと一緒に考えていきたい。(河合公明)

***

ノーベル平和委員会が「日本被団協」の名を告げた瞬間、すでに鬼籍に入られた方を含む、あの方この方の顔が次々と脳裏に浮かんだ。私が今の仕事をする上で、大きな影響を受けた被爆者の方々だ。彼ら彼女らの存在がなければ、私の仕事への向き合い方はまったく違うものになっていただろう。そして私に限らず、核兵器廃絶に取り組む研究者、実務家、NGO関係者の中に、被爆者との出会いが自分の人生を変えた、と振り返る者はけっして少なくない。

世界中の人々の心を動かし、行動へと鼓舞してきたのは、被爆者が語ってきた「あの日」の惨状だけではない。言葉通り身を削りながら、「他の誰にも同じ思いをさせたくない」と訴えてきた被爆者の生き様が示す、深い思想や哲学に共鳴してきたからに他ならない。

日本被団協「結成宣言」が出されたのは、被爆からわずか11年の1956年8月だった。政府からの公的な支援は存在せず、多くの被爆者が心身への深い傷、生活苦、差別や偏見にあえいでいた。被爆者が残した数々の証言には、自らの運命を嘆き、あの日死んでしまった方たちを羨みさえするといった、壮絶な心情が吐露されている。しかしそうした苦しみと葛藤の中でも、被爆者は、「もうだまっておれないでてをつないで立ち上がろう」(結成宣言)と動き出したのである。

それから68年余――被爆者が体現してきたのは、暴力と憎しみの連鎖を断ち切る人間の強さであった。もちろんそれは簡単なことではない。しかし、困難な時代にあっても、被爆者は希望を捨てず、他者の苦しみに共感し、公共善の実現に向けて対話を行うことをあきらめなかった。それは不信と暴力が跋扈する今の世界の対極にあるものであり、私たちにそれを乗り越える力があることを思い起こさせる。血で血を洗うような争いが続く今だからこそ、私たちはあらためて被爆者の歩みから学ぶ必要がある。(中村桂子)

***

被爆者の歩みは、共感と連帯を基盤とした新たな安全保障の構築への道筋をさし示している。この道筋を継承し、さらに国内外で伝承していくことは、次世代の私たちが担うべき責任である。日本被団協のノーベル平和賞受賞は、その責任について考える機会を与えている。

ICU SSRI・上智大学IGC・RECNA共催シンポジウム

北東アジアにおける核戦争?

早期警戒・リスク削減・非核化

2024年12月6-7日(金-土)、国際基督教大学 社会科学研究所(SSRI)、上智大学グローバル・コンサーン研究所(IGC)、RECNAとの共催でシンポジウムを開催します。

■プログラム:

12月6日(金)国際会議

9:00-10:00 開 会

歓迎の挨拶: 毛利勝彦(ICU 社会科学研究所所長)

基調講演: モートン・ハルペリン /Zoom 参加(元アメリカ合衆国国務省政策企画本部長)

「北東アジアの非核兵器地帯(NWFZ)に向けて」

10:10-11:20 セッションI 先制攻撃とは?先制主義の台頭と戦争リスクの高まり

徐載晶(本シンポジウム・プログラム委員長・ICU)

「先制兵器の誘惑、戦争誘発のリスク」

グレゴリー・カラーキー(憂慮する科学者同盟 東アジアプロジェクトマネージャー)

「現代米中関係と東アジアにおける拡大核抑止の問題」

討論者:チョン・ウクシク(平和ネットワーク所長)

吉田文彦(長崎大学核兵器廃絶研究センター長)

11:30-12:40 セッションII リスク管理と軽減

ピーター・ヘイズ/Zoom 参加(ノーチラス研究所所長)

「朝鮮半島の非核化に向けた包括的安全保障ロードマップ」

ヴァン・ジャクソン/Zoom 参加(ヴィクトリア大学ウェリントン上級講師)

「平和創造と核武装:第三次世界大戦を防ぐための実践的解決策」

討論者:西田充(長崎大学多文化社会学部教授)

ブライアン・エイコック(ICU 社会科学研究所特任助教)

12:40-13:50 ランチ

13:50-15:00 セッションIII 積極外交と早期警戒

猿田佐世(新外交イニシアティブ代表)

「マルチトラック外交の制度化」

アヨン・ムン(ピースモモ代表)

「コモンズとしての安全保障、紛争予防と平和構築のための市民空間」

討論者:トビアス・ヴァイス(上智大学総合グローバル学部准教授)

中村桂子(長崎大学核兵器廃絶研究センター准教授)

15:10-16:20 セッションIV C3安全保障レジームと非核化

鈴木達治郎(長崎大学核兵器廃絶研究センター教授)& 徐載晶

「非核兵器地帯2.0 とC3 体制の提案」

レベッカ・ジョンソン /Zoom 参加(アクロニム研究所初代所長)

「安全保障と非核化への対話の再構築のための核兵器禁止条約の活用と北東アジアにおける 非核兵器地帯(NWFZ)戦略」

討論者:河合公明(長崎大学核兵器廃絶研究センター副センター長)

ヴィルヘルム・フォッセ(ICU 政治学・国際関係学デパートメント長)

16:20-17:00 閉 会

まとめ:梅林宏道(NPO 法人ピースデポ特別顧問)

閉会の辞: 権香淑 /Zoom 参加(上智大学グローバル・コンサーン研究所副所長)

共同の祈り:ジェレマイア・オルバーグ(ICU 宗務部長代行)、ホアン・アイダル(上智大学神学部教授)

12月7日(土)平和構築シナリオ ワークショップ

10:10-12:40 政策への影響に関するディスカッション

開会の辞: マイケル・ハメル=グリーン/Zoom 参加(ヴィクトリア大学メルボルン校名誉教授)

「地域平和構築の成功と北東アジアの課題」

平和構築シナリオ

モデレーター:フランシス・ダイホン・リー(PeaceMOMO 平和教育研究所所長)

樋川和子(長崎大学核兵器廃絶研究センター副センター長)

まとめ: 吉田文彦

閉会の辞: 徐載晶

■お問い合わせ先:

国際基督教大学 社会科学研究所(SSRI)

E-Mail : ssri★icu.ac.jp(★を@に変更)

国際シンポジウム2024

グローバルに核被害をとらえ直す

―いま改めて『ノーモア・ヒバクシャ』▶[ENG]

2024年11月30日(土)、広島市立大学広島平和研究所(HPI)、中国新聞社ヒロシマ平和メディアセンター、RECNAとの共催で国際シンポジウムを開催します。

本シンポジウムでは、RECNAの鈴木達治郎先生が報告者として登壇します。

第五福竜丸被曝から70年の節目である2024年は、映画「オッペンハイマー」が話題となり、人類初の核爆発だったトリニティ実験にも改めて注目が集まりました。冷戦期から核保有国は長年、核実験を繰り返してきましたが、放射能汚染による被害を知りながら、犠牲を強いてグローバル・ヒバクシャを生み出してきたとの重い指摘もあります。

第五福竜丸被曝から70年の節目である2024年は、映画「オッペンハイマー」が話題となり、人類初の核爆発だったトリニティ実験にも改めて注目が集まりました。冷戦期から核保有国は長年、核実験を繰り返してきましたが、放射能汚染による被害を知りながら、犠牲を強いてグローバル・ヒバクシャを生み出してきたとの重い指摘もあります。

本シンポジウムでは、核兵器に何らかの有用性を見出そうとする動きに対して、戦時、平時を問わず「使ってはならない」という規範をいま、どうやって強化するかという問いに向き合い、グローバル・ヒバクシャとの連帯から核廃絶につなげるための糸口を探ります。

■お問い合わせ先:

広島市立大学広島平和研究所

TEL:(082)830-1811 FAX:(082)830-1812

E-Mail : office-peace★m.hiroshima-cu.ac.jp(★を@に変更)

【特別講座】第5回 2024年度核兵器廃絶市民講座

「今、核兵器問題にどう挑むか」

戦争被爆から80年を前にして

今年のノーベル平和賞が日本原水爆被害者団体協議会に決まった。この授賞は核兵器が今日のみならず、私たちの未来に関わる問題であることを指し示している。大国間の緊張や核軍拡が渦巻く世界にあって、平和を希求する国や市民社会はどう動けばいいのだろうか――。

今年のノーベル平和賞が日本原水爆被害者団体協議会に決まった。この授賞は核兵器が今日のみならず、私たちの未来に関わる問題であることを指し示している。大国間の緊張や核軍拡が渦巻く世界にあって、平和を希求する国や市民社会はどう動けばいいのだろうか――。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は、平和と安全保障に関する世界有数のシンクタンクで、毎年世界の軍備や軍事予算、紛争状況などに関する年次報告書を刊行している。今年のその報告書の中でスミス所長は「私たちは今、人類史上最も危険な時にいる」との危惧を示した。

SIPRIの所長を務めるダン・スミス氏は、国連平和構築基金諮問グループに 4年間所属し、 2010 年から 2011 年まで議長を務めた。 その後も英国 マンチェスター大学で平和と紛争に関する教授 (非常勤 )。ロンドンに本部を置く平和構築 NGO 「インターナショナル・アラート」の事務局長や、オスロ国際平和研究所の所長などを歴任した。

約40年間にわたり、安全保障、紛争、平和について研究・執筆を行ってきた同氏が、大国間の緊張や核軍拡が渦巻く世界の現状において、平和を希求する国や市民社会はどう動けばいいのだろうか――最新の知見をもとに解説をする。

■講 師:ダン・スミス(Dan Smith)

■講 師:ダン・スミス(Dan Smith)

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)所長

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は、平和と安全保障に関する世界有数のシンクタンク。毎年、世界の軍備や軍事予算、紛争状況などに関する年次報告書を刊行しており、世界の核弾頭数の推計を示している。2024年の報告書でスミス所長は「私たちは今、人類史上最も危険な時にいる」との危惧を示した。

TEL:095-819-2255 Email:pcu_nc★ml.nagasaki-u.ac.jp(★を@に変更)

>> 2024年度核兵器廃絶市民講座について(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

近づく米大統領選―核軍縮の行方を考える(2024年度 第3回 核兵器廃絶市民講座)

講 師:太田 昌克 (共同通信編集委員、RECNA客員教授)

西田 充 (多文化社会学部教授)

樋川 和子 (RECNA教授)

日 時:2024年10月5日(土)13:30~15:00

会 場:長崎原爆資料館ホール+オンライン配信

主 催:核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)

共 催:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>> 2024年度核兵器廃絶市民講座について(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました

日本被団協への祝意

日本被団協は、長年にわたり、被爆者としての体験を通じて、核兵器の廃絶を訴え続けてきました。その活動は、核兵器の非人道性を世界に広め、核兵器禁止条約を実現する大きな力となりました。今回そのご努力が認められたことは、核兵器のない世界を目指す全ての人々に希望の光を与えるものです。核兵器の使用の危機が高まる今日、私たちは、「人類は私たちの犠牲と苦難をまたふたたび繰り返してはなりません」1 という日本被団協のメッセージの意義を深く噛み締めなければなりません。

核兵器の廃絶をその名に冠する日本の研究機関として、RECNA一同、日本被団協のノーベル平和賞の受賞に重ねて心からの祝意をお伝えするものです。

1 https://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/about/about2-01.html.

この特別論文は、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

北東アジアにおける核使用リスク削減 ―3年間(2021~23)の成果概要―

Shatabhisha Shetty

「北東アジアにおける核使用リスクの削減にむけて」(NU-NEA)プロジェクト

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーシップネットワーク(APLN)

ノーチラス研究所

2024年10月7日

NU-NEAプロジェクトでは、地域における核使用リスク削減にむけて政策提言をまとめたが、その一環として重要課題について専門家に委託した論文の中で、すでにJournal for Peace and Nuclear Disarmamentに発表されたものを公表する。

要 旨

キーワード:

著者紹介:

シャタビシャ・シェティ氏(Shatabhisha Shetty)は、APLN事務局長。欧州リーダーシップ・ネットワーク(ELN)の共同創始者。当初からELNの副事務局長を務め、2020年にELN理事として参加。そのほか、ライセスター大学「第三の核時代」プロジェクトの諮問会議メンバー。「英国国際安全保障における女性」(WIIS-UK)の諮問委員会メンバー。研究分野は、核及び通常兵器の軍備管理、軍備管理外交、大国間政治、新興技術など。

日本語翻訳版(PDF)は こちら

*本翻訳は、原文の全訳ではなく、日本読者向けに加筆修正を行っています。

全文(英語 PDF)は こちら

◆本プロジェクトの概要は こちら

◆本プロジェクトの特別論文の一覧は こちら

RECNAニューズレター Vol.13 No.1 (2024年9月30日発行)

|

着任のご挨拶 - 樋川 和子 RECNA ポリシーペーパー20 を刊行 グローバルリスク研究センターの設置 ナガサキ・ユース代表団ジュネーブ活動報告 核弾頭データポスターのリニューアルについて 第3回「核なき未来」オピニオン賞 新しい客員教授 二人が着任 [全文閲覧]※引用元URI: http://hdl.handle.net/10069/0002001655 |

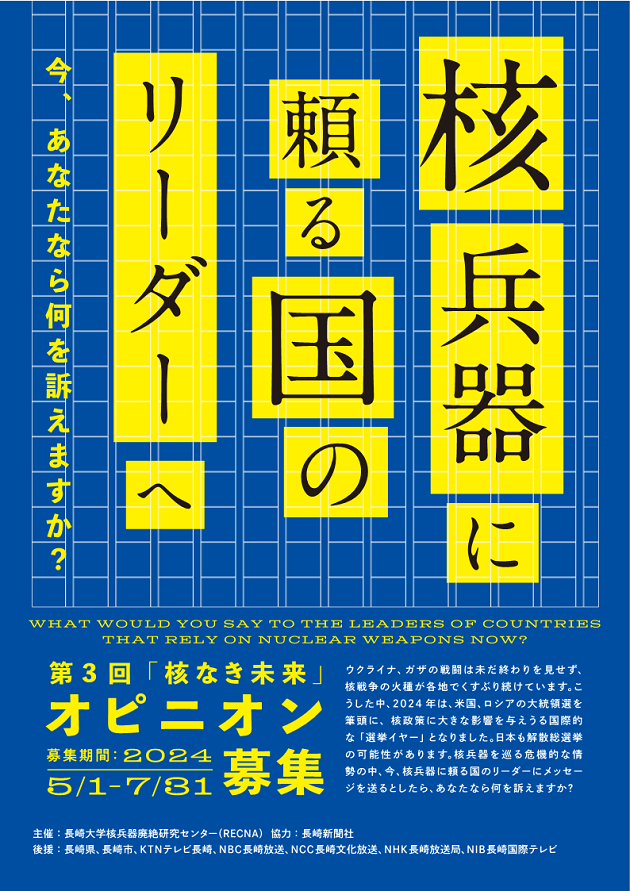

第3回「核なき未来」オピニオン賞 受賞式 を開催 [ENG]

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)は、募集した 第3回「核なき未来」に関するオピニオン のU-20の部 (16歳以上20歳未満)とU-30の部 (20歳以上30歳未満) それぞれで、最優秀賞、優秀賞各1名を発表し、授賞式を行いました。

青来有一審査委員長は、全体講評のなかで、「それぞれの視点で核兵器廃絶への思いが書かれていた。核兵器とは何かを問い直す機会になれば」と述べました。

なお、受賞作のうち最優秀作の2編は、2024年9月22日付長崎新聞の本紙に全文が掲載されました。( こちら は同紙電子版の記事)

【 第3回「核なき未来」オピニオン賞 授賞式 】

|

|

|

| 授賞式出席者の集合写真 | 取材に応じる受賞者 |

| 日 時: |

2024年9月21日(土)13:00~14:00 (取材対応 14:00~14:30) |

|---|---|

| 場 所: | 長崎大学 核兵器廃絶研究センター1階 会議室 |

| 次 第: |

(司会:中村 桂子 RECNA准教授) 1.開会挨拶: 吉田 文彦 RECNAセンター長・教授 2.受賞者発表・授与式・受賞者スピーチ ・U-20の部 優秀賞者発表・賞状、盾授与: 青来 有一 審査委員長 優秀賞者スピーチ 小川 朋子さん (オンライン) 最優秀賞者発表・賞状、盾授与: 青来 審査委員長 最優秀賞者スピーチ 石山 力輝さん(オンライン) ・U-30の部 優秀賞者発表・賞状、盾授与: 青来 審査委員長 優秀賞者スピーチ 岡本 沙紀さん(オンライン) 最優秀賞者発表・賞状、盾授与: 青来 審査委員長 最優秀賞者スピーチ 西山 厚人さん 3.全体講評: 青来 有一 審査委員長 4.審査委員コメント: 山田 貴己 客員教授、村上 文音さん、 畠山 澄子さん(オンライン)、中村 涼香さん(オンライン) 5.写真撮影 |

| 取材対応: |

青来 有一 審査委員長、受賞者 鈴木 達治郎 RECNA教授(司会) |