この特別論文は、「「北東アジアにおける核使用リスクの削減(NU-NEA)」プロジェクト– 二度と核兵器が使われないために –」のために執筆されたもので、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。

朝鮮半島における危機と紛争を熟考するための核兵器使用仮想事例

Paul Davis, Bruce W. Bennett

(要旨)

本ペーパーは朝鮮半島での紛争に由来する核兵器使用の仮想事例を想定・分析したものである。事例は、朝鮮半島危機に際し、核兵器による威嚇や実際に核兵器が使用されるかもしれない幅広い可能性を反映させたものである。事例の作成に際し、次の二つの「レンズ(視点)」を考慮した。一つ目が「論理的」または分類学的なレンズであり、もう一つは実際の国家指導者がどのようなときに核兵器使用を決定するかという「意思決定」のレンズである。事例選択は、可能性がある範囲に絞りつつ、分析に有用となるよう多様な幅を反映するようにした。事例には、失敗、意図せざる紛争拡大、強圧的な威嚇、脅威を増強させる意味での限定的核兵器利用、防衛的利用と攻撃的利用、など多様な状況を考慮した。また、恐怖、絶望感、責任感、非現実的優越感(誇大性)、不屈感など、人間の感情的要素も考慮した。現状では、ある事例が他の事例より圧倒的に「可能性がある」ように見えるが、起こりやすさ(確率)を推測すること自体、あまり信頼できるものではない。本当に挑戦すべきことは、核兵器利用の可能性が高くなるような状況をどのようにしたら避けることができるか、という問いに答えることだ。

キーワード: 核兵器利用事例、朝鮮半島、核戦争、シナリオ、朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)、米国

著者紹介: ポール・デイビス博士、ブルース・ベネット博士は、ともにランド研究所に長年勤めて引退後、パーディー・ランド大学院教授として勤めている。ディビス博士は米国マサチューセッツ工科大学より化学物理博士号を取得。戦略警告技術やシステム工学の研究に従事し、その後政府で戦略計画立案や軍備管理を担当。ランド・コーポレーションでは、高い不確実性の下での戦略計画に従事。最新の編著書として「複雑なシステムのための社会行動モデリング」(2019, Wiley & Sons)がある。ベネット博士はランド大学院から政策分析で博士号を取得。北東アジアの安全保障の専門家で、北東アジアには120回以上も訪問したことがあり、北朝鮮の軍事戦略、朝鮮統一、朝鮮半島の軍事バランス、朝鮮半島危機への中国の介入などについて研究を行ってきた。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

◆本プロジェクトの概要は こちら

◆本プロジェクトの特別論文の一覧は こちら

11月21日に開催いたしました「映画 太陽の子」上映&トークイベント「いまあらためて《科学者の社会的責任》を問う」には、会場とオンラインあわせて144名の方にご参加いただき、誠にありがとうございました。イベントの第二部「 監督メッセージ&パネルトーク」の動画をYouTubeで公開しましたので、こちら からご覧ください。

なお、パネルトークで提示された軍事研究に関するスライドのうち、東京工業大学の事例について、文章が古く、既に改定されているとのご指摘をいただきました。鈴木教授からスライドの修正版が届きましたので、こちら もご覧ください。ご指摘に感謝いたします。

配布資料: プログラム&プロフィール

イベントでは、日本の原爆開発の史実を基に若い科学者の葛藤を描いた「映画 太陽の子」(監督・脚本:黒崎博。8 月6 日全国劇場公開)を題材とし、軍民両用技術(デュアルユース)や大学における軍事研究の問題などを含め、今の時代にあらためて注目が集まる「科学者の社会的責任」について、当時を知る科学者やこれからを担う若者とともに議論しました。今回公開したのは、下記プログラムの第二部のみです。

【経過報告】

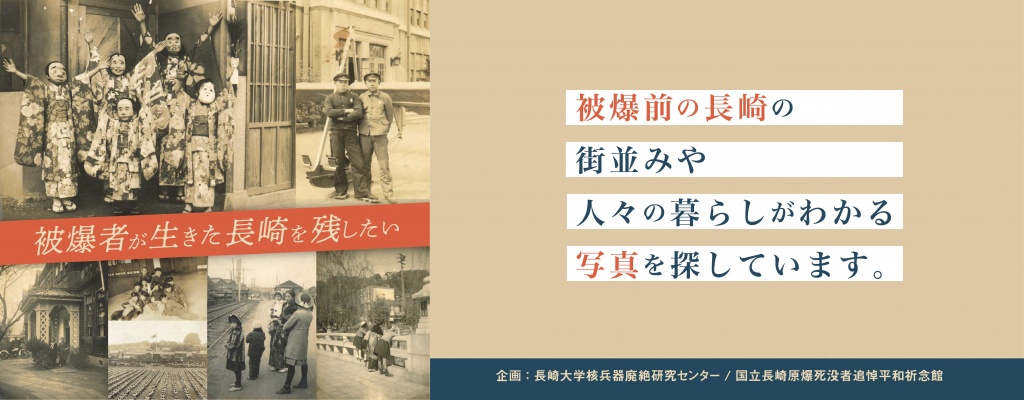

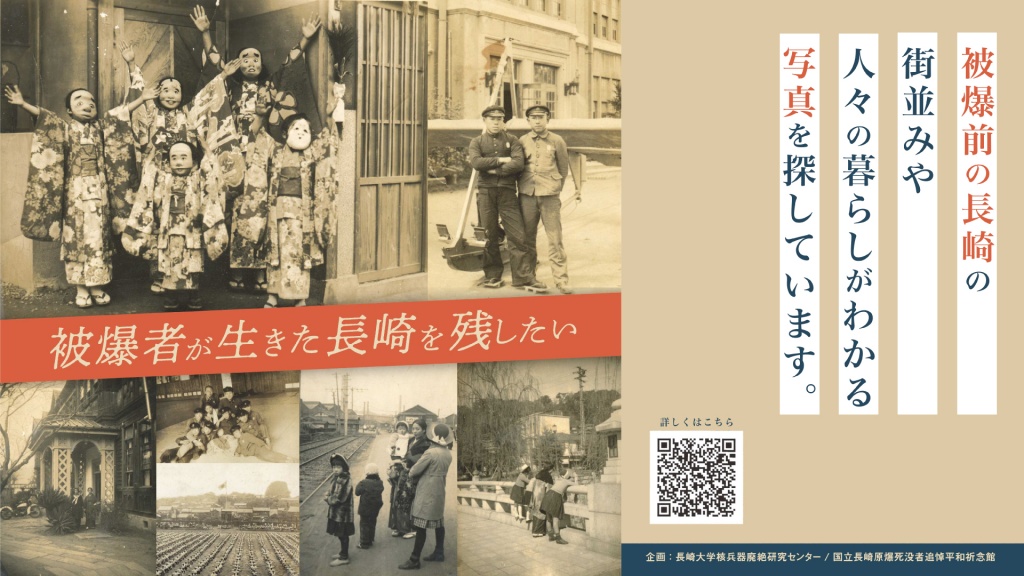

長崎大学核兵器廃絶研究センターと国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館は、「被爆の実相の伝承」のオンライン化・デジタル化事業を進めるにあたり、被爆前の長崎の様子を捉えた写真を探しています。

募集を開始した7月末から、多数のみなさんから写真提供をいただいています。

提供いただいた写真の一部を公開いたします。こちら からご覧ください。

・写真館での記念写真

・家族の集合写真

・スナップ写真(家族の日常、風景)

・卒業アルバム

・その他

写真は継続して募集しています。写真の時期や場所が曖昧でも構いません。

思い当たる方は一度ご連絡いただければ幸いです。

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) 担当: 林田

電 話: 080-8040-3656 ※でられない場合、折り返し連絡いたします

メール: hayashida-m@nagasaki-u.ac.jp / FAX: 095-819-2165

※ メール / FAX 記載事項

件名:「写真募集について」

本文: 氏名・連絡先(電話番号、メール)・写真に関する簡単な情報

【詳細】

長崎大学核兵器廃絶研究センターと国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館は、「被爆の実相の伝承」のオンライン化・デジタル化事業を進めるにあたり、被爆前の長崎の様子を捉えた写真を探しています。「あの日」の前、長崎の人々はどんな日常生活を過ごしていたのか。証言と写真を組み合わせることで、よりリアリティのある伝承事業に取り組みます。

〈募集要項〉

● 被爆前の長崎の様子が分かる写真を募集します。

集中募集期間:2021年7月28日〜随時受付

● 写真の正確な場所や時期がわからなくても構いません。

● 写真は一度事務局(RECNA)に送付いただき、デジタルデータ化します。

写真の現物は提供者へ返却します。(※現物の寄贈・処分を希望される場合は別途相談)

● 写真データは「被爆の実相の伝承」のオンライン化・デジタル化事業に役立てます。

写真の提供をご検討いただける方は以下に問い合わせをお願いします。

提供に関する詳細について、担当者よりご案内させていただきます。

ちらし(A4サイズ) / ポスター(B2サイズ)

※ポスターの掲示や、チラシを置いてくださる方がいらっしゃいましたら〈問い合せ先〉までご連絡ください。

(たくさんの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。イベントの第二部「 監督メッセージ&パネルトーク」の動画がこちら からご覧いただけます。)

本イベントでは、日本の原爆開発の史実を基に若い科学者の葛藤を描いた「映画 太陽の子」(監督・脚本:黒崎博。8 月6 日全国劇場公開)を題材とし、軍民両用技術(デュアルユース)や大学における軍事研究の問題などを含め、今の時代にあらためて注目が集まる「科学者の社会的責任」について、当時を知る科学者やこれからを担う若者とともに議論します。是非ご参加ください。

(※お申込み受付は終了いたしました。)

≪参加方法≫ 本イベントでは、長崎大学中部講堂を会場として開催するとともに、第二部の監督メッセージ&パネルトークをYouTubeによりライブ配信いたします。会場/ライブ配信にかかわらず、参加ご希望の方は こちら から事前登録をお願いします。(申込締切: 11月18日(木)まで)

≪注意事項≫ ご来場予定の方は、以下の内容について、ご理解とご協力をお願いいたします。

● 発熱・咳・くしゃみ等、風邪の症状がある方、体調がすぐれない方は、来場をご遠慮ください。

● 専用駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

● 検温と連絡先記入などのご協力をお願いします。

● 来場時は、不織布マスク着用と手指消毒のご協力をお願いします。

※ 新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により、予定を変更する場合があります。その際は、本ページでお知らせしますので、最新の情報によりご参加いただきますよう、お願い申し上げます。

RECNAニューズレター Vol.10 No.1 (2021年9月30日発行)

日本国際連合学会 第22回研究大会 (長崎大会)「持続可能な開発目標SDGsの現在」(2021年6月20日) における吉田文彦RECNAセンター長による研究報告①「軍縮・核廃絶・安全保障への長崎の視点-Bottom Up型、Leave No One Behind型アプローチ」を編集した動画が公開されましたのでご紹介いたします。

【報告者】 吉田 文彦 (長崎大学 核兵器廃絶研究センター 教授)

【討論者】 田上 富久 (長崎市長)

【司 会】 広瀬 訓 (長崎大学 核兵器廃絶研究センター 教授)

どうぞ、こちら からご覧ください。

【大会概要】

日本国際連合学会 第22回研究大会(長崎大会)

「持続可能な開発目標(SDGs)の現在」

第1日目:2021年6月19日(土)

第2日目:2021年6月20日(日)

大会事務局:長崎大学

2020年春から生じたCOVID-19のパンデミックは、国際社会に様々な影響を及ぼした。WHOを中心とした感染症対策や公衆衛生の問題だけにとどまらず、世界的な観戦者と犠牲者数の増大は人間の安全保障を脅かし、人々に対する行動制限が人権保障と緊張関係をもたらしている。EU圏内ですら国境封鎖が行われ、各国は渡航制限を行い、先進国を中心に医薬品の国内備蓄を進め、国際協調から遠ざかる潮流が世界的に強まった。コロナ渦で初めてオンライン開催された2020年9月の国連総会では、グテーレス事務総長が結束と連帯を呼びかけるものの、コロナ以前の多国間主義の回帰に至るかは未だ不透明である。

本年度の研究大会の共通のテーマは、コロナ渦で開催中止を余儀なくされた昨年度の共通テーマを引き継いだ。SDGsは周知の通り2015年に採択され、2030年までに取り組む17の目標を定めたものであるが、COVID-19のパンデミックがその取り組みにいかなる影響を与えたのか、ポストコロナの世界を見据えながら、2030年までの目標に向けた課題について多方面から議論を深めたい。

8月19日付で公開しました「北東アジアにおける核使用リスクの影響評価:長崎を最後の被爆地に」プロジェクトの概要について、プロジェクトの目的を明確化するために、プロジェクト名を9月1日付で「北東アジアにおける核使用リスクの削減(NU-NEA)」プロジェクトに変更し、内容を更新しましたので、お知らせいたします。こちら からご覧ください。

RECNAでは、2015年から世界の核物質のデータをまとめ、毎年更新しています。このたび、「高濃縮ウランの保有量一覧」及び「分離プルトニウムの保有量一覧」のデータを更新し、公開しましたので、是非、ご覧ください。

参照: 世界の核物質データ

RECNAでは、核兵器が使用されるリスクについて、より理解を深めるため、「北東アジアにおける核兵器リスクの影響評価」プロジェクトを立ち上げることにいたしました。2021年5月から2024年3月までの3年間を予定しています。このたび、その概要を公開しましたので、こちら からご覧ください。