【被爆75年記念特別シンポジウム】平和・軍縮教育の新たな展開~核兵器禁止条約の時代を見据えて(11月25日)開催のお知らせ

間もなく発効する「核兵器禁止条約」は、軍縮教育の重要性を明記しました。「被爆者のいない時代」を前に、今求められる教育とは何か。研究者、実践者、関心ある市民とともに、新たな時代における平和・軍縮教育を構想します。

間もなく発効する「核兵器禁止条約」は、軍縮教育の重要性を明記しました。「被爆者のいない時代」を前に、今求められる教育とは何か。研究者、実践者、関心ある市民とともに、新たな時代における平和・軍縮教育を構想します。

「戦争の由来と人類の未来」

「新たな時代の平和・軍縮教育」

笹尾 敏明* 国際基督教大学平和研究所(ICU-PRI) 所長

イ・キホ* 韓信大学校(韓国)平和と公共性センター長

中村 桂子 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) 准教授

本シンポジウムでは、会場においでいただけない方々のために、ビデオ会議ツール「Zoom」を使って、オンラインによるライブ配信も行います。

事前登録は こちら からお願いします。〔 締め切り: 11月23日(月)〕

オンラインによるライブ配信を視聴するためのURLは後日お送りしますので、届いていない場合は、お問い合せ先(Email: recna_staff@ml.nagasaki-u.ac.jp)へご連絡ください。

| 日時: | 2020年2月15日(土) 13:30-16:30 |

| 場所: | 長崎大学文教キャンパス 教養教育棟A-14教室(A-13より変更) |

| 演題: | RECNA長崎被爆・戦後史研究会 公開・総括シンポジウム「私たちは何を継承すべきか―長崎の被爆・戦後史研究から見えてくるもの」 |

| 主催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

2017年以降RECNAが主催してきた「長崎被爆・戦後史研究会」の集大成として、同研究会としては初の公開シンポジウム「私たちは何を継承すべきか―長崎の被爆・戦後史研究から見えてくるもの」を開催しました。

この日のシンポジウムの目的は、核兵器廃絶を視野に入れた「原爆/被爆体験の継承」を考える際、そもそも「何を継承すべきか?」という問いでした。これは、「どう」継承するか、という方法をめぐる議論に比べると、比較的無視されてきた観点だと言えます。

第一部では、四條知恵氏がアーカイブズ(記録資料保存)の観点からの「継承」について、深谷直弘氏が長崎の語り継ぎ実践について、根本雅也氏が原爆被害者調査を通じてみえる「継承されていないもの」について、桐谷多恵子氏が沖縄や浦上カトリックの被爆者について、それぞれ報告しました。

|

|

| 四條知恵氏 | 深谷直弘氏 |

|

|

| 根本雅也氏 | 桐谷多恵子氏 |

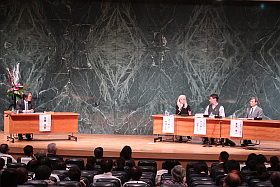

第二部では、新木武志氏、冨永佐登美氏の2人のコメンテーターから、被爆証言や聞き取り、体験の「継承」をめぐるコメントが出され、第一部の4人のパネラーから応答があった後、会場との討論に移りました。会場には、普段様々な場で「継承」の実践をされている方々が多数集い、それぞれの問題関心からパネラーに鋭い質問を投げかけているのが印象的でした。

|

|

| 新木武志氏 | 冨永佐登美氏 |

|

|

| パネラー | 司会の山口響氏 |

最後に、これまでの「長崎被爆・戦後史研究会」を今後は「核遺産・核政策研究会」へと発展させて、核兵器をめぐる社会的実践と核政策の相互作用についての分析へと進んでいきたい旨の提案が鈴木達治郎RECNA副センター長からなされて、シンポジウムは終了しました。

来場者は75人にのぼりました。

|

|

| 鈴木達治郎RECNA副センター長 | 会場の様子 |

| 資料1: | 資料から見る「継承」アーカイブズの観点から (四條) |

| 資料2: | 長崎における語り継ぎ実践と原爆体験の思想化 (深谷) |

| 資料3: | 長崎被爆・戦後史研究から見えてくるもの (桐谷) |

| 資料4: | 提案「核遺産・核政策研究会」 (鈴木) |

| ※ ご本人の了解を得られた資料のみ掲載しています。 |

| 長崎被爆・戦後史研究会主催 公開・総括シンポジウムの記録 「私たちは何を継承すべきか 長崎の被爆・戦後史研究から見えてくるもの」 [報告書全文:PDF] |

※ 本シンポジウムの内容は、登壇者等個人の意見を表すものであり、主催団体の見解を示すものではありません。

【シンポジウム】RECNA長崎被爆・戦後史研究会 公開・総括シンポジウム「私たちは何を継承すべきか――長崎の被爆・戦後史研究から見えてくるもの」(2月15日)

“核兵器廃絶を視野に入れた「原爆/被爆体験の継承」を考える際、そもそも「何を継承すべきか」が問われることは少ない。そこで、このシンポジウムでは、原爆被災が戦後の長崎において人々にどんな影響をもたらしたのかについて多角的に検証し、核兵器使用が社会に対してもたらす甚大な被害とそこからの歩みについて、被爆地・長崎から考えてみたい。”

| 日 時: | 2020年2月15日(土)13:30~16:30 |

| 会 場: | 長崎大学文教キャンパス 教養教育棟A-13教室(環境科学部建物の1階) |

| 入場料: | 無料 |

| 主 催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

※事前申込不要

※駐車場はございません。公共の交通機関でお越しください。

プログラム、登壇者のプロフィール等、詳細はチラシをご覧ください。

|

| 日 時: | 11月10日(日)13:30-16:30 |

| 場 所: | 長崎原爆資料館ホール |

| 基調講演: | スーザン・サザード 氏(米国の作家、長崎平和特派員) 「歴史と向き合う 被爆地から学んだこと」 |

| トークセ ッション: |

スーザン・サザード 氏 青来 有一 氏(芥川賞作家、長崎大学RECNA客員教授) アーサー・ビナード 氏(米国生まれの詩人・絵本作家) 吉田 文彦 氏(長崎大学RECNAセンター長) |

| 主 催: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会 (PCU-NC) |

| 協 力: | みすず書房 |

| 後 援: | 長崎県・長崎市・長崎大学 RECNA(長崎大学核兵器廃絶研究センター) (公財)長崎平和推進協会 核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員会 |

|

|

| 基調講演 | トークセッション |

第1部では、『ナガサキ 核戦争後の人生』日本語版の出版を記念して、著者のスーザン・サザード氏が基調講演を行いました。第2部では、吉田文彦RECNAセンター長を司会に、スーザン・サザード氏、アーサー・ビナード氏、青来有一氏が、核廃絶と平和について、また、被爆体験継承の難しさについて、パネルディスカッションを行いました。来場者は約200名にのぼり、大盛況のうちに幕を閉じました。

| 基調講演の録画 |

|

|

| トークセッションの録画 |

|

|

※本セミナーの内容は、講演者及び対談者個人の意見を表すものであり、主催団体及び共催団体等の見解を示すものではありません。

| 日時: | 2019年2月23日(土)14:00-16:00 |

| 場所: | 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 交流ラウンジ |

| 講師: | 陳昌洙(ジン・チャンス)世宗研究所 日本研究センター長 |

| 主催: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会 (PCU-NC) |

| 共催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター (RECNA) |

|

|

| 講演をする陳昌洙氏 | 会場の様子 |

特別市民セミナーが2月23日(土)に国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 地下2階 交流ラウンジにて行われました。

「急転する朝鮮半島情勢-北東アジアと日本の選択」と題し、陳昌洙(ジン・チャンス)世宗研究所 日本研究センター長が講師を務めました。

陳昌洙氏は講演の中で、朝鮮半島情勢に関する韓国の対応について、現状は非核化の実現に向けて北朝鮮と共に米国を説得する立場をとっているが、戦略としては周辺諸国と協力して経済制裁を強め、両方を一緒に行い、北朝鮮に変化を求める対応が必要であると述べました。日韓関係については、日韓両政府のコミュニケーション・修復能力不足により、関係が悪化しており、特に日本は朝鮮半島をめぐる情勢の劇的変化に対応できていない。日韓関係改善には、中央政府でなく地方から改善していく方法もある、と講演しました。

講演には約100名の市民が集まり、多くの市民との間で熱のこもった質疑応答が交わされ、大いに盛り上がりました。

| 講演の録画 |

配付資料: 韓日関係葛藤:その行く先はどこか?(PDF)

※本講演会の内容は講演者及び対談者個人の意見を表すものであり、主催団体及び共催団体等の見解を示すものではありません。

| 日時: | 2018年10月10日(水)18:30-20:00 |

| 場所: | 長崎大学文教キャンパス 教養教育棟1階 A-14番教室 |

| 講師: | 長谷川 毅(カリフォルニア大学サンタバーバラ校 歴史学部名誉教授) |

| 主催: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会 (PCU-NC) |

| 共催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

|

|

| 講演をする長谷川先生 | 会場の様子 |

特別市民セミナーが10月10日(水)に長崎大学文教 キャンパスにて行われました。

「原爆、ソ連参戦と日本降伏の決定」と題し、長谷川毅先生(カリフォルニア大学 サンタバーバラ校歴史学部 名誉教授)が講師を務めました。

長谷川先生は、原爆投下を正当化するために米国でしばしば持ち出される次の2つの仮定を挙げられました。1、トルーマン大統領には日本を降伏させるためには、犠牲が極めて大きいと仮定された「日本本土への攻撃」か「原爆投下」の二つの選択肢しかなかった。2、原爆投下こそが日本降伏を導いた最大の原因であり、原爆投下なしには戦争は終了しなかった。しかし、長谷川先生はこれらの仮定を史実に基づいて強く批判し、日本への原爆投下は不要であったと結論づけました。

講演には約70名の市民が集まり、長谷川先生は質疑応答で、多数の質問や熱い意見を受けました。

| 講演の録画 |

| 配付資料: | 原爆、ソ連参戦と日本降伏の決定(PDF) |

※本講演会の内容は講演者及び対談者個人の意見を表すものであり、主催団体及び共催団体等の見解を示すものではありません。

| 日時: | 2018年8月24日(金)18:00-19:30 |

| 場所: | 長崎大学文教キャンパス グローバル教育・学生支援棟3階 G38番教室 |

| 講師: | ジョン・ウォルフスタール (米国オバマ政権・核政策担当大統領特別補佐官) |

| 主催: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会 (PCU-NC) |

| 共催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

|

|

| 講演をするウォルフスタール氏 | 会場の様子 |

特別市民セミナーが8月24日(金)に長崎大学文教キャンパスにて行われました。

「”核なき世界”へどう進むか – 核軍縮に逆行するトランプ核戦略」と題し、ジョン・ウォルフスタール氏(米国オバマ政権・核政策担当大統領特別補佐官)が講師を務めました。

ジョン・ウォルフスタール氏はいかに核兵器が危険か、どうして悪なのか、なぜ道徳に反しているのか、人類にどうして影響を与えるのか、核兵器に依存することがいかに危険であるかを説明しました。核兵器廃絶のための課題には、物理的、軍事的、政治的、法的な4つの側面があると指摘し、それぞれの課題は複雑で難解ではあるが、最終的には核兵器をなくすために体系化して成文化しなければならないと講演しました。

講演には約80名の市民が集まり、ジョン・ウォルフスタール氏との質疑応答は大いに盛り上がりました。

※本講演会の内容は講演者及び対談者個人の意見を表すものであり、主催団体及び共催団体等の見解を示すものではありません。

| 日時: | 2018年1月14日(土)10:30~12:30 |

| 場所: | 長崎大学医学部良順会館専斎ホール |

| 主催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

| 若者と意見交換するベアトリス・フィン事務局長 | 会場の様子 |

|

|

若者との対話集会「ノーベル平和賞団体『ICAN』のフィン事務局長と語る:核兵器廃絶と若者の役割」が、平成30年1月14日(日)に長崎大学医学部良順会館専斎ホールにて開催されました。

対話集会には核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)のベアトリス・フィン事務局長、川崎哲国際運営委員らが出席し、会場に集まった約50名の高校生・大学生らと意見交換を行いました。フィン事務局長は、SNSを使えば世界中の人とつながると共に、情報を発信できるとし、核廃絶を目指していくためには若者の力が必要であることを示されました。

※本講演会の内容は講演者及び対談者個人の意見を表すものであり、主催団体及び共催団体等の見解を示すものではありません。

| 日時: | 2018年1月13日(土)13:30~16:30 |

| 場所: | 長崎県原爆資料館ホール |

| 主催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

| 共催: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC) 、核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員会 |

| 基調講演を行うベアトリス・フィン事務局長 | パネル討論の様子 |

|

|

左から順に 鈴木 達治郎 RECNAセンター長 ベアトリス・フィン ICAN事務局長 川崎 哲 ICAN国際運営委員 朝長 万左男 核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員長 今西 靖治 外務省軍縮不拡散・科学部軍備管理軍縮課長 |

ノーベル平和賞受賞記念特別市民セミナー「核兵器禁止条約をどう活かすか?~ナガサキからのメッセージ」が、平成30年1月13日(土)に長崎原爆資料館ホールにて開催されました。

セミナーでは核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)のベアトリス・フィン事務局長が講演し、日本政府は核兵器禁止条約に参加すべきだと強く訴えました。

次いで、パネル討論では川崎哲ICAN国際運営委員,朝長万左男核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員長、今西靖治外務省軍縮不拡散・科学部軍備管理軍縮課長らを交え、活発な議論が行われました。

セミナーには約310名の参加があり、質疑応答では日本政府への鋭い質問も飛び交うなど、多数の質問が寄せられました。

| 会場の様子 |

|

【登壇者プロフィール】

(基調講演)※日本語字幕付き動画を公開しました。(3/29)

【講演資料】

<講演資料 ベアトリス・フィン>

(パネル討論)※日本語字幕付き動画を公開しました。(3/29)

<講演資料 川崎哲①>

<講演資料 川崎哲②>

<講演資料 朝長万左男>

<上映動画 朝長万左男>

※本講演会の内容は講演者及び対談者個人の意見を表すものであり、主催団体及び共催団体等の見解を示すものではありません。