国際シンポジウム2025

「未来への記憶の遺産

――原爆資料をどう継承するか」▶[ENG]

2025年7月19日(土)、広島市立大学広島平和研究所(HPI)、中国新聞社ヒロシマ平和メディアセンター、RECNAとの共催で国際シンポジウムを開催します。

本シンポジウムでは、RECNA特定准教授・客員研究員の山口響先生が報告者として登壇します。

日本被団協のノーベル平和賞受賞にともない、ノルウェー・オスロのノーベル平和センターでは、被団協の活動を紹介する展示が行われ、関連する写真などの資料が展示されています。「資料」は原爆被害を記録し、伝える手段として、直接語りかける被爆体験証言とともに、重要な役割を担ってきました。被爆者が高齢となり、原爆被害を直接語ることのできる人が年々少なくなる中で、その重要性は、ますます高まっています。

日本被団協のノーベル平和賞受賞にともない、ノルウェー・オスロのノーベル平和センターでは、被団協の活動を紹介する展示が行われ、関連する写真などの資料が展示されています。「資料」は原爆被害を記録し、伝える手段として、直接語りかける被爆体験証言とともに、重要な役割を担ってきました。被爆者が高齢となり、原爆被害を直接語ることのできる人が年々少なくなる中で、その重要性は、ますます高まっています。

被爆80年を迎える今年、日本被団協の資料を含む、資料を残すためのこれまでの取り組みを紹介しつつ、未来に向けてこれらの資料群をどのようにつないでいくのか、その課題を改めて考えます。

■お問い合わせ先:

広島市立大学広島平和研究所

TEL:(082)830-1811 FAX:(082)830-1812

E-Mail : office-peace★m.hiroshima-cu.ac.jp(★を@に変更)

躍動する新しい世代(2025年度 第2回 核兵器廃絶市民講座)

■躍動する新しい世代

講 師: 樋川 和子 (RECNA教授)

-第1部

寺本 南咲 (国連ユースビデオチャレンジ入賞者)

大崎 結月 (国連ユースビデオチャレンジ入賞者)

-第2部

ナガサキ・ユース代表団第13期生

日 時: 2025年6月28日(土)13:30~15:00

会 場: 長崎原爆資料館 ホール +オンライン配信

主 催: 核兵器廃絶長崎連絡協議会

共 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>> 2025年度核兵器廃絶市民講座(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

The Importance of Dialogue in Peace and Disarmament (2025 Fiscal Year Public Lecture on Nuclear Disarmament)

The Importance of Dialogue in Peace and Disarmament

■Lecturer: Robin Geiss (Director, The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR))

■Date and Time: May 21, 2025 (Wed) 6:00 PM – 7:30 PM

■Venue: Benex Nagasaki Brick Hall International Conference Hall + Online Streaming

■Hosted by PCU-NC Administration Office

■Co-hosted by Research Center for Nuclear Weapons Abolition, Nagasaki University (RECNA)

平和と軍縮における対話の大切さ(2025年度 第1回 核兵器廃絶市民講座)

2025年度 第1回 核兵器廃絶市民講座

□ 平和と軍縮における対話の大切さ

講 師: ロビン ガイス (国連軍縮研究所所長)

日 時: 2025年5月21日(水)18:00~19:30

会 場: ベネックス長崎ブリックホール国際会議場 +オンライン配信

主 催: 核兵器廃絶長崎連絡協議会

共 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>> 2025年度核兵器廃絶市民講座(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

「今、核兵器問題にどう挑むか」戦争被爆から80年を前にして(2024年度 第5回 核兵器廃絶市民講座)

講 師:ダン・スミス(Dan Smith)(ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)所長)

日 時:2024年12月2日(月)18:00~19:30

会 場:長崎原爆資料館ホール+オンライン配信

主 催:核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)

共 催:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>> 2024年度核兵器廃絶市民講座について(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

ジェンダーから見た核軍縮(2024年度 第4回 核兵器廃絶市民講座)

講 師:樋川 和子 (RECNA副センター長・教授)

中村 桂子 (RECNA准教授)

河合 公明 (RECNA副センター長・教授)

日 時:2024年11月30日(土)13:30~15:00

会 場:国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 交流ラウンジ+オンライン配信

主 催:核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)

共 催:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

★ 動画が公開されました。![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

>> 2024年度核兵器廃絶市民講座について(核兵器廃絶長崎連絡協議会HP)

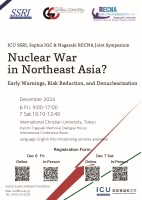

ICU SSRI, Sophia IGC, RECNA Joint Symposium

Nuclear War in Northeast Asia?

Early Warnings, Risk Reduction, and Denuclearization”

Friday, December 6, 9:00-17:00 and

Saturday, December 7, 10:10-12:40 (JST)

■Program:

Fri. 6 December International Symposium

9:00-10:00 Opening Session

Welcome Greetings: Katsuhiko Mori, Director, SSRI, ICU

Keynote Speech: Morton Halperin via Zoom, former Director, Policy Planning Staff, US Department of State

“Towards a NWFZ in Northeast Asia”

10:10-11:20 Session I First Strike? The Rise of Preemptive Doctrines and the Rising Risk of War

Jae-Jung Suh, Program Chair, SSRI, ICU

“The Lure to Preempt Weapons, the Risk to Precipitate War”

Gregory Kulacki, East Asia Project Manager, Union of Concerned Scientists

“Contemporary US-China Relations and the Problem of Extended Nuclear Deterrence in East Asia”

Discussants: Wooksik Cheong, Director, Peace Network

Fumihiko Yoshida, Director, Research Center for Nuclear Weapons Abolition, Nagasaki University

11:30-12:40 Session II Risk Management and Reduction

Peter Hayes via Zoom, Director, Nautilus Institute for Security and Sustainability

“Comprehensive Security Roadmap to Denuclearize the Korean Peninsula”

Van Jackson via Zoom, Senior Lecturer, Victoria University of Wellington

“Peacemaking and Nuclear Precarity: Practical Solutions to Preventing World War III”

Discussants: Michiru Nishida, Professor, School of Global Humanities and Social Sciences, Nagasaki University

Brian Aycock, Assistant Professor by Special Appointment, SSRI, ICU

12:40-13:50 Lunch

13:50-15:00 Session III Proactive Diplomacy and Early Warnings

Sayo Saruta, Director,New Diplomacy Initiative

“Institutionalization of Multi-Truck Diplomacy”

A-Young Moon, Representative, PeaceMOMO

“Security as commons, civil space for conflict prevention and peace-building”

Discussants: Tobias Weiss, Associate Professor, Faculty of Global Studies, Sophia University

Keiko Nakamura, Associate Professor, RECNA, Nagasaki University

15:10-16:20 Session IV C3 Security Regime and Denuclearization

Tatsujiro Suzuki, Professor, RECNA, Nagasaki University & Jae-Jung Suh

“Proposing NWFZ 2.0 and C3 Regime”

Rebecca Johnson via Zoom, Founding Director, Acronym Institute

“Using the TPNW to reframe security and denuclearization dialogues and NWFZ strategies in Northeast Asia”

Discussants: Kimiaki Kawai, Vice Director, RECNA, Nagasaki University

Wilhelm Vosse, Chair, Department of Politic and International Studies, ICU

16:20-17:00 Closing Session

Wrap-up Statement: Hiromichi Umebayashi, Special Advisor, Peace Depot

Concluding Remarks: Hyang-Suk Kwon via Zoom, Deputy Director, Institute of Global Concern, Sophia University

Joint Prayer: Jeremiah Alberg, Acting Director, Religious Center, ICU and Father Juan Haidar, Professor, Faculty of

Theology, Sophia University

Sat. 7 December Peace-building Scenario Workshop

10:10-12:40 Discussion on policy implications (Open to the public)

Opening Remark: Michael Hamel-Green via Zoom, Emeritus Professor, Victoria University

“Successes in Regional Peace-Building, Challenges in Northeast Asia”

Peace-building Scenario

Moderators: Francis Daehoon Lee, Director, Trans-Education for Peace Institute of PeaceMOMO

Kazuko Hikawa, Vice Director, RECNA, Nagasaki University

Wrap-up Statement: Fumihiko Yoshida

Concluding Remarks: Jae-Jung Suh

ICU SSRI・上智大学IGC・RECNA共催シンポジウム

北東アジアにおける核戦争?

早期警戒・リスク削減・非核化

2024年12月6-7日(金-土)、国際基督教大学 社会科学研究所(SSRI)、上智大学グローバル・コンサーン研究所(IGC)、RECNAとの共催でシンポジウムを開催します。

■プログラム:

12月6日(金)国際会議

9:00-10:00 開 会

歓迎の挨拶: 毛利勝彦(ICU 社会科学研究所所長)

基調講演: モートン・ハルペリン /Zoom 参加(元アメリカ合衆国国務省政策企画本部長)

「北東アジアの非核兵器地帯(NWFZ)に向けて」

10:10-11:20 セッションI 先制攻撃とは?先制主義の台頭と戦争リスクの高まり

徐載晶(本シンポジウム・プログラム委員長・ICU)

「先制兵器の誘惑、戦争誘発のリスク」

グレゴリー・カラーキー(憂慮する科学者同盟 東アジアプロジェクトマネージャー)

「現代米中関係と東アジアにおける拡大核抑止の問題」

討論者:チョン・ウクシク(平和ネットワーク所長)

吉田文彦(長崎大学核兵器廃絶研究センター長)

11:30-12:40 セッションII リスク管理と軽減

ピーター・ヘイズ/Zoom 参加(ノーチラス研究所所長)

「朝鮮半島の非核化に向けた包括的安全保障ロードマップ」

ヴァン・ジャクソン/Zoom 参加(ヴィクトリア大学ウェリントン上級講師)

「平和創造と核武装:第三次世界大戦を防ぐための実践的解決策」

討論者:西田充(長崎大学多文化社会学部教授)

ブライアン・エイコック(ICU 社会科学研究所特任助教)

12:40-13:50 ランチ

13:50-15:00 セッションIII 積極外交と早期警戒

猿田佐世(新外交イニシアティブ代表)

「マルチトラック外交の制度化」

アヨン・ムン(ピースモモ代表)

「コモンズとしての安全保障、紛争予防と平和構築のための市民空間」

討論者:トビアス・ヴァイス(上智大学総合グローバル学部准教授)

中村桂子(長崎大学核兵器廃絶研究センター准教授)

15:10-16:20 セッションIV C3安全保障レジームと非核化

鈴木達治郎(長崎大学核兵器廃絶研究センター教授)& 徐載晶

「非核兵器地帯2.0 とC3 体制の提案」

レベッカ・ジョンソン /Zoom 参加(アクロニム研究所初代所長)

「安全保障と非核化への対話の再構築のための核兵器禁止条約の活用と北東アジアにおける 非核兵器地帯(NWFZ)戦略」

討論者:河合公明(長崎大学核兵器廃絶研究センター副センター長)

ヴィルヘルム・フォッセ(ICU 政治学・国際関係学デパートメント長)

16:20-17:00 閉 会

まとめ:梅林宏道(NPO 法人ピースデポ特別顧問)

閉会の辞: 権香淑 /Zoom 参加(上智大学グローバル・コンサーン研究所副所長)

共同の祈り:ジェレマイア・オルバーグ(ICU 宗務部長代行)、ホアン・アイダル(上智大学神学部教授)

12月7日(土)平和構築シナリオ ワークショップ

10:10-12:40 政策への影響に関するディスカッション

開会の辞: マイケル・ハメル=グリーン/Zoom 参加(ヴィクトリア大学メルボルン校名誉教授)

「地域平和構築の成功と北東アジアの課題」

平和構築シナリオ

モデレーター:フランシス・ダイホン・リー(PeaceMOMO 平和教育研究所所長)

樋川和子(長崎大学核兵器廃絶研究センター副センター長)

まとめ: 吉田文彦

閉会の辞: 徐載晶

■お問い合わせ先:

国際基督教大学 社会科学研究所(SSRI)

E-Mail : ssri★icu.ac.jp(★を@に変更)

Special Lecture

The nuclear challenge today and tomorrow: Approaching eight decades since nuclear weapons were used in war

■ Date: December 2, 2024 (Mon) 18:00 pm – 19:30 pm (JST)

■ Venue: Nagasaki Atomic Bomb Museum Hall (Nagasaki City)

■ Language: English (with simultaneous interpretation)

■ Speaker: Dan Smith, Director of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

*Online participation is available (Zoom Webinar):

Please register from the here🔗. [Deadline: Nov. 28, 2024]

This year’s Nobel Peace Prize has been awarded to the Japan Confederation of A-and H-Bomb Sufferers Organizations. This award highlights that the issue of nuclear weapons concerns not only the present but also our future. In a world where tensions between major powers and nuclear arms race are intensifying, how should nations striving for peace and civil society respond?

This year’s Nobel Peace Prize has been awarded to the Japan Confederation of A-and H-Bomb Sufferers Organizations. This award highlights that the issue of nuclear weapons concerns not only the present but also our future. In a world where tensions between major powers and nuclear arms race are intensifying, how should nations striving for peace and civil society respond?

In this lecture, Mr. Dan Smith, Director of Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), will provide an insightful explanation of the challenges related to nuclear weapons and peace that the world currently faces, drawing upon his extensive experience and broad expertise.

Mr. Dan Smith has researched and written on security, conflict and peace for four decades. He served four years in the UN Peacebuilding Fund Advisory Group, two as Chair (2010–2011). He was part-time Professor of Peace and Conflict at the University of Manchester from 2014 to 2017. Before taking up his post at SIPRI, he was Secretary General of the London-based peacebuilding NGO, International Alert (2003–2015) and Director of the International Peace Research Institute, Oslo (1993–2001).

SIPRI is one of the world’s leading think tanks on peace and security and publishes an annual report on global armaments, military budgets and conflict situations. In that report this year, Director Smith expressed his concern that we are now in one of the most dangerous periods in human history.

■Hosted by PCU-NC Administration Office

■Co-hosted by Research Center for Nuclear Weapons Abolition, Nagasaki University (RECNA)

■Contact: PCU-NC Administration Office

Email:pcu_nc★ml.nagasaki-u.ac.jp (Change ★ to @.)

International Symposium2024

Victims of Nuclear Weapons in Global Contexts: Appealing- “No More Hibakusha” Now ▶[JPN]

On Saturday, November 30, 2024, The international symposium will be held co-hosted by the Hiroshima Peace Institute (HPI), The Hiroshima Peace Media Center, and RECNA.

[Interpretation Provided]

The Chugoku Shimbun

The Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA), Nagasaki University

■Outline:

■Outline:

This year marks the seventieth anniversary of the Lucky Dragon incident after the Bravo H-Bomb Test at Bikini Atoll, which resulted in another human death caused by nuclear weapons after Hiroshima and Nagasaki. This year’s Academy Award winning movie “Oppenheimer” also brought attention towards the Trinity test, which was the first nuclear explosion in human history. The consecutive nuclear testing since the Cold War era by nuclear weapons states knowingly caused calamity through radioactive contaminations, making so-called “Global Hibakusha” victims. This symposium will critically question the proposition that nuclear weapons bear some utility and try to establish ways to strengthen the norm against nuclear weapons use, be it during the wartime or peacetime. Putting narratives of Hiroshima and Global Hibakusha in the same context will help us to find a path towards nuclear abolishment.