『世界の核弾頭データ』2025年版 [全リスト]

2025年版の『世界の核弾頭データ』ポスターを公開しました。サムネイル画像をクリックしてご覧ください。[PDF: A3サイズ印刷可]

| 日本語版 | 英 語 版 | 韓国語版 | |

| 2025年6月 |  |

|

|

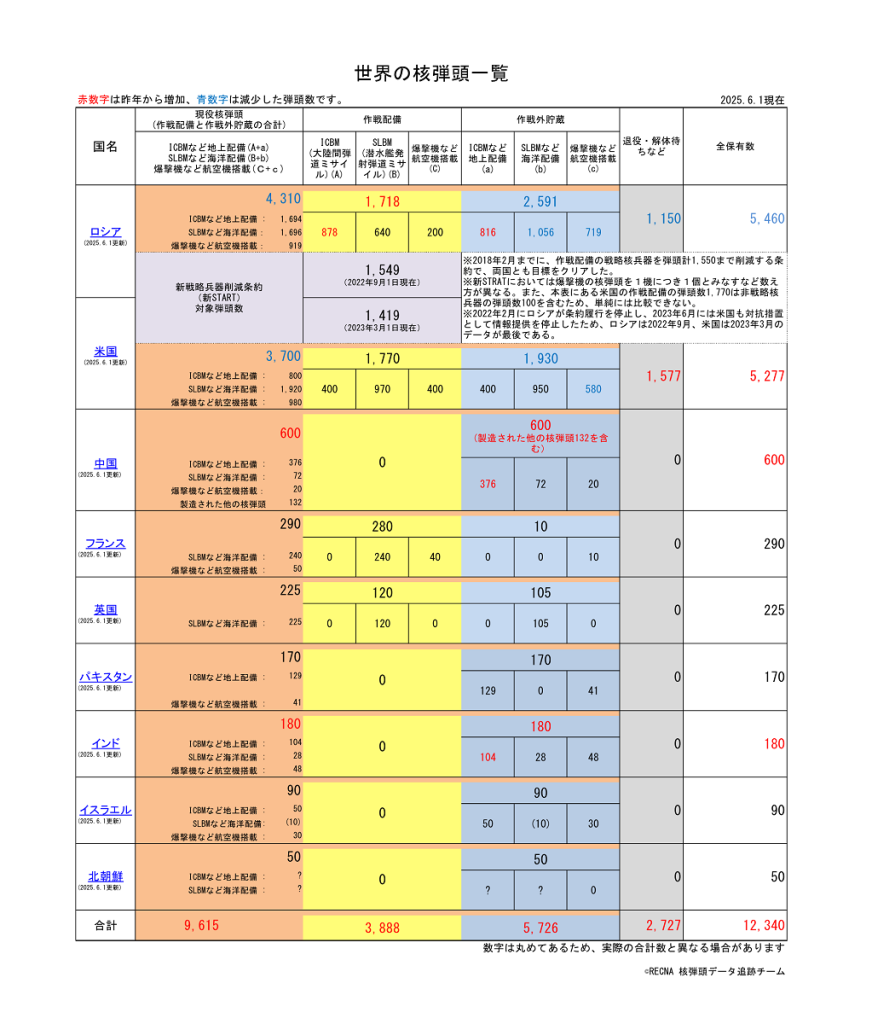

2025年6月現在、ロシア、米国、中国、フランス、英国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の9カ国が保有する「現役核弾頭」の合計は9,615発です。これは前年から32発の増加であり、2018年に「現役核弾頭数」が増加傾向に転じて以降、合計364発の増加となります。

「現役核弾頭数」とは、核弾頭「総数」から「退役・解体待ち」弾頭を引いたもので、すなわち実際に配備中のものと、配備に備えて保管されている弾頭の合計を指します。『世界の核弾頭データ』ポスターでは、こうした実効的な核戦力をより的確に示す指標として、この「現役核弾頭数」に注目し、2024年版からはその点を前面に押し出したデザインに刷新しました。

◆ 各国の詳細なデータは「世界の核弾頭一覧」からご覧いただけます。

◆ 各国の詳細なデータは「世界の核弾頭一覧」からご覧いただけます。

◆ 記者会見時(2025年6月4日)の配付資料

・資料12025年版「世界の核弾頭データ」解説

・資料1-別添1 図1~4

・資料1-別添2 世界の核弾頭一覧表

・資料22025年版 核弾頭データ追跡チーム

◇ 過去の『世界の核弾頭データ』は[全リスト]からご覧いただけます。