核兵器禁止条約第1回締約国会議を終えて

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)見解

2022年6月24日

2022年6月21~23日の3日間にわたって開催された核兵器禁止条約(TPNW)第1回締約国会議は、「核兵器のない世界へのコミットメントに関する宣言」(以下「ウィーン宣言」)と「ウィーン行動計画」を発表して無事終了した。その前日に開催された「核兵器の非人道性に関する国際会議」には日本政府も参加した。締約国会議には「核の傘」のもとにある国の中にもオブザーバーで参加した国がいくつかあったが、日本政府は参加しなかった。会議には被爆者や多くの市民団体も参加し、参加者は国連の予想を超える千名近くになったと報道されている。RECNAでは、「ウィーン宣言」「ウィーン行動計画」に注目して、その意義と課題について見解をまとめた。

1. 「ウィーン宣言」:現実の「核の脅威」とTPNWの意義

「ウィーン宣言」では国名こそ明らかにしなかったが、現実に起きている「核の威嚇」と「核兵器使用の脅威」について強い懸念を表明した(第4項)。それに基づき、核兵器の使用や威嚇は国際の平和と安全保障にとってリスクを高めるだけであり、核抑止の欠陥を示すものと明確に指摘している。また近代化や核兵器開発を継続する核保有国のみならず、核抑止に依存する「核の傘」国に対しても、厳しい批判を打ち出していることが注目される。

このような危機的状況下にある今こそ、核兵器を「非正当化」し、「悪の烙印」を押すTPNWの意義はますます高まったとの宣言文は、ウクライナ危機により核抑止力や軍事力の強化に流れがちな安全保障政策への警鐘としてとらえることができる。果たしてこれが、現実の安全保障政策にどのように影響を与えることができるのかはわからないが、前日に開かれた「核兵器の非人道性に関する国際会議」での新たな知見やグローバル・ヒバクシャの証言などにより、核兵器のリスクが改めて確認されたことの意義は大きい。

2. 「ウィーン行動計画」:TPNWを動かす第一歩

合意文書として、「ウィーン行動計画」が採択されたが、TPNWを実質的に「動かす」意味で重要な合意文書となった。特に重要な項目として、(1)普遍化(第12条):締約国数と規範の拡大、(2)核兵器廃棄プロセス(第4条)、(3)被害者援助と環境修復(第6条、7条)、(4)科学的助言の制度化、(5)TPNWと他の軍縮・不拡散体制との関係、がまとめられた。とくに(2)では核保有国がTPNWに加入してから廃棄までの期限を10年と決定したこと、被害者援助と環境修復ではすぐにでもワーキンググループを立ち上げること、科学的助言グループの設置が正式に決まったこと、はTPNWを前進させる意味で重要な意義を持つ。

3. 「核保有国」「核の傘」国の責任と行動

最後に、会議に参加しなかった「核保有国」「核の傘」国に対しては、会議場で何度も厳しい批判が繰り返された。一方で、「核の傘」にありながら参加した国の存在は、TPNWの今後を占う上で一つの指標になりうる可能性を示した。発言内容には特に新しいものはなかったものの、TPNWが現実の条約として存在し、動き始めたことを認めざるを得ない以上、オブザーバー参加という手段をとった政策的判断はそれなりの評価を得ることができたといえる。日本がその場にいなかったことは残念ではあるが、8月に開催される核不拡散条約(NPT)再検討会議で、日本がどのように存在感を示すのかに期待したい。

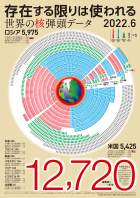

『世界の核弾頭データ』2022年版 [全リスト]

2022年版の『世界の核弾頭データ』ポスターを公開しました。サムネイル画像をクリックしてご覧ください。[PDF: A3サイズ印刷可]

| 日本語版 | 英 語 版 | 韓国語版 | |

| 2022年6月 |  |

|

|

◆ ポスターの『解説しおり』も公開しました。こちら からご覧いただけます。

◆ ポスターの元となったデータは「世界の核弾頭一覧」からご覧いただけます。

◆ 記者会見時(2022年6月3日)の配付資料は次からご覧いただけます。

・資料1 核弾頭数の推移:世界・米国・ロシア(2013年~22年)

・資料2 2022年版 核弾頭データポスター解説

・資料3 米国・ロシアの核兵器近代化計画について

・資料4 2022年版 核弾頭データ追跡チーム

◆ 過去の『世界の核弾頭データ』は[全リスト]からご覧いただけます。

◆ 『世界の核物質データ』2022年版も公開しました。こちら からご覧いただけます。

『世界の核物質データ』2022年版 [全リスト]

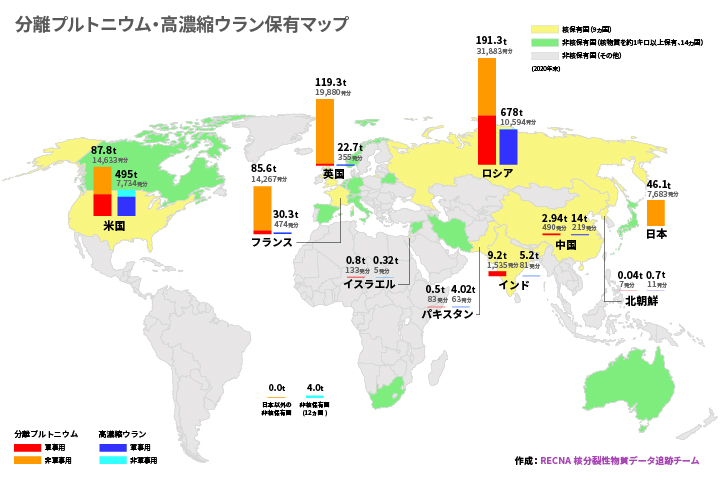

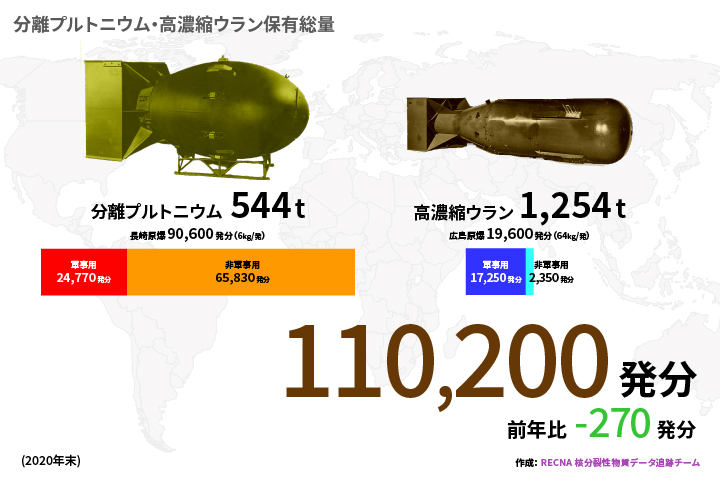

2022年版の『世界の核物質データ』マップを公開しました。上の2つの図は、それぞれクリック(拡大)して、ご覧いただけます。また、次からPDF版を閲覧及びダウンロードいただけます。

・分離プルトニウム・高濃縮ウラン:保有総量(PDF版)

・分離プルトニウム・高濃縮ウラン:保有マップ(PDF版)

今年の特徴は、データを公表し始めて、初めて総量が減少した点にあります。特に高濃縮ウラン(HEU)の減少が大きかったからですが、プルトニウムは依然増加傾向にあります。HEUは米国の軍事用と非核保有国の保有量が減少したことで大きな減少(76トン、約1,220発分)となりました。プルトニウムは全体的に増加傾向が続き、軍事用はあまり増加していませんが、非軍事用のなかで民生用のプルトニウム(主にフランスと日本)が増加したため、微増(6トン、約950発分)となりました。(詳細は下記「資料1」参照)

◆ マップの元となったデータは次からご覧いただけます。

・分離プルトニウム保有量一覧

・高濃縮ウラン保有量一覧

◆ 記者会見時(2022年6月3日)の配付資料は次からご覧いただけます。

・資料1 2022年版『世界の核物質データ』マップ解説

・資料2 2022年版 核物質データ追跡チーム

◆ 過去の『世界の核物質データ』は[全リスト]からご覧いただけます。

◆ 『世界の核弾頭データ』2022年版も公開しました。こちら からご覧いただけます。

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)見解

2022年5月25日

2022年5月21日、23日と続けて韓米首脳共同声明1 、日米首脳共同声明2 が発表された。今回の共同声明は、ウクライナ危機に始まる安全保障及び同盟関係のみならず、経済安全保障、気候変動、パンデミックなど幅広いテーマを含む包括的な共同声明となっている。その中で北東アジアの非核化と安全保障、ならびに核軍縮・不拡散の観点からとくに注目すべき点について、RECNAの見解をまとめた。

1. 朝鮮半島の非核化:信頼醸成と地域全体の新たな安全保障の枠組み提起を

韓米・日米共同声明において、ともに「朝鮮半島の非核化」へのコミットメントが確認された。今後はその進め方が一段と重要な課題となるが、RECNAとしては、シンガポール米朝共同声明3 の精神を引き継いで、朝鮮半島の安定と平和にむけた外交を強めることが肝要と考える。そのためにも中国・ロシアも含め、北東アジア全体での信頼醸成と対話の努力を継続し、新たな安全保障の枠組みを提起していく必要がある。そこでは軍縮・軍備管理の枠組みの構築も不可欠で、安全保障と軍縮・軍備管理は切り離すことのできない、一対の関係にある。また、パンデミック危機を迎えている北朝鮮への人道支援を含め、「対立」を超えた緊張緩和への外交努力が求められる。北朝鮮は、核・ミサイル実験を自制し、対話の道に踏み出すことが最良の選択肢と判断すべきである。

共同声明は北朝鮮・中国・ロシアの脅威に対応すべく「拡大抑止・対処力の強化」を盛り込んだが、そこに偏れば逆に地域の緊張をさらに高めるリスクがある。共同声明が示した指導者レベルのコミュニケーションや対話の必要性を常に認識し、危機回避のための外交戦略の練り直しを強く求める。

2. 核軍縮と核不拡散:「核不使用」の規範強化を

韓米共同声明には含まれていないが、日米共同声明では、「核兵器のない世界」にむけての意思が確認され、核不拡散条約(NPT)の強化や、透明性向上、ウクライナ危機でより現実のものとして認識されるようになった核リスク低減が明記された点は評価できる。しかし、NPT第6条の遵守は含まれなかった。今年8月に開催予定のNPT再検討会議に向けて、「核戦争は戦ってはならない」という2022年1月3日に公表された五大核兵器国の首脳共同声明4 に則り、核保有国に対して「核不使用」の規範強化を改めて訴えておきたい。

3. 「G7サミットの広島開催」:被爆地から核軍縮の新たな潮流を

共同記者会見5 で2023年「G7サミットの広島開催」が公表されたことは被爆地として大いに歓迎すべき決定である。核軍拡の流れをとめ、新たな核軍縮の流れをつくる絶好の機会である。被爆地から、核兵器のもたらす「非人道性」「被爆の実相」を改めて世界に訴え、G7首脳が被爆地で「核兵器のない世界」にむけて新たな決意を示すことが期待される。

1 “US-ROK Leaders’ Joint Statement”, May 21, 2022. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/21/u-s-rok-leaders-joint-statement/

2 日米首脳共同声明「自由で開かれた国際秩序の強化」、2022年5月23日。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/shin4_000018.html

3 “Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea at the Singapore Summit”, June 12, 2018. https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/

4 “Joint Statement of the Leaders of the Five Nuclear-Weapon States on Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Race”, January 3, 2022. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/03/p5-statement-on-preventing-nuclear-war-and-avoiding-arms-races/

「核戦争に勝者はありえず、核戦争は決して戦ってはならない-5核兵器国首脳共同声明の意義と課題」、RECNA Policy Paper(REC-PP-13), 2022年3月。 https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/bd/files/REC-PP-13.pdf

5 「来年のG7サミット、広島で開催へ 日米首脳会談でバイデン氏賛同」、朝日新聞、2022年5月23日。 https://digital.asahi.com/articles/ASQ5R4R2CQ5RUTFK00Y.html

これからの核軍縮:核兵器禁止条約と核不拡散条約(2022年度 第1回 核兵器廃絶市民講座)

講 師: 西田 充 (長崎大学多文化社会学部教授)

中村 桂子 (RECNA准教授)

日 時: 2022年4月30日(土)13:30~15:00 (講座終了後 RECNAと語ろう)

会 場: 長崎原爆資料館ホール+オンライン配信

主 催: 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)

共 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

★ 動画が公開されました。どうぞ、ご覧ください。 ![]() 動画(YouTube)へ

動画(YouTube)へ

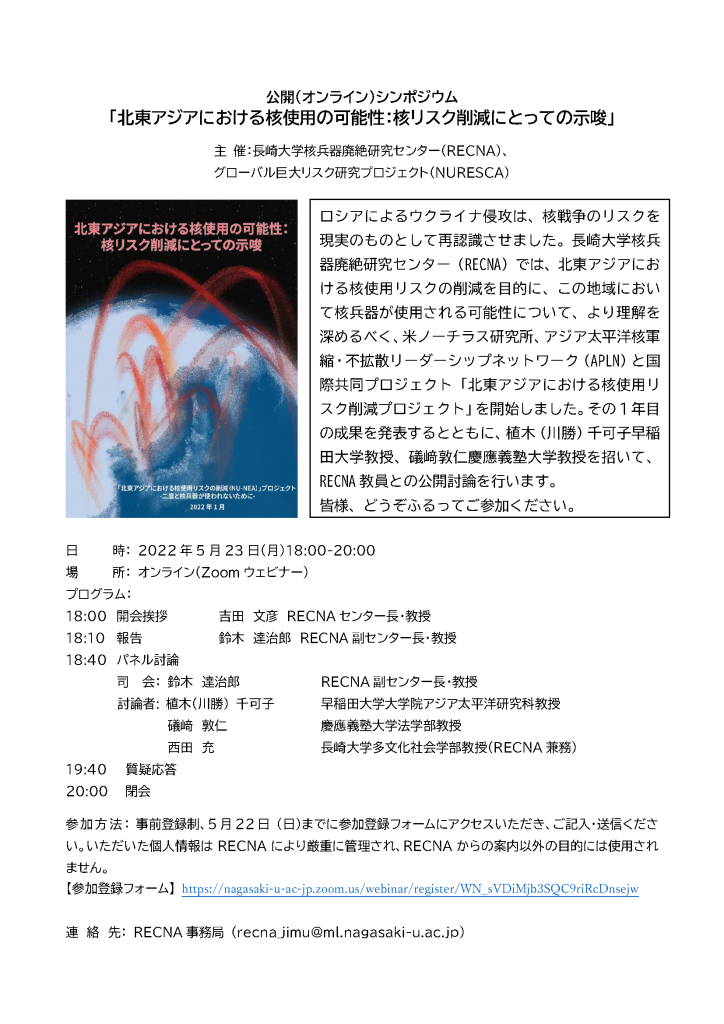

【公開シンポジウム】「北東アジアにおける核使用の可能性:核リスク削減にとっての示唆」オンライン開催(5月23日)のお知らせ

※YouTube で動画を公開しました。こちらよりご覧ください。

※発表資料 (PDF) を公開しました。こちらよりご覧ください。

ロシアによるウクライナ侵攻は、核戦争のリスクを現実のものとして再認識させました。長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)では、北東アジアにおける核使用リスクの削減を目的に、この地域において核兵器が使用される可能性について、より理解を深めるべく、米ノーチラス研究所、アジア太平洋核軍縮・不拡散リーダーシップネットワーク(APLN)と国際共同プロジェクト「北東アジアにおける核使用リスク削減プロジェクト」を開始しました。その1年目の成果を発表するとともに、植木(川勝)千可子早稲田大学教授、礒﨑敦仁慶應義塾大学教授を招いて、RECNA教員との公開討論を行います。皆様、どうぞふるってご参加ください。

ロシアによるウクライナ侵攻は、核戦争のリスクを現実のものとして再認識させました。長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)では、北東アジアにおける核使用リスクの削減を目的に、この地域において核兵器が使用される可能性について、より理解を深めるべく、米ノーチラス研究所、アジア太平洋核軍縮・不拡散リーダーシップネットワーク(APLN)と国際共同プロジェクト「北東アジアにおける核使用リスク削減プロジェクト」を開始しました。その1年目の成果を発表するとともに、植木(川勝)千可子早稲田大学教授、礒﨑敦仁慶應義塾大学教授を招いて、RECNA教員との公開討論を行います。皆様、どうぞふるってご参加ください。

| 日 時: | 2022年5月23日 (月) 18:00~20:00 |

| 開 催 方 法: | オンライン(Zoomウェビナー) |

| プログラム: |

18:00 開会挨拶 吉田 文彦 RECNAセンター長・教授 18:10 報告【資料】(PDF) 鈴木 達治郎 RECNA副センター長・教授 18:40 パネル討論 司 会:鈴木 達治郎 RECNA副センター長・教授 討論者:植木(川勝)千可子 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授 礒﨑 敦仁 慶應義塾大学法学部教授 西田 充 長崎大学多文化社会学部教授(RECNA兼務) 19:40 質疑応答 20:00 閉会 |

| 主 催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) 長崎大学多文化社会学部グローバル巨大リスク研究プロジェクト(NURESCA) |

| お問合せ先: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

【設立10周年記念事業】第1回「核なき未来」オピニオン募集 [ENG]

募集は終了しました。多数のご応募ありがとうございました!

選考結果は9月24日(土)にRECNAウェブサイトで発表します。

16歳以上30歳未満の若者を対象に「核兵器と私たちの未来」に関するオピニオン(小論文、エッセイなど形式は自由)を募集します。2022年のサブテーマは「ウクライナ危機が問いかけるもの」です。あなたの想いや意見を自由に綴ってください。

卓越したオピニオンには賞を与えます。最優秀賞1名は長崎での授賞式:2022年9月24日(土) に招待します。また受賞したオピニオンは長崎新聞に掲載されます。

【応募について】

| ■資 格: |

|---|

| 16歳以上30歳未満(2022年7月31日時点の年齢)。居住地・国籍は問いません。 |

| ■方 法: |

|

下記の書類を PDF形式 で、下記宛先まで一括してE-mailに添付し提出してください。 (1) 応募申請書 1部(様式) (2) オピニオン※ 1部 (※日本語2000文字程度、英語1000ワード程度。オリジナル・未発表に限ります。) |

| ■応募期間: |

| 2022年5月1日~7月31日(必着) |

| ■提 出 先: |

|

opinion@ml.nagasaki-u.ac.jp(厳守) ※提出後1週間しても受領のお知らせが届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。 |

【賞品・副賞】

|

■最優秀賞 1名: 記念盾、副賞賞金5万円、長崎での授賞式に招待(国内受賞者のみ)。希望者には長崎平和ツアーをアレンジします。 ■優 秀 賞 2名: 記念盾、副賞賞金3万円 |

【選考と発表】

| ■選 考: |

|---|

| 審査委員会による厳正なる審査の上、最優秀賞1名、優秀賞2名を選定します。 |

| ■審査委員会: |

|

青来 有一(芥川賞作家、RECNA客員教授)審査委員長 石田 謙二(長崎新聞社取締役編集局長、RECNA客員教授)副委員長 中村 桂子(RECNA准教授)副委員長 小島 萌衣(NHK長崎放送局記者) 鈴木 達治郎(RECNA副センター長、教授) 畠山 澄子(ピースボートスタッフ) 松永 瑠衣子(平和活動家) |

| ■審査基準: |

|

以下の項目で審査を行います。 ①明確であること、②論理に矛盾がないこと、③事実に基づくこと、④独創性があること、⑤表現力があること |

| ■発 表: |

|

RECNAウェブサイトおよび長崎新聞紙上で発表します。 |

| ■授 賞 式: |

|

2022年9月24日(土)13:00~14:00 於:長崎大学 最優秀オピニオンは後日、長崎新聞に全文を掲載します。他の優秀作も含め、すべての受賞作はRECNAウェブサイトに公表します。 |

| ■主 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

| ■協 力: 長崎新聞社 |

【問い合わせ】

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

TEL:095-819-2164

E-mail: recna_staff@ml.nagasaki-u.ac.jp

Website: https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/

政策提言 核兵器禁止条約を通じた放射線被害者支援に向けて [ENG]

は じ め に

長崎大学と「人道的軍縮」

2021年1月に発効した核兵器禁止条約(TPNW)の大きな特徴は、主として安全保障上の観点から兵器を減らしたり無くしたりする伝統的な軍備管理条約ではなく、人道的観点から核兵器という非人道的兵器を全面的に禁止するとともに、核兵器の使用や開発の過程で放射線を受けた人たちに援助を提供することも明記している点である。TPNWが「人道的軍縮」の成果として誕生した条約と呼ばれる所以でもある。

TPNWがめざすすべての核兵器の違法化という世界は、核兵器保有国やその同盟国がこの条約に背を向けていることから、いまだ実現のめどはたっていない。他方で、核実験などで放射線を浴びた人たち(放射性降下物による被ばくも含む)の健康被害や不安は、今そこにある問題であり、人道的観点から支援が急がれるところである。「人道的軍縮」条約であるTPNW が、早期にその具体的実効性を示すうえでも、すでに健康被害が明確な場合、またそうではない場合も含めて被ばくしたと考えられる人たちの心身両面での被害への対応策を支援する体制づくりが不可欠である。

長崎の街の上で炸裂した原爆の被害は、死者73,884人 負傷者74,909人(1945 年12 月までの推定 長崎市原爆資料保存委員会調査)という甚大なものであった。この中には、長崎大学の前身である長崎医科大学(附属医学専門部, 附属薬学専門部を含む)および長崎師範学校、長崎経済専門学校の合わせて1,000人近い学生、教職員たちの尊い命も含まれている。1949年の国立学校設置法に基づいてスタートを切った新制・長崎大学は、「大学の理念」の中で、「人々が『平和』に共存する世界を実現するという積極的な意志の下に教育・研究を行う」と宣言した。こうした長崎大学の歴史的背景とTPNWが有する「人道的軍縮」の重要性に鑑みて、長崎大学の原爆後障害医療研究所と核兵器廃絶研究センターが、TPNWに基づく放射線被害者支援、とくに核実験で放射線障害を受けた可能性がある方々への支援に関する提言をまとめた。

2022 年にウィーンにて開催予定のTPNW第1回締約国会議などにおける協議において、本提言が参考となり、放射線被害者支援の前進に貢献できれば幸甚である。

国立大学法人長崎大学

学長

河野 茂

日本語版: [全文を閲覧]※引用元URI: http://hdl.handle.net/10069/00041392