ウクライナ侵攻から一年を迎えて

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)見解

2023年2月24日

昨年2月24日に始まったロシアによるウクライナ軍事侵攻から一年が経つ。未だ停戦合意への道筋は見えず、犠牲者が増えている。ロシアのプーチン大統領は今月21日に、米ロ間に唯一残る軍備管理・軍縮条約である「新戦略兵器削減条約(新START)」の履行停止を表明し、23日には陸・海・空軍の核戦力を増強していくと宣言した。米ロ間の緊張は高まっている。相互の現地査察や定期協議を通じて信頼醸成に貢献してきたこの条約が有名無実になり、ロシアが核軍拡路線に逆戻りすれば、核使用のリスクはますます高まって核軍縮の道が閉ざされかねない。

RECNAはロシアの姿勢を強く非難するとともに、同国が核の恫喝を伴う侵略行為を直ちに停止し、法に基づく国際秩序の回復に努めることを強く求める。新STARTの履行停止や核戦力増強の表明は核軍縮の交渉を義務付けた核不拡散条約(NPT)に反する行為でもある。ロシアは直ちに履行停止や核戦力増強を撤回し、軍備管理・軍縮の新たな枠組みを構築するべきである。

核抑止依存の高まりでは、米国を含むロシア以外の核兵器保有国、ならびに「核の傘」国の責任も問われるべきだ。ウクライナ侵攻と核リスク増大を受け、欧州や北東アジアを含む各地でも核抑止依存が一層高まっており、軍備拡張も加速している。利害が異なる諸国間の分断と対立が深まり、まさに「安全保障のジレンマ」と呼ぶべき事態が進行している。

すべての核保有国・「核の傘」国は、77年以上続いてきた「核兵器不使用」の規範を徹底し、核使用リスクの削減に最大限注力しなければならない。そのためにも、2022年1月3日の5核兵器国声明で再確認された「核戦争に勝者はありえず、核戦争は決して戦ってはならない」の原則に立ち返るべきである。ロシアを含めたG20首脳宣言(2022年11月15日)が「核兵器の使用又はその威嚇は許されない」と明記した意義も大きい。核保有国・「核の傘」国は、信頼醸成の構築、危機管理対策の徹底を含めた核リスク削減措置を優先するとともに、より抜本的な核兵器の役割低減に向けた施策に踏み出す責任を負っている。

あわせて各国には、「安全保障のジレンマ」を乗り越え、協調的安全保障の道を探る努力が求められる。「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」提言(2018年3月29日)が、核抑止は「長期的かつグローバルな安全保障の基礎としては危険なもの」であり、「すべての国はより良い長期的な解決策を模索しなければならない」と指摘した。来る広島G7サミットは、核抑止を乗り越える創造的な議論の出発点とする必要がある。

※ この見解文について NHK長崎のインタビュー を受けました。あわせてご覧ください。

2022年10月29日(土)に長崎原爆資料館ホールで開催したPCU-NC・RECNA創立10周年記念特別講演会「核なき世界への新たな挑戦-長崎からの発信-」の動画を公開いたしました。

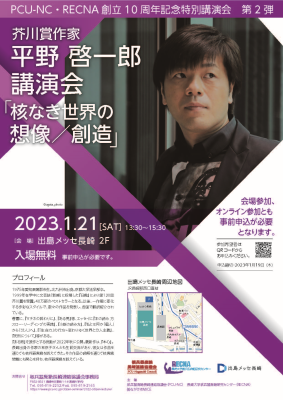

~ 特別講演会 第2弾 開催のご案内 ~

2023年1月21日(土)13:30-15:30 出島メッセ長崎

芥川賞作家・平野 啓一郎 講演会 「核なき世界の想像/創造」

|

|

| [過去の動画一覧] |

PCU-NC・RECNA創立10周年記念特別講演会【第1弾】

「核なき世界への新たな挑戦-長崎からの発信-」

「長崎の新たな市民外交に向けて」 【基調講演翻訳(日本語・PDF)】

米国、南アフリカ、国連代表部での勤務、二国間関係局長等を歴任し、2020年10月から駐日特命全権大使を務める。国連軍縮委員会副議長、武器貿易条約交渉ファシリテーターを歴任するなど国際安全保障・軍縮の分野で多くの経験を有し、核兵器禁止条約の採択に至る交渉プロセスにおいても中心的な役割を担った。

「核なき世界に向けた長崎の役割」

宮 崎 園 子 (広島在住ジャーナリスト)

中 村 楓 (ナガサキ・ユース代表団第8・9期生)

ショーナ-ケイ・リチャーズ

この特別論文は、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

ウクライナ戦争が韓国の安全保障に与える影響

CHEON Myeongguk

「北東アジアにおける核使用リスクの削減にむけて」(NU-NEA)プロジェクト

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーシップネットワーク(APLN)

ノーチラス研究所

2022年12月5日

(本プロジェクトの1年目の報告書が発表されて間もない2022年2月24日、ロシアは「特別軍事作戦」と呼ぶウクライナへの軍事侵攻を開始した。このウクライナ侵攻は世界に衝撃を与え、多くの国々の関係を変えてしまい、とくに「戦争」の概念も変えてしまった。NU-NEAプロジェクトでは、ウクライナ侵攻による国際情勢の変化が、核保有国や核兵器を獲得しようとする国、核抑止に依存する国々の核兵器に関する思考、特に配備や核使用に関する思考、を変えたのではないか、と考えた。そこで、北東アジア諸国の軍事戦略や安全保障政策の専門家に、それぞれの国の政策にウクライナ侵攻がどのような影響を与えたかについて短い論考を執筆してもらうよう依頼した。これはその第五報である)

要 旨

本論文で、著者はウクライナ戦争が韓国の核兵器に対する態度にどのような影響を与えるかについて探索した。その結論は、「北朝鮮の核の脅威に対抗するための抑止力として、独自の核武装という選択肢は最後の手段である」というものだ。独自核武装の選択肢は、ドナルド・トランプ大統領が再び当選し、朝鮮半島から米国軍を撤退させ、さらには北朝鮮の脅威に対する拡大核抑止(核の傘)さえも取り払ったときにのみ検討されるだろう。

キーワード:

韓国、ロシア、ウクライナ、北朝鮮、核兵器、北東アジア、抑止

著者紹介:

チョン・ミョングク(Cheon Myeongguk)博士は韓国国防分析研究所の客員研究員である。研究分野は、北朝鮮の大量破壊兵器(核、化学、生物)と弾道ミサイルである。さらに、抑止論、防衛、対応措置、危機管理、軍備管理なども研究対象である。

この論文は本人の分析であり、所属機関の研究とは無関係である。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

◆本プロジェクトの概要は こちら

◆本プロジェクトの特別論文の一覧は こちら

みなさま

平素より、核兵器廃絶長崎連絡協議会の活動にご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

この度は第4回核兵器廃絶市民講座へオンラインでお申込み、ご参加いただき誠にありがとうございました。今回のZoom配信では途中から画像・音声に不具合が生じ、視聴が困難となりました。謹んでお詫び申し上げます。今後、同様のトラブルの再発防止に努めてまいります。重ねてではございますが、皆様にご不便・ご迷惑をおかけいたましたことを、心よりお詫び申し上げます。

第4回目の講演動画につきましては、下のタイトル画面より、YouTubeにてご視聴いただけます。引き続き核兵器廃絶市民講座へのご参加をどうぞよろしくお願いいたします。

核兵器廃絶長崎連絡協議会事務局長

(核兵器廃絶研究センター長)

吉田 文彦

|

|

2022年度 第4回 核兵器廃絶市民講座『米中関係と核軍縮』

| 講師: | 植木 千可子(早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授) |

| 吉田 文彦 (長崎大学核兵器廃絶研究センター長) | |

| 日時: | 2022年11月26日 (土) 13:30~15:00 ※質疑応答は含みません。 |

| 会場: | ミライon図書館(大村市)+オンライン配信 |

| 主催: | 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC) |

| 共催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

| 協力: | ミライon図書館(長崎県立・大村市立一体型図書館) |

芥川賞作家・平野 啓一郎 講演会 「核なき世界の想像/創造」(2023年1月21日) 開催のお知らせ

PCU-NCおよびRECNAの創立10周年記念特別講演会の第2弾として、芥川賞作家の平野啓一郎氏を講師に迎え「核なき世界の想像/創造」と題して、文学者が読み解く原爆被害や核兵器廃絶について考えます。

【平野啓一郎氏のプロフィール】

1975年愛知県蒲郡市生。北九州市出身。京都大学法学部卒。

1999年在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。40万部のベストセラーとなる。以後、一作毎に変化する多彩なスタイルで、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。

著書に『マチネの終わりに』『ある男』等、エッセイに『本の読み方スロー・リーディングの実践』『小説の読み方』『私とは何か「個人」から「分人」へ』『「生命力」の行方~変わりゆく世界と分人主義』『死刑について』等がある。『ある男』を原作とする映画が2022年の秋に公開。最新作は『本心』。

1945年8月9日の意味を生涯考え続けた長崎出身の作家、林京子さんの最晩年にインタビューするなど、原爆文学の読解を通じて核兵器廃絶問題に関心を持ち、核兵器廃絶を訴えている。

【事前申込:今回は会場参加/オンライン参加ともに必要です】※ 締め切りました。(-1/19)

*オンライン(Zoomウェビナー)によるライブ配信を視聴するためのURLは、参加申込時に登録したメールアドレスへ届きます。登録後メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに入っている可能性もありますのでご確認いただきますようお願いいたします。

当日は、コロナ感染症予防対策として、体温測定と消毒を入口にて実施いたしますので、ご協力をお願いいたします。体調不良の方、体温が37.5度以上の方は、入場をお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。

また、好文堂書店による会場での書籍販売および平野氏による講座終了後のサイン会を会場入口にて開催いたします。サイン会は当日会場で書籍を購入された方のみ対象となります。書籍販売・サイン会についてのお問合せは、好文堂書店(TEL:095-823-7171)まで、直接お願いいたします。

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

㈱ながさきMICE

TEL: 095-819-2252

Email: pcu_nc@ml.nagasaki-u.ac.jp

Website: https://www.pcu-nc.jp/

この特別論文は、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

ウクライナ情勢が北東アジアにおけるロシアの核兵器配備に及ぼす潜在的影響

Anastasia Barannikova

「北東アジアにおける核使用リスクの削減にむけて」(NU-NEA)プロジェクト

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーシップネットワーク(APLN)

ノーチラス研究所

2022年11月7日

(本プロジェクトの1年目の報告書が発表されて間もない2022年2月24日、ロシアは「特別軍事作戦」と呼ぶウクライナへの軍事侵攻を開始した。このウクライナ侵攻は世界に衝撃を与え、多くの国々の関係を変えてしまい、とくに「戦争」の概念も変えてしまった。NU-NEAプロジェクトでは、ウクライナ侵攻による国際情勢の変化が、核保有国や核兵器を獲得しようとする国、核抑止に依存する国々の核兵器に関する思考、特に配備や核使用に関する思考、を変えたのではないか、と考えた。そこで、北東アジア諸国の軍事戦略や安全保障政策の専門家に、それぞれの国の政策にウクライナ侵攻がどのような影響を与えたかについて短い論考を執筆してもらうよう依頼した。これはその第四報である)

要 旨

ウクライナ情勢は、北東アジアにおけるロシアの核戦略・態勢に直接影響を与えるものではないが、この地域への間接的影響について排除できるものではない。間接的影響の例としては、ウクライナ情勢を受けて変化する米国や中国の核兵器計画や配備計画の変更、地域における非核保有国の核兵器にかかわる政策の変更、台湾や朝鮮半島における軍事紛争の勃発、などが考えられる

キーワード:

ロシア、ウクライナ、核兵器、北東アジア

著者紹介:

アナスタシア・バラニコヴァ博士は、ADMネヴェルスコイ海洋国家大学(ウラジオストック、ロシア)の研究フェローで、モンゴルの北東アジア安全保障・戦略研究所の上級客員研究員を兼務している。

この論文は本人の分析であり、所属機関の研究とは無関係である。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

◆本プロジェクトの概要は こちら

◆本プロジェクトの特別論文の一覧は こちら

この特別論文は、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

ウクライナ戦争が北東アジアにもたらす潜在的影響

Paul K. Davis

「北東アジアにおける核使用リスクの削減にむけて」(NU-NEA)プロジェクト

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーシップネットワーク(APLN)

ノーチラス研究所

2022年10月27日

(本プロジェクトの1年目の報告書が発表されて間もない2022年2月24日、ロシアは「特別軍事作戦」と呼ぶウクライナへの軍事侵攻を開始した。このウクライナ侵攻は世界に衝撃を与え、多くの国々の関係を変えてしまい、とくに「戦争」の概念も変えてしまった。NU-NEAプロジェクトでは、ウクライナ侵攻による国際情勢の変化が、核保有国や核兵器を獲得しようとする国、核抑止に依存する国々の核兵器に関する思考、特に配備や核使用に関する思考、を変えたのではないか、と考えた。そこで、北東アジア諸国の軍事戦略や安全保障政策の専門家に、それぞれの国の政策にウクライナ侵攻がどのような影響を与えたかについて、短い論考を執筆してもらうよう依頼した。これはその第三報である)

要 旨

本論文で、著者は「もし核兵器が先制使用されたら、良識ある人たちは『エスカレートして世界核戦争にまで拡大してしまうかも』と心配するだろう。しかし、「(世界核戦争は)どうしても避けられない」という認識はもはや当てはまらない。ただ、ウクライナ戦争により、北東アジアにおける核兵器使用の可能性はより「起こりうる」ものと考えるべき、と結論づけている。

キーワード: 米国、東アジア、ロシア、ウクライナ、核兵器使用、NATO、バイデン、プーチン

著者紹介:

ポール・ディビス博士は、パーディー・ランド大学院「政策分析」教授で、ランド研究所の名誉客員上席研究員である。米ミシガン大学化学学科卒、マサチューセッツ工科大学化学物理博士号。米政府で戦略計画・軍備管理に従事する前は、戦略的警告技術とシステム分析に従事。政府では、プログラム分析・評価局にて、グローバル軍事戦略と関連防衛プログラム部門で上級指揮官として勤めた。その後、ランド研究所に入所し、高度不確実性の下での戦略計画、抑止論、モデリング、情報統合、因果分析の政策への応用、などの研究に従事した。多くの政府専門家パネルに参加し、学術誌の編集委員も務めた。2016年には、ソウルにて核危機戦争予知ゲームを開発・指導した。最近の著書には、「複雑系システムのための社会行動科学モデリング」(共編著、Wiley & Sons, 2019)がある。

この論文は本人の分析であり、ランド研究所の研究とは無関係である。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

◆本プロジェクトの概要は こちら

◆本プロジェクトの特別論文の一覧は こちら

NHKで放送!「ナガサキ・ユース代表団」メンバー募集説明会

10月21日(金)に長崎大学で開催された「ナガサキ・ユース代表団」メンバー募集説明会のようすがNHKで放送されました。「長崎 NEWS WEB」で視聴可能です。こちら から是非ご覧ください。

「#長崎NEWSWEB」でもツイートされました。こちら からご覧いただけます。

現在、ナガサキ・ユース代表団 第11期生 募集中 です。詳細は こちら をご覧ください。

ナガサキ・ユース代表団とは?

ナガサキ・ユース代表団 は、2012年に長崎県、長崎市、長崎大学の三者が核兵器廃絶に取り組むために設立した 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)が主催する人材育成プログラムです。2013年に第1期生の活動が始まり、2022年の第10期生までが活動してきました。被爆者無き時代の到来を見据え、被爆地から核兵器廃絶のための発信に貢献する若者が育つことを願ってのプログラムです。