被爆地長崎の歴史的使命を考える――第二次世界大戦終結80年に向けて――

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)見解

2024年6月11日

「あれが最後の世界大戦だった」と、ずっと歴史に刻んでおきたい。そんな第二次世界大戦が終結して来年で80年を迎えるが、そもそもあの壮絶な戦争の正体とは何なのだろうか。議論は百花斉放だが、ここでは、「目的のためには手段を選ばず、無防備の市民も攻撃」して、果てには「無差別爆撃、ホロコースト、そして原爆という地獄」をもたらした世界大戦である点に注目する1。民主主義国家でも独裁主義国家でも、人間は戦争になった時に阿鼻叫喚の狂気へと踏み入っていける存在であると、あの戦争が私たちに警鐘を鳴らし続けているように思える。そうであるからこそ、だろう。核攻撃による「地獄」の現場となった被爆地はこれまでの平和宣言で、狂気を忌避する人間の善なる部分に期待を寄せながら、核廃絶や世界平和を願い、そして促してきた。

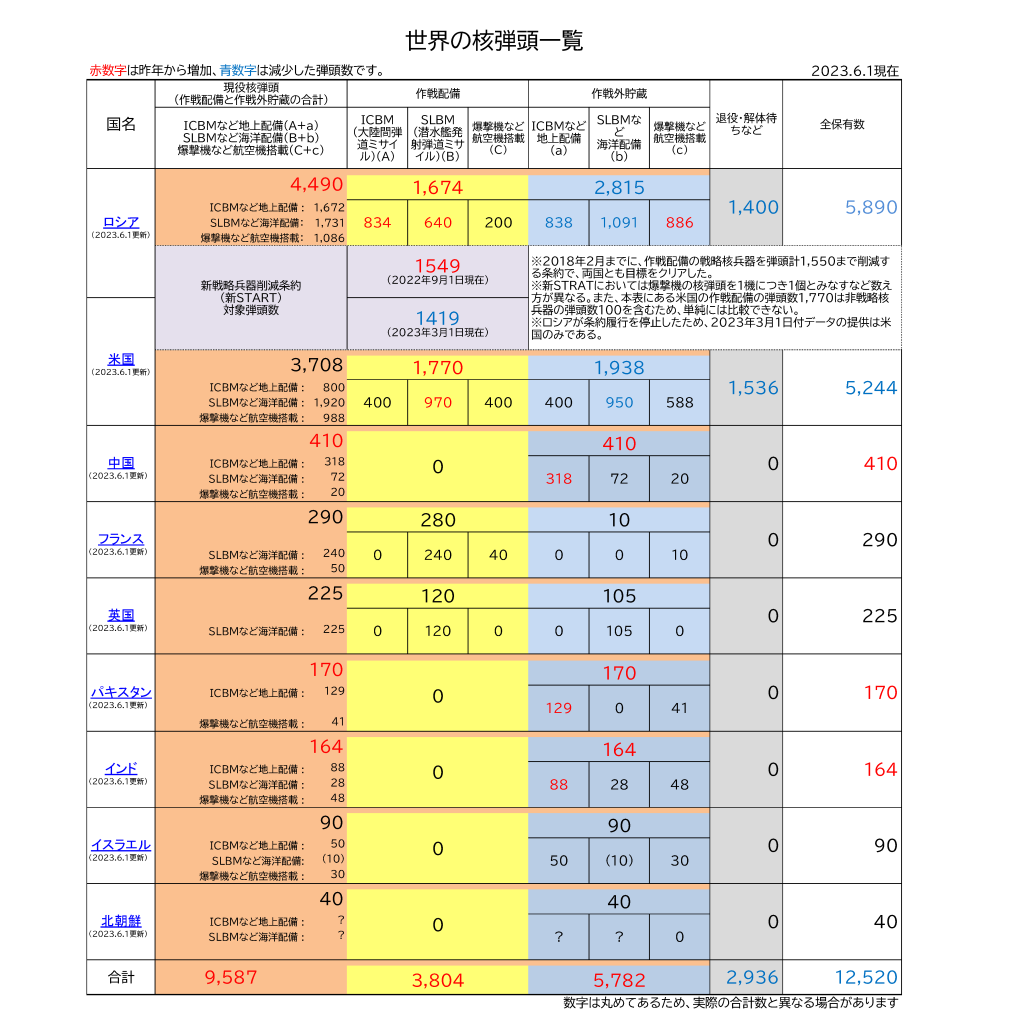

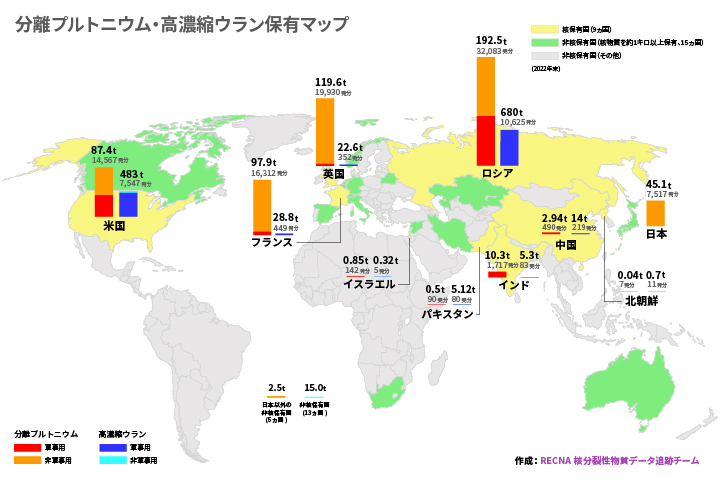

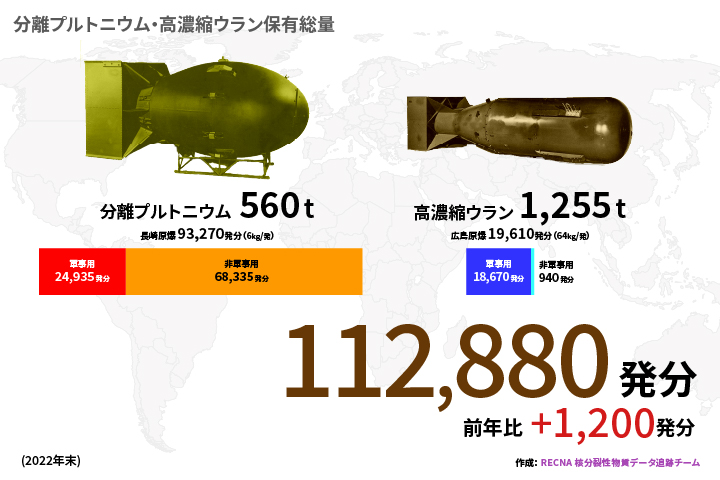

ただ、現実の国際社会ではこの間も戦争や紛争、対立が絶えまなく続いてきた。今はロシアによるウクライナ侵略、パレスチナ自治区ガザ地区でのイスラエルの軍事攻撃で多くの市民が命を奪われ、故郷からの避難を余儀なくされている。ロシアは核による脅しを繰り返し、イスラエルでは(政府は否定したものの)政府高官や国会議員が相次いで核使用の可能性を示唆し、大きな不安と疑念が渦まいた。さらに、核兵器国による冷戦後の軍縮基調は後退し、むしろ軍拡路線に転じている。

第二次世界大戦終結80年を目前に軍靴の音が高まる現状を直視しながら、被爆地長崎が改めて確認し決意すべきことは何なのだろうか。重い問いへの解をさぐるにあたって、決してゆるがせにしてはならない矜持がある。その芯を成すのは平和主義で、どんな時でも徹頭徹尾、対話や外交で平和裏の紛争解決を求めることである。そして仮に万策尽きて戦争に陥った場合でも、どの国であれ人間であれ、人間として許されない行為はしないという最低限のルールを守る。さらに、人間の生命や尊厳を大切にする視点から、苦しんでいる人間は敵味方の別なく助ける。そのうえで一刻も早い停戦・和平を模索する。「地獄」の再来を防ぐために長崎は、こうした「人道」の矜持に基づいて引き続き、核廃絶を含む世界への発信や行動を続けるべきだろう。

振り返ってみるとこの矜持が鮮明に投射されたのが、1962年の長崎平和宣言である。核戦争の瀬戸際にまで進んだキューバ危機が起きるなど冷戦悪化の逆風が吹き荒れた年に、心折れることなく「一意挺身(いちい・ていしん)」の思いで出された宣言であり、現在の私たちの胸にも突きささってくる。

いわく――被爆地の期待に反して、「流血の惨、世界の各地にそのあとを絶たず、またしきりに核兵器の増強を伝え、人類の危機感が醸成されつつある」状況は、「まことに遺憾に堪えない」。だが長崎市民はこの逆境におじることなく、「自ら体験した原爆の威力とその被害と悲惨、きょうに続く業苦にかんがみ、人道の名において原水爆の廃棄を強く訴え、更に一切の戦争をこの地上より排除すべく、諸国家が融和、協調することを切願する」。さらに長崎市民は「えい知と正義と愛とが変わりなく人類総てのものであること」を信じ、「世界恒久平和の実現のため新たなる決意」に基づいて、その実現に向けて「一意てい身することを誓う」。

1962年に劣らぬ逆風が吹きつける今、こうした矜持をどう今後に活かしていけばいいのか。否が応にも、「無差別爆撃、ホロコースト、そして原爆という地獄」を体験、目撃した生き証人が世界中で減り、やがて直接話を聞くことがかなわなくなる。冷徹な現実の中で、どこかの「地獄」が忘却されるとそれだけ世界的に人道の力が弱まり、やがては別の「地獄」の忘却を誘発する悪循環に転じかねない。それが現実化すれば人道を重んじる考えの全般的な後退につながり、長崎、広島にとっても極めて深刻な事態となる。悪循環を避けるには、それぞれの「地獄」があった場所で記録を残し記憶を継承して、互いに力を合わせて「地獄」の再来を防ぐための発信や行動を強めていく必要がある。

ただ、世界への発信や行動の説得力を高めていくには、なぜ原爆が投下されたのか、なぜアジア太平洋が戦場と化したのかといった問いに、被爆地自身が真摯に向き合うことも欠かせない。あの大戦に対する歴史認識によって原爆投下の評価が左右されている現実は、時間の経過が消してくれるものではない。「長崎を最後の被爆地に」との発信や行動の説得力は、80年をどう迎えるのかという問題に直結している。

以上のような点も踏まえたうえで長崎、広島には、紆余曲折を経ながらもこの80年近くの間に強まってきた人道の流れを強めていく使命がある。ふたつの被爆地が互いに連携・協力することにとどまらず、ホロコーストや無差別爆撃、さらにはその他の人道の名に反する戦争・紛争の現場となった街、人々と交流して、対話への新たな機会への道を開くことが大切である。対話は時に、共通の未来を築くための痛みを伴う作業だが、その痛みに真正面から向き合ってこそ、被爆地からの呼びかけは普遍性が高まる。被爆地の先導で対話の機会を広く開き、多様なネットワークを形成して未曽有の殺戮となったあの大戦の正体を語り継ぎ、現在・未来の和平や停戦につながるような発信、行動につなげたい。ひとつひとつの積み重ねを通じ、人道の後退を許さずに前進させていく市民社会の国際的なエンパワメント(湧活)に貢献していくべきだろう。その道が「核兵器のない世界」にもつながっていく。

被爆地が今後担っていくべき使命を念頭におきながら、長崎ができること、やるべきことを以下で例示的に提言する。

(1)核兵器の問題に直接かかわらない場合であっても長崎市や長崎県などは、ウクライナやガザ地区で確認されているような人道に反する行為に対して、国際機関やNGO、自治体などと連携しながら即時停止を求めるメッセージを発信する。

(2)対話なくして真の平和は生まれない。歴史の「負の遺産」も直視しながら、対話を通じて未来志向を模索するしか手立てはない。人道を重んじる「対話の場」としての役割を今、被爆地が先導して果たしていかなければならない。

(3)長崎平和祈念式典には多くの国や国際機関などから、影響力ある立場の代表が参加する。できるだけ多くの代表を招き、平和と人道に思いをいたしながら対話の機会として活かしてもらう。式典参加については、戦争・紛争中かどうかに関わらず、基本的にはどの当事者、とくにいずれの国にも門戸を開いておくべきである。

(4)歴史の記憶・継承に向けて、ホロコーストや無差別爆撃、さらにはその他の人道の名に反する戦争・紛争の現場からの代表も招待する。長崎訪問の際に他のパートナーと力を合わせてイベントを共催する。

(5)根深い対立が残る国や地域のリーダーや若者らの被爆地訪問の機会を増やし、平和・軍縮教育のさらなる拡充も進める。

1 NHK映像の世紀(5)「世界は地獄を見た 無差別爆撃、ホロコースト、原爆」を参照https://www.nhk.jp/p/ts/4NGRWX2RRL/episode/te/7KZQQNJ9Y5/