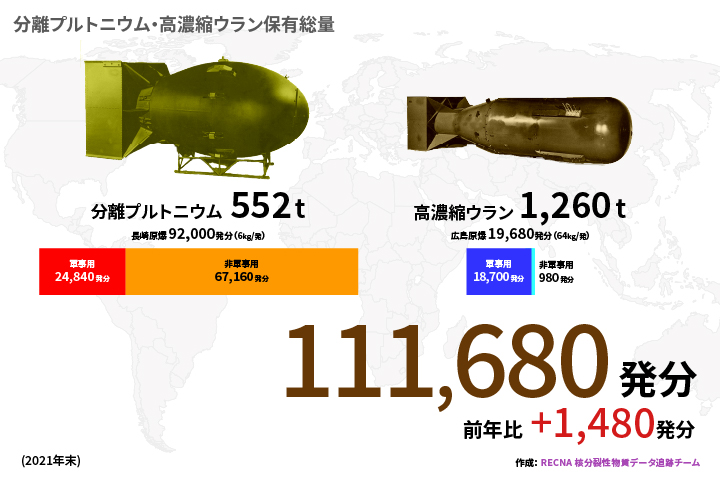

第2回「核なき未来」オピニオン賞 受賞式 を開催 [ENG]

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)は、募集した 第2回「核なき未来」に関するオピニオン のU-20の部 (16歳以上20歳未満)とU-30の部 (20歳以上30歳未満) それぞれで、最優秀賞、優秀賞各1名を発表し、授賞式を行いました。

青来有一審査委員長は、全体講評のなかで、「ユニークで斬新な作品の募集があった。これからも若い感受性を活かしてほしい。このオピニオン募集が、一般市民が核兵器の問題を考える機会となってほしい」と述べました。

なお、受賞作のうち最優秀作の2編は、2023年9月24日付長崎新聞の本紙に全文が掲載されました。( こちら は同紙電子版の記事)

【 第2回「核なき未来」オピニオン賞 授賞式 】

|

|

|

| 授賞式出席者の集合写真 | 取材に応じる4名の受賞者 |

| 日 時: |

2023年9月23日(土)13:00~14:00 (取材対応 14:00~14:30) |

|---|---|

| 場 所: | 長崎大学 核兵器廃絶研究センター1階 会議室 |

| 次 第: |

1.開会挨拶: 鈴木 達治郎 RECNA副センター長・教授 2.受賞者発表・授与式・受賞者スピーチ ・U-20の部 優秀賞者発表・賞状、盾授与: 青来 有一 審査委員長 優秀賞者スピーチ 海野 遥香さん (オンライン) 最優秀賞者発表・賞状、盾授与: 青来 審査委員長 最優秀賞者スピーチ 馬場 みなこさん ・U-30の部 優秀賞者発表・賞状、盾授与: 青来 審査委員長 優秀賞者スピーチ アドリアーナ・ナザルコさん 最優秀賞者発表・賞状、盾授与: 青来 審査委員長 最優秀賞者スピーチ アディヤ・ケリムバエワさん 3.全体講評: 青来 有一 審査委員長 4.審査委員コメント: 山田 貴己 客員教授、小島 萌衣さん(オンライン)、畠山 澄子さん(録画) 5.写真撮影 |

| 取材対応: |

青来 有一 審査委員長、受賞者4名 鈴木 達治郎 RECNA副センター長(司会)、中村 桂子 RECNA准教授(通訳) |

第2回「核なき未来」オピニオン賞 受賞者を発表 [ENG]

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)は、昨年に引き続き、若い世代に広く核兵器問題の重要性を訴えるとともに、平和な国際社会の実現に貢献できる人材の育成を図ることを目的として、第2回「核なき未来」に関するオピニオン を募集しました。

このたび、U-20の部 (16歳以上20歳未満)、U-30の部 (20歳以上30歳未満) それぞれで、最優秀賞、優秀賞各1名を決定しましたので、 お知らせいたします。

【 受賞者: 最優秀賞 2名、優秀賞 2名 】

※ 年齢は応募時のもの。

U-20の部 最 優 秀 賞 |

馬場 みなこ(ばば みなこ)17歳

聖和女子学院高等学校 2年 長崎県佐世保市 在住 |

|

|---|---|---|

U-30の部 最 優 秀 賞 |

Adiya Kerimbayeva(アディヤ・ケリムバエワ)27歳

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 災害・被ばく医療科学共同専攻 修士課程2年 長崎県長崎市 在住 |

|

U-20の部 優 秀 賞 |

海野 遥香(うんの はるか)19歳

早稲田大学 文化構想学部 2年 東京都港区 在住 |

|

U-30の部 優 秀 賞 |

Adriana Nazarko(アドリアーナ・ナザルコ)25歳

ボウディン大学 国際関係・アジア研究科 2021年クラス (アメリカ)フロリダ州セントピーターズバーグ 在住 (日本)大阪府箕面市 在住 |

【 U-20の部 受賞者 以外の 最終選考対象者 20名 / 応募者総数 88名 】

【 U-30の部 受賞者 以外の 最終選考対象者 18名 / 応募者総数 34名 】

2023年度版『世界の核物質データ』解説しおり

2023年度版『世界の核物質データ』の解説しおりを公開しました。下のサムネイル画像等をクリックしてご覧ください。

|

|

★ ポスターには英語版、韓国語版もあります。こちら からご覧いただけます。

★ 核物質保有マップの元となったデータは次からご覧いただけます。

・分離プルトニウム保有量一覧(2023年6月)

・高濃縮ウラン保有量一覧(2023年6月)

★ 以前の版は こちら からご覧いただけます。

|

リーフレットの作り方

リーフレット作成用PDFをA3用紙に両面印刷し、二つに折った後、三つ折りにします。

|

NPT Blog 2023

2023年7月31日(月)から8月11日(金)にかけ、核不拡散条約(NPT)再検討会議準備委員会がウィーンにて開催されます。核をめぐる厳しい国際情勢の中、核軍縮・不拡散の今後の行方を左右する2026年の再検討会議に向けて重要な議論が行われると期待されます。世界各国から多数の政府関係者・専門家・NGOが集まるこの会議に、RECNAの教員とナガサキ・ユース代表団第11期生が参加し、現地からレポートをお届けいたします。

RECNA教員のレポートは RECNA NPT Blog 2023 に、ナガサキ・ユース代表団第11期生のレポートは Youth NPT Blog 2023 に掲載しますので、是非ご覧ください。

・RECNA NPT Blog 2023: Web版 / PDF版

・Youth NPT Blog 2023: Web版 / PDF版 ※ SNSによる情報発信 もご覧ください。

REC-PP-17 改訂版

核兵器問題の主な論点整理:国際政治・安全保障編 改訂版(2023年6月)

吉田 文彦, 中尾 麻伊香, 西田 充, 向 和歌奈, 河合 公明, 堀部 純子, 樋川 和子, 遠藤 誠治, 牧野 愛博

[全文閲覧]

本ポリシーペーパーは 同題名で2023年4月に刊行したもの の改訂版です。「4 核不拡散の多面的な課題」を新たに追加挿入したほか、「2 国際政治と核抑止・核軍縮の複雑な関係 」に「核共有」「ミサイル拡散と核軍縮の関係」の2本の論考を加えています。

★ 改訂版の主な要点は こちら

2021年1月に核兵器禁止条約(TPNW)が発効した。被爆地を含め、世界の多くの国々で「核のない世界」を望む人々にとって歴史的な一歩であった。しかしながら、核抑止はこの世界の安全保障政策に深く広く根を張っており、核抑止依存諸国(核を持つ国、核の傘国)はTPNWに反対の、あるいは慎重な態度をとり続けている。

理想主義(TPNWグループ)と現実主義(非TPNWグループ)が鋭く対峙する構図となり、核不拡散条約(NPT)を基盤にした核軍縮・不拡散によって国際安全保障、国家安全保障の安定化をはかるという、ここ半世紀の核問題のグローバル・ガバナンスの根幹さえ揺るがしかねない事態となっている。

加えて、ウクライナを侵略したロシアが「核の恫喝」を繰り返して核戦争リスクを高め、米国との新戦略兵器削減条約(新START)の履行停止も宣言した。米国と中国の対立関係も強まって、核軍縮の行方はすっかり視界不良に陥ってしまった。

そうした中で、日本学術振興会の科学研究費助成(基盤研究B)による研究プロジェクト「安全保障を損なわない核軍縮」(研究代表者・吉田文彦)を進めてきた。核抑止と核軍縮に関する理想主義・現実主義の双方に存在するバイアスの矯正作業を経て、両者の間の「最大公約数=共有可能な中庸領域」を見定め、「安全保障を損なわない核軍縮」に向けた最適解と重点政策群を提示する。これを主たる目的に研究を続けてきた。

最適解模索のプロセスで必要なのは、様々な分析・論評を踏まえた核兵器や核抑止に対する「総合的な評価」である。研究チームはここ1年余り、「総合的な評価」のための情報の収集と整理、多様な考え方に関するヒアリングや文献調査、それらに基づく包括的な意見交換に取り組んできた。

ここでの成果を研究チームの外でも活かしてもらうのがいいのではないか。そんな思いから、核兵器や核抑止などに関わる主要な論点を整理して、レクナ・ポリシーペーパーとして刊行することにした。研究プロジェクト全体では多岐にわたる論点を国際政治・安全保障・核軍縮、核不拡散、国際法の3分野に分けて考察してきたが、ここではまず、核兵器と国際政治・安全保障・核軍縮の分野における主な論点を著すことにする。

核兵器の問題に関心のある大学生、大学院生、市民の皆さんの目に触れて、何がしかご参考になればと願っている。

[全文閲覧]

★ 既刊のレクナポリシーペーパーは こちら

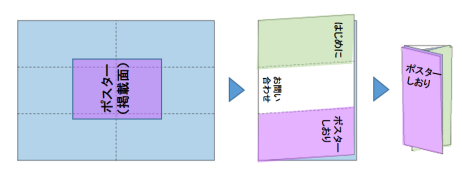

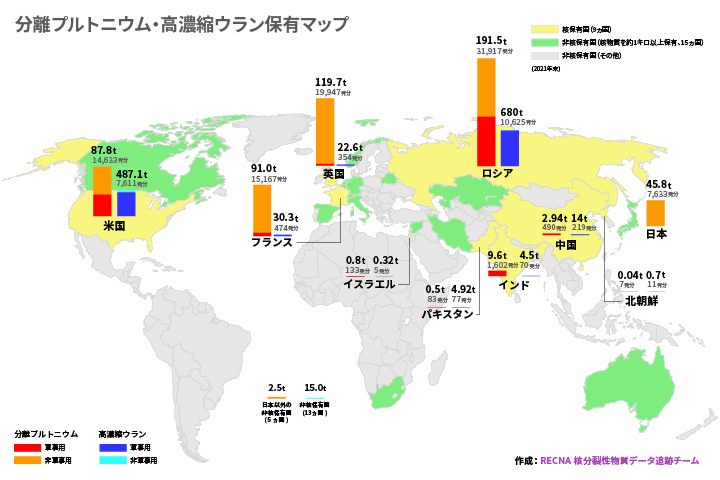

『世界の核物質データ』2023年版 [全リスト]

2023年版の『世界の核物質データ』ポスターを公開しました。サムネイル画像をクリックしてご覧ください。[PDF: A3サイズ印刷可]

| 日本語版 | 英 語 版 | 韓国語版 | |

| 2023年6月 |  |

|

|

今年の特徴は、昨年減少した総在庫量が分離プルトニウム量の増加により、ふたたび増加に転じたことです。高濃縮ウラン(HEU)の総在庫量は1,260トン、19,680発分(昨年より6トン、約80発分増加)となりましたが、これは「その他の非核保有国」の数値の扱い方の違いによるもので、実質的には増加ではありません。しかし、分離プルトニウムは全体的に増加傾向が続き、民生用のプルトニウム(主にフランス)が増加したため、総在庫量は552トン、92,000発分(昨年より8トン、約1,400発分増加)となりました。その結果、総量は111,680発分となり昨年(110,200発分)より約1,480発分の増加となりました。(詳細は下記「資料1」以下参照)

◆ ポスターの『解説しおり』も公開しました。こちらからご覧いただけます。

◆ 右の2つの画像はクリックすると拡大します。以下のPDF版も閲覧・ダウンロードできます。

◆ 核物質保有マップの元となったデータは次からご覧いただけます。

・分離プルトニウム保有量一覧(2023年6月)

・高濃縮ウラン保有量一覧(2023年6月)

◆ 記者会見時(2023年6月5日)の配付資料

・資料1 2023年版『世界の核物質データ』解説

・資料2 各国の最新状況:2022年6月~2023年5月

・資料3 2023年版 核物質データ追跡チーム

◆ 過去の『世界の核物質データ』は[全リスト]からご覧いただけます。

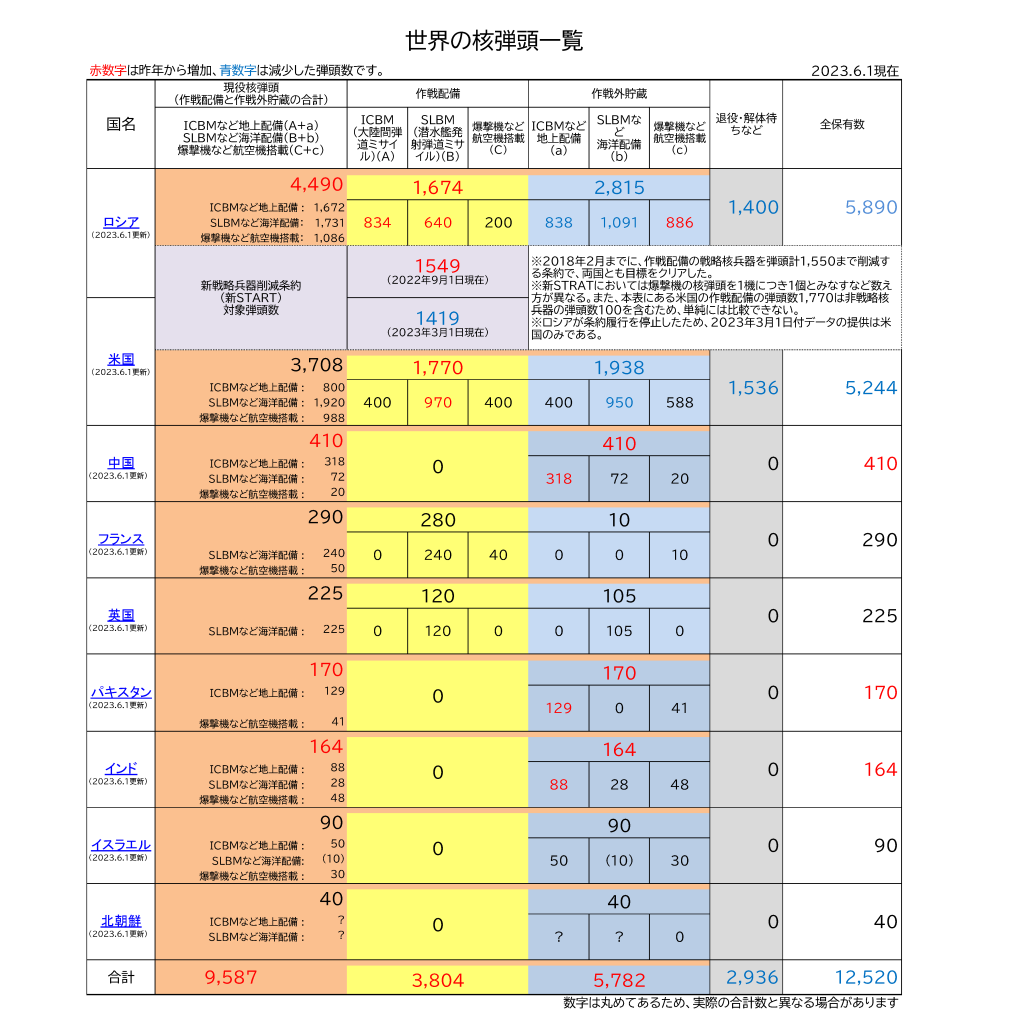

『世界の核弾頭データ』2023年版 [全リスト]

2023年版の『世界の核弾頭データ』ポスターを公開しました。サムネイル画像をクリックしてご覧ください。[PDF: A3サイズ印刷可]

| 日本語版 | 英 語 版 | 韓国語版 | |

| 2023年6月 |  |

|

|

2023年6月現在、地球上に存在する核弾頭の総数は推定12,520発です。これは昨年比で200発の減少となります。保有国は、米国、ロシア、フランス、英国、中国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の 9カ国です。

今年5月のG7サミットで発表された「核軍縮に関する広島ビジョン」は、「世界の核兵器数の減少は継続しなければならず、逆行させてはならない」と述べました 。確かに、核弾頭の総数は冷戦後一貫して減少傾向にあります。ピーク時(1987年)に7万発近くが存在した核弾頭は、米ロの二国間条約などによって 大幅にその数を減らしました。

しかし、実質的な核軍拡は進んでいます。注目すべきは、「現役核弾頭」の数です。これは、総数から 「退役・解体待ち」の核弾頭数を除いたもの、すなわち配備されていつでも使える状態にある核弾頭と、配備に備えて貯蔵されている核弾頭の数の合計です。「現役核弾頭」数は、米ロ間の新戦略兵器削減条約(新STARTの履行期限(2018年2月)以降、明らかな増加傾向にあります。

加えて、各国はいずれも保有核兵器の質的な向上を進めています。国際的な軍縮・不拡散・軍備管理の枠組みは極めて大きな逆風に晒されています。(詳細は下記「資料1」以下参照)

◆ ポスターの『解説しおり』も公開しました。こちら からご覧いただけます。

◆ 各国の詳細なデータは「世界の核弾頭一覧」からご覧いただけます。

◆ 各国の詳細なデータは「世界の核弾頭一覧」からご覧いただけます。

◆ 記者会見時(2023年6月5日)の配付資料

・資料1 2023年版『世界の核弾頭データ』解説

・資料2 核弾頭総数の推移(国別)2013年~2023年

・資料3 ロシア・米国の核兵器近代化計画について

・資料4 2023年版 核弾頭データ追跡チーム

◇ 過去の『世界の核弾頭データ』は[全リスト]からご覧いただけます。

REC-PP-18

核兵器問題の主な論点整理:国際人道法編(2023年5月)

河合 公明, 真山 全

[全文閲覧]

法の存在価値を語る時、欠かせないキーワードが「法の支配」と言えるだろう。もともとは、国内の「公正で公平な社会」にとって「不可欠な基礎」として発展してきたもので、「全ての権力に対する法の優越を認める」という考え方である。この国内的価値が、パワーポリティクスが跋扈する国際社会にも次第に適用されるようになり、多くの課題を抱えながらも、「友好的で平等な国家間関係から成る国際秩序の基盤」となってきたと、2022年版『外交青書』は記した。

だが、ロシアによるウクライナ侵略が始まるなど、国際社会における「法の支配」をないがしろにする動きが相次ぎ、2023年版『外交青書』では強い懸念が示されている。たとえば、「国際社会においては、法の支配の下、力による支配を許さず、全ての国が国際法を誠実に遵守しなければならず、力又は威圧による一方的な現状変更の試みは決して認められてはならない」と強調している。

核軍縮・不拡散の分野でも「法の支配」よりも「力による支配」が広まる危険な風潮がある。今後、どのようにして「法の支配」を再構築・普遍化していくのか。この問いへの解を求める知的挑戦は、「核のない世界」を目指していくうえで、避けて通れないものである。ここで記す核兵器問題に関する国際人道法の主な論点が、核兵器問題の今後に関心を持つ大学生、大学院生、市民の皆さんの学びの一助になればと願っている。

[全文閲覧]

★ 既刊のレクナポリシーペーパーは こちら