米国がこれまでに実施したZマシン核実験と未臨界実験

Zマシン核実験

| 第1回 | (10年11月18日)(サンディア国立研究所) |

| 第2回 | (11年3月31日) (サンディア) |

| 第3回 | (11年9月22日) (サンディア) |

| 第4回 | (11年11月16日)(サンディア) |

| 第5回 | (12年5月17日)(サンディア) |

| 第6回 | (12年8月27日)(サンディア) |

未臨界核実験

| 第1回 | (97年7月2日)「リバウンド」(ロスアラモス国立研究所) |

| 第2回 | (97年9月18日)「ホログ」(ローレンス・リバモア国立研究所) |

| 第3回 | (98年3月25日)「ステージコーチ」(ロスアラモス) |

| 第4回 | (98年9月26日)「バグパイプ」(リバモア) |

| 第5回 | (98年12月11日)「シマロン」(ロスアラモス) |

| 第6回 | (99年2月9日)「クラリネット」(リバモア) |

| 第7回 | (99年9月30日)「オーボエⅠ」(リバモア) |

| 第8回 | (99年11月9日)「オーボエⅡ」(リバモア) |

| 第9回 | (00年2月3日)「オーボエⅢ」(リバモア) |

| 第10回 | (00年3月22日)「サラブレッド」(ロスアラモス) |

| 第11回 | (00年4月6日)「オーボエ4」(リバモア) |

| 第12回 | (00年8月18日)「オーボエ5」(リバモア) |

| 第13回 | (00年12月14日)「オーボエ6」(リバモア) |

| 第14回 | (01年9月26日)「オーボエ8」(リバモア)※ |

| 第15回 | (01年12月13日)「オーボエ7」(リバモア) |

| 第16回 | (02年2月14日)「ビト」(ロスアラモス、米英共同実験) |

| 第17回 | (02年6月7日)「オーボエ9」(リバモア) |

| 第18回 | (02年8月29日)「マリオ」(ロスアラモス) |

| 第19回 | (02年9月26日)「ロッコ」(ロスアラモス) |

| 第20回 | (03年9月19日)「ピアノ」(リバモア) |

| 第21回 | (04年5月25日)「アーマンド」(ロスアラモス) |

| 第22回 | (06年2月23日)「クラカタウ」(ロスアラモス、米英共同実験) |

| 第23回 | (06年8月30日)「ユニコーン」(ロスアラモス) |

| 第24回 | (10年9月15日)「バッカス」(ロスアラモス) |

| 第25回 | (10年12月1日)「バローロA」(ロスアラモス) |

| 第26回 | (11年2月2日)「 バローロB」(ロスアラモス) |

※オーボエ8とオーボエ7は逆の順序で実施された。

( )はそれぞれの実験を担当した国立研究所の名前。

出典:ピースデポの資料にRECNAが追加した。

2012年10月1日より、全学モジュール「核兵器のない世界を目指して」が開講されます。

平成24年度後期(モジュールⅠ)では、RECNA教員が以下の3科目を担当します。

「国際社会と平和」

授業担当教員:広瀬 訓(RECNA副センター長)

曜日・校時:火曜日・2校時(10:30~12:00)

「被ばくと社会」

授業担当教員:三根眞理子(RECNA教授)

曜日・校時:月曜日・2校時(10:30~12:00)

「核兵器とは何か」

授業担当教員:中村桂子(RECNA准教授)

曜日・校時:火曜日・1校時(8:50~10:20)

長崎発の核軍縮に関する英文ニュース「Dispatches from Nagasaki」の第2号を掲載しました。(日本語対訳付)

>>詳しくはこちら

「レクナの目」に、梅林センター長による論考「人道原理とオバマ大統領の核兵器削減とはいかなる関係にあるか?」をアップしました。

>>詳しくはこちら

長崎発の核軍縮に関する英文ニュース「Dispatches from Nagasaki」の第1号が出ました(日本語対訳付)

>>詳しくはこちら

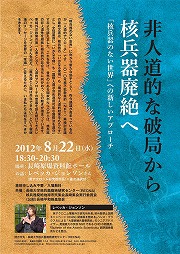

「非人道的な破局から核兵器廃絶へ「核兵器のない世界」への新しいアプローチ」

| 日時: | 2012年8月22日(木) 18:30-20:30 |

| 場所: | 長崎原爆資料館ホール |

| お話: | レベッカ・ジョンソンさん (英アクロニム研究所所長) |

| 共催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) 核兵器廃絶地球市民集会長崎実行委員会 (公財)長崎平和推進協会 |

|

|

| 冒頭で挨拶をする朝長核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員会委員長 | 講演するレベッカ・ジョンソンさん |

「核兵器のない世界」に向かう新たな地平として、昨今議論が高まっているのが「人道的アプローチ」です。今年8月9日の長崎平和宣言でも言及されたように、世界の心ある国家やNGOからは、核兵器の非人道性を根拠に核兵器の非合法化に向かおう、との動きが強まっています。

軍縮外交政策の第一人者として人道的アプローチの意義を訴え続けてきたレベッカ・ジョンソンさんを迎え、<核兵器と人類は共存できない>という被爆地のメッセージを世界の『常識』に変えるために、会場に集まった約80名の市民のみなさまと共に、いま私たちは何をすべきかを考えました。

チラシ![]() 398KB

398KB

「CTBT機関トート事務局長、長大生と語る—私たちにできることは?—」

| 日時: | 2012年8月10日(金) 午後4時~6時 |

| 場所: | 長崎大学 医学部 良順会館 |

| 主催: | 長崎大学、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

| 後援: | 長崎県、長崎市 |

| 企画・運営: | RECNA学生サポーターズ |

|

|

|

| 集会冒頭で挨拶をする片峰学長 | 講演をするトート事務局長 | グループディスカッションの様子 |

|

|

| グループディスカッションに参加するトート事務局長 | RECNA学生サポーターズ |

長崎原爆忌の翌8月10日、包括的核実験禁止条約(CTBT)機関準備委員会のティボル・トート事務局長をゲストに迎え、対話集会「CTBT機関トート事務局長、長大生と語る―私たちにできることは?―」を開催いたしました。

CTBTは、核兵器廃絶に向かう重要なステップの一つです。しかし、条約成立から16年が経過した今も、発効要件国である44か国すべての批准が済んでおらず条約は発効していません。一方、その準備作業を担っているCTBT機関(ウィーン)は、発効とともにCTBTの要である検証体制が機能するように、地震波、水中音波、放射性物質等の監視観測を通じて、核実験が行われていないかを24時間365日チェックする国際監視網の整備を世界中で進めています。また、CTBT機関は、こうした取り組みについて広く専門家、一般に普及させる教育活動にも力を入れています。このように、CTBT機関の活動には、工学、環境、水産、医学、教育といった長崎大学の学生が日々学んでいる様々な分野が関係しているのです。

こうした背景から、今回の対話集会では、長大生を中心とした10数名の「RECNA学生サポーターズ」が企画運営を担い、約2か月にわたり周到な準備を重ねてきました。サポーターズの学生がファシリテーターを務めるグループ・ディスカッションなども学生のアイデアから実現していったものです。

当日の会場には多くの若者の姿が見られました。参加者総数は120名。内訳としては、RECNA学生サポーターが14名(高校生2名含む)、サポーター以外の長大生が11名、他大学生が27名、高校生1名、一般参加が52名。東京大学、明治学院大学、明治大学、京都大学、文教大学など、長崎以外の大学からも多数参加があったことも特徴の一つです。

なお、対話集会に先立ち、トート事務局長は、同行の香川美治事務局長特別補佐官、キルステン・グレゴリッチ・ハンセン報道官とともに、長崎大学の片峰茂学長に表敬訪問しました。また、長崎の証言の会の森口貢事務局長ほか、4名の被爆者の方々とも面談を行いました。

ポスター![]() 869KB

869KB

6月末、ワシントンで、2010年NPT再検討会議で核兵器保有5カ国(P5)に課せられた義務の履行をフォローする第2回目のP5会議が開催されました。その共同声明を全訳し掲載しました。

>>詳しくはこちら

「核兵器廃絶研究センター開設記念シンポジウム」を発行しました。

>>詳しくはこちら