2021年度版『世界の核弾頭データ』及び『世界の核物質データ』の解説しおりを公開しました。以下のサムネイル画像をクリックしてご覧ください。

2021年度版『世界の核弾頭データ』解説しおり

|

|

★ ポスターの元となったデータは「世界の核弾頭一覧」からご覧いただけます。

★ 前年度以前の版は こちら からご覧いただけます。

2021年度版『世界の核物質データ』解説しおり

|

|

★ ポスターの元となったデータは次からご覧いただけます。

・高濃縮ウラン: 保有量一覧 保有マップ

・分離プルトニウム: 保有量一覧 保有マップ

★ 前年度以前の版は こちら からご覧いただけます。

|

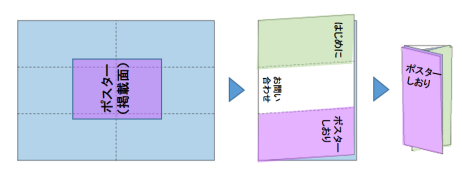

リーフレットの作成方法

リーフレット作成用PDFをA3用紙に両面印刷し、二つに折った後、三つ折りにします。

|