本ペーパーは、2020年8月にノーチラス研究所及び安全保障と技術研究所(IST)が共催したワークショップのために用意された論文を、ノーチラス研究所の了解を得て特別に転載したもので、国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

南北朝鮮間の「ホットライン」:限界と将来への課題

Chung-in Moon

(要旨)

1971年9月22日、板門店において南北朝鮮間に初めて「ホットライン」が設置された。1945年8月26日、占領より解放された直後、ソウル市と海州(ヘジュ)市の電話回線が旧ソ連によって断絶されて以来、26年後のことであった。1971年当時、南北朝鮮は韓国の「自由の家」と北朝鮮の「板門閣」の間に、2つの電話回線が設置されていた。これは、韓国赤十字社総裁のチェ・ドソンが提案した南北赤十字会談の結果、両者で情報共有のために必要だと合意されて、同年9月20日に設置されたものであった。それ以来、この電話回線は南北朝鮮の定期的な通信手段として重要な役割を果たし、特に1992年2月に発効した「南北親善合意枠組み(Framework Agreement)」第7条に基づく主要な連絡手段として活用された 。

金大中政権が発足して、それまで対立して敵対関係にあった南北朝鮮関係は、和解と協力の関係へと変わった。その結果、両国間にいくつもの「直通電話(ホットライン)」が設置された。まず、1997年国際民間航空機関(ICAO)合意に基づき、仁川(インチョン)国際空港と順安(スアン)平壌国際空港の管制塔間に直通電話が設置され、2000年には、韓国の国家情報院(NIS)と北朝鮮の統一前線省との間にもホットラインが設置された。さらに、2002、03年には軍事部門、2005年に管海官庁間、2013年に開城(カイソン)工業地区南北合同委員会間、そして2018年には南北連絡事務所と南北両首脳間にもホットラインが設置されるまでに至った。南北朝鮮は、特別な情勢下にない限り、定期的にこれらのホットラインの点検を行ってきた。

このように、南北間のホットラインは、1971年以来、南北関係や国際情勢の変化に伴い、断絶と回復の歴史を繰り返してきた。しかし、両国間の関係改善と多方面にわたる協力活動の拡大に、これらのホットラインは有効に活用されてきた。その効果は、南北対話の促進はもちろんのこと、偶発的な軍事衝突の回避、情報共有、人道的支援に関する対話など、多方面にわたっているのである。

著者紹介: 文 正仁(Moon Chung-in)教授は延世大学政治学科名誉教授。現在、韓国文大統領外交・国家安全保障特別顧問を兼務。アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーズネットワーク(APLN)共同議長。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)では、被爆75年、そして核不拡散条約(NPT)発効50年の節目の年を迎えるにあたり、米NGOノーチラス研究所(Nautilus Institute)、韓国NGOアジア太平洋核軍縮・不拡散リーダーシップ・ネットワーク(APLN)との共催で、オンラインによるシナリオ・プラニング「ナガサキ・核とパンデミック・シナリオプロセス」を10月31日(土)~11月1日(日)に第1ラウンド、11月14日(土)~11月15日(日)に第2ラウンドの2回に分けて行いました。

この度、Final Report: PANDEMIC FUTURES and NUCLEAR WEAPON RISKS(英文)が完成、ウエブにて公開いたしましたので、お知らせいたします。なお、日本語翻訳版は、1月後半に発表予定です。

Final Report: PANDEMIC FUTURES and NUCLEAR WEAPON RISKS は、以下のウェブページに掲載されています。

RECNA: https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/75th_scenario_project-e

Nautilus Institute: https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/pandemic-futures-and-nuclear-weapon-risks/

APLN: http://www.apln.network/project/project_view/Pandemic-Nuclear_Nexus_Scenarios_Project

このワーキングペーパーは、「被爆75年記念事業 ナガサキ・核とパンデミック・シナリオプロセス」のために執筆されたもので、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

希望が国際法に:アジア太平洋地域における核兵器禁止条約

Richard Tanter

(要旨)

核兵器禁止条約(TPNW)は2021年1月に発効することになったが、国際的な制度化や核兵器の正当性や有効性に対して意図しているような影響力を持つには、まだまだ遠い道のりである。アジア太平洋地域では、TPNWを国際的な体制として根付かせるためにTPNWに関する対話を進めていくうえで、数々の課題に直面している。地域における対話が有効に働くかどうかは以下のような問題により影響を受けるだろう。

キーワード: 核兵器、核戦力、核戦争シナリオ

著者紹介: リチャード・タンタ―博士は、ノーチラス研究所の上級研究員であり、メルボルン大学にて国際関係論で教鞭をとっている。また、博士は核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)のオーストラリア理事会の前理事長を務めた。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

動画公開のお知らせ

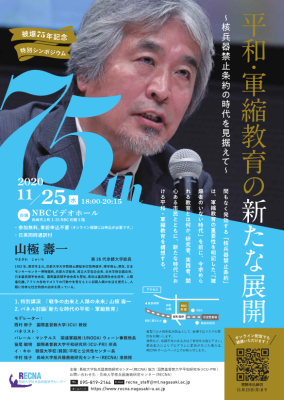

この度、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)主催による被爆75年記念特別シンポジウム「平和・軍縮教育の新たな展開~核兵器禁止条約の時代を見据えて」(11月25日)について、動画を公開いたしましたのでお知らせします。

11月25日当日のライブ配信につきましては、冒頭の配信開始が遅れましたことに加え、日本語の音声が20分ほどにわたって配信されないというトラブルにより、ご不便をおかけいたしましたことを改めてお詫びいたします。

次から視聴いただけますので、是非ご覧ください。

RECNAセンター長 吉田文彦

|

|

被爆75年記念特別シンポジウム

「平和・軍縮教育の新たな展開~核兵器禁止条約の時代を見据えて」

| 日時: | 2020年11月25日 (水) 18:00~20:30 |

| 会場: | NBCビデオホール(NBC別館 3階) |

「戦争の由来と人類の未来」

「新たな時代の平和・軍縮教育」

笹尾 敏明* 国際基督教大学平和研究所(ICU-PRI) 所長

イ・キホ* 韓信大学校(韓国)平和と公共性センター長

中村 桂子 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) 准教授

| 主催: | 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) |

| 協力: | 国際基督教大学平和研究所(ICU-PRI) |

このワーキングペーパーは、「被爆75年記念事業 ナガサキ・核とパンデミック・シナリオプロセス」のために執筆されたもので、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

米国のパンデミック対応と大規模核戦争

Lynn Eden

(要旨)

本論文は、米国に焦点をあて、「パンデミック」のように極めてまれに起こる「惨事」を把握、防止、準備して、その害を緩和させるか、という計画立案と、大規模な「核戦争」に勝ち残るための計画立案が、いかに異なるかについて検討したものである。パンデミックへの対策を準備し、暗にその実行を示唆することは意味があるといえる。しかし、核戦争計画は、その計画が実行されないときにのみ、意味があるといえるのだ。

この両方の計画において、多くの犠牲者が予想される。しかし、その規模はけた違いとなる。防止策や緩和策、という言葉は共通であっても、パンデミックの可能性は我々の知識と社会・政治的行動に大きく依存している。一方、核戦争を戦い、そして「勝ち残る」ための「実行可能な」詳細計画を構築する理由は、敵国に対し、「敵国」が自分たちや同盟国を攻撃しないと脅かすためなのである。パンデミックに対しては、脅かすことにより、攻撃を抑止することはできない。しかし、敵国を壊滅させるとの想定で作られた核戦争計画が敵国の攻撃を抑止できないと、その計画は想像もできない全人類の破滅につながることが確実なのである。

トランプ政権が、パンデミックに対して準備ができていなかったことは不可解である。米国の核戦争計画を構築している人たちが、自分たちが何を計画しているのかを理解して行動していることも不可解である。本論文はこの両方を検討している。

キーワード: パンデミック、シナリオ、政府組織、米国の核戦争計画、立案者、結果、測定、感情の排除、ユーモア

著者紹介: リン・エデン博士は、米ミシガン大学で社会学博士号を取得、現在は米スタンフォード大学名誉研究員。主な研究分野は、社会学、歴史学、政治学の接点についての研究である。過去、ほとんどの研究歴は、スタンフォード大学フリーマン・スポルギ国際研究所国際安全保障と協力研究センター(CISAC)で過ごしてきた。CISACでは長い間副センター長を勤めた。その前には、カーネギーメロン大学の歴史学科で教鞭をとっていた。主に、狭いコミュニティの人々がどのように計画・行動し、他の人々に害を与えるかについて多くの論文を執筆してきた。最初の著作は「ウォータータウンにおける危機」で、全米図書賞の最終候補に選出されている。また、KKK(Ku Klux Klan)による、ミシシッピー州シュヴェルナー、チェイニー、グッドマン公民権運動殺人事件についても論文を執筆している。ほとんどの著作は、米国政治、核軍備管理、そして米国の外交・軍事政策に係るものである。「全世界が攻撃対象:組織、知識、核兵器のもたらす壊滅」は、科学技術に関する研究図書として、2004年のロバート・K・マートン最優秀作品賞を受賞している。歴史資料と個別インタビューをもとに、エデン氏は現在、核戦争に勝ち残るために、いかに倫理観の高い米国軍人が核戦争の運用計画を修正し、構築していくかについて、組織の日常作業や抑止論、冗談やユーモアを交えて執筆中である。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

オンライン配信の不具合に関するお詫び

このたびは、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)主催による被爆75年記念特別シンポジウム「平和・軍縮教育の新たな展開~核兵器禁止条約の時代を見据えて」(11月25日)にご参加いただき誠にありがとうございました。

今回のZoom配信につきましては、冒頭の配信開始が遅れましたことに加え、日本語の音声が20分ほどにわたって配信されないというトラブルが発生いたしました。原因については現在調査をしているところですが、ご不便をおかけし大変心苦しく感じております。主催者を代表して深くお詫びいたします。

RECNAセンター長 吉田文彦

【被爆75年記念特別シンポジウム】平和・軍縮教育の新たな展開~核兵器禁止条約の時代を見据えて(11月25日)開催のお知らせ

間もなく発効する「核兵器禁止条約」は、軍縮教育の重要性を明記しました。「被爆者のいない時代」を前に、今求められる教育とは何か。研究者、実践者、関心ある市民とともに、新たな時代における平和・軍縮教育を構想します。

間もなく発効する「核兵器禁止条約」は、軍縮教育の重要性を明記しました。「被爆者のいない時代」を前に、今求められる教育とは何か。研究者、実践者、関心ある市民とともに、新たな時代における平和・軍縮教育を構想します。

「戦争の由来と人類の未来」

「新たな時代の平和・軍縮教育」

笹尾 敏明* 国際基督教大学平和研究所(ICU-PRI) 所長

イ・キホ* 韓信大学校(韓国)平和と公共性センター長

中村 桂子 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) 准教授

本シンポジウムでは、会場においでいただけない方々のために、ビデオ会議ツール「Zoom」を使って、オンラインによるライブ配信も行います。

事前登録は こちら からお願いします。〔 締め切り: 11月23日(月)〕

オンラインによるライブ配信を視聴するためのURLは後日お送りしますので、届いていない場合は、お問い合せ先(Email: recna_staff@ml.nagasaki-u.ac.jp)へご連絡ください。

このワーキングペーパーは、「被爆75年記念事業 ナガサキ・核とパンデミック・シナリオプロセス」のために執筆されたもので、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

核兵器近代化計画の評価

Petr Topychkanov

(要旨)

本論文は、最近核保有国で下された、軍事計画における核兵器の役割を増加させる決定について評価したものである。その決定は、安全保障戦略においてより顕著になった核兵器の存在を反映したものである。これは、冷戦直後、核兵器の役割を相対的に縮小させようとした動きに逆行するものである。核保有国の政治・軍事指導者たちは、核兵器の役割を核兵器の攻撃に対してのみに限定する「唯一の目的」という考え方から離れようとしているのだ。その代わりに、通常兵器による攻撃、さらにはサイバー攻撃に対しても核兵器の役割を強調し始めた。これは核兵器使用の「敷居」を下げることであり、その動きは核軍備管理の停滞の動きと連動している。同時に、ロシアと米国・北大西洋条約機構(NATO)、さらには米国と中国の不信感も増加している。

キーワード: 核兵器、核理論、先制不使用、核抑止、核兵器近代化、軍備管理

著者紹介: P. トピチュカノフ博士は、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の核軍縮・軍備管理と核不拡散プログラムの上席研究員。主に、核不拡散、核軍縮、軍備管理、先端技術が核戦略安定性にもたらす影響などについて研究。2018年にSIPRIに参加するまでは、ロシア科学アカデミーの世界経済国際関係に関するプリマコフ国家研究所の国際安全保障センター上席研究員を務めた。2006年から17年までは、カーネギーモスクワセンターの核不拡散プログラム・フェロー。モスクワ国立大学アジア・アフリカ研究所で2009年に歴史博士号取得。最新論文には「AIがもたらす戦略的安定性と核リスクへの影響:南アジアの視点から」(SIPRI, 2020、共編著)がある。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

このワーキングペーパーは、「被爆75年記念事業 ナガサキ・核とパンデミック・シナリオプロセス」のために執筆されたもので、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

COVIDワクチンへの公平なアクセス:研究と生産能力における協力が不可欠

David G Legge and Sun Kim

(要旨)

COVID-19パンデミックは、家族やコミュニティを破壊し、社会・経済活動を混乱させた。世界全体で100万人以上の方が亡くなり、多くの人が苦しんでいる。SARS-2コロナウィルスに対して効力があり安価なワクチンが入手できれば、パンデミックがもたらした混乱から早期に脱することができる。

パンデミック初期から、世界保健機関(WHO)事務局長は、地球規模で対応するには「連帯」が不可欠だと強調していた。当初は、ウィルスのゲノム配列情報の公表や、核酸試験の手順などで「連帯」が示されていた。しかし、ワクチン開発や製造を加速させるために技術を共有しようという提案は、薬品業界や政府には受け入れられなかった。WHOが提案した「連帯したワクチン治験」は、ワクチンの効力、安全性、価格に有効な比較情報をもたらすはずだったが、薬品業界によりボイコットされた。

3月末になると、COVID対応の地球規模協力にむけての交渉は、WHOからG20諸国がスポンサーとなった「COVIDツールアクセラレーターへのアクセス(ACT-A)」に移った。これは、診断・治療法・ワクチン開発・生産及び平等なアクセスを促進する地球規模の政府と民間の協力イニシャティブである。ACT-Aの「ワクチン部門」では、複数の選ばれたワクチン候補について、前もって参加国が共同購入契約を行う「コーバックス(Covax)・ファシリティー」が形成された。「Covax」はさらに、低所得諸国への供給を促進する募金活動も行うよう企画されていた。また、参加国において、優先順位の高い人たち(最大20%)にワクチンが配布されることも計画され、その後に、オープンな市場において、二国間取引を行うことになっていた。

しかし、7月になると、特に米国・英国・EUによる「二国間購入契約」が大量に進み、初期の有効なワクチンがそれらの国の在庫に回ることが明らかになった。これは、Covaxの募金活動を無駄にする動きであった。

この「ワクチン・ナショナリズム」は、技術の共有化を拒否し、Covaxの資金不足・供給不足をもたらし、ワクチンへのアクセスを不公平なものへと変えてしまった。特に1年目への影響が大きかった。

医療への公正なアクセスについては、過去20年間真剣に検討がなされてきた。さらに、多国籍薬品企業のビジネスモデルの分析や、普遍的な医療保険制度UHCへの需要が高まっていることなどから、私たちは「COVID-19におけるより公平なワクチン配布のための政策プラットフォーム」を提案した。その重要な要素は以下のようなものである。

・Covaxにおける譲歩的部分への全面的資金供与

・低・中所得諸国(L&MICs)においては、地元での生産を急速に拡大する

・知的所有権や技術ノウハウの共有化を義務付けるTRIPS合意(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)における「放棄条項」を即座に適用することで、ワクチン開発と製造に必要な知的所有権やノウハウへのアクセスを確保する

・ワクチン開発と生産における重要な部分の完全な透明性を確保する

・深刻な負債を抱えている低・中所得諸国の返済を一時停止する

今後のパンデミックに対応するためにも、より公平で有効な対応策を実施する政策イニシャティブが今こそ必要である。その重要な項目とは:

・低・中所得諸国における公的部門の革新と生産能力の拡大

・バイオ医薬品技術移転と国の能力育成に関する地域・多国間の合意

・将来のパンデミック危機への対応できるような技術共有に関するTRIPS合意の改革

・パンデミック危機に際して、WHOに技術共有化や治験効果の比較(「連帯した治験」)を義務付ける権限の供与とそれを可能にする国際規制IHRの改革

・薬品の研究開発活動と薬品研究開発に関する国際条約交渉の分離を促進

このプラットフォームの実行と進展のために重要な事項は:

・TRIPS合意の柔軟性を最大限活用できるよう、また研究開発のための公的資金(許認可の公開)や民間薬品企業の研究開発資金の透明性を確保するために、各国での法制度等の改革

・低・中所得諸国の意見を反映できるよう、国連やWHOといった国際機関における議論の場を確保すること、その結果制度改革へのリーダーシップが示されること。

・普遍的な(単一支払者)健康保険(UHC)へのコミュニティ運動を進め、安価で効果のある治療薬とワクチンへの平等なアクセスを保証すること

キーワード: COVID-19、COVIDツールアクセラレーターへのアクセス(ACT-A)、コーバックス(Covax)、ワクチン、ワクチン開発、ワクチン生産、公平性、アクセス、TRIPS合意、許認可の義務付け、連帯治験、普遍的な保険制度(UHC)、製薬業界、Covid テクノロジーアクセスプール(C-TAP)

著者紹介:

デビッド・レゲー博士(医学)は、豪州ラ・トローブ大学名誉研究員で、公衆衛生、保健政策、グローバルヘルスの分野で研究・教育に長年従事してきた。国際市民団体「ピープルズ・ヘルス・(People’s Health Movement : PHM)」(www.phmovement.org)にて、2000年の設立以来、積極的に活動に参加してきた。その中には、世界保健機関(WHO)ウオッチプロジェクトも含まれる。

スン・キム博士は、韓国の市民保健研究所(People’s Health Institute)保健政策研究センターのセンター長。健康管理や健康面での脆弱性、薬品製造、薬品へのアクセス等について、政治経済的な視点からの研究に長年従事してきた。PHMの東南アジア・太平洋地域コーディネーターを2019年から務める。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。

このワーキングペーパーは、「被爆75年記念事業 ナガサキ・核とパンデミック・シナリオプロセス」のために執筆されたもので、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。

パンデミックへの初動対応における市の役割:COVID-19に対応したソウル市の事例

Changwoo Shon

(要旨)

この研究は、COVID-19を取り巻く国際情勢が変化する中で、ソウルにおけるCOVID-19への対応事例を評価することで、都市政府の役割について検討することを目的としたものである。この論文は4部に分かれる。最初に、COVID-19に対して、2020年1月から8月までのソウル市の対応を述べる。第2に、COVID-19による国際情勢の変化に呼応した「多国間主義同盟(Alliance for Multilateralism)」と都市間協力の背景について述べる。第3に、パンデミックに対するソウル政府の対応について、次の4つの視点から評価する;1)社会的距離、2)接触追跡機能の改善、3)検査の拡大普及、4)早期準備態勢。最後に、パンデミック危機を乗り切るために、ソウル市が海外の都市とどのような国際協力を実施したかの評価を行う。さらに、「健康都市ネットワーク」を駆使して、25の自律的地域がどのように政策を共有したかも評価する。

キーワード: COVID-19、パンデミック危機、市の対応、都市間のネットワーク、市の役割

著者紹介: チャングー・ション博士は、ソウル国立大で保健科学博士を取得。現在はソウル研究所所属。主な研究分野は、都市衛生、健康都市、コミュニティ保健。現在、ポストコロナ時代における新しい感染症管理システムの構築や課題設定に取り組んでいる。この度、学術誌「韓国における病院管理」にCOVID-19に対するソウル病院の対応と公営病院にとっての意義」、「保健教育とその促進に関する韓国学会誌」に「ソウルにおけるCOVID-19パンデミックの経験と健康都市の将来」と題する論文を発表している。韓国カソリック大学の非常勤講師を勤めると同時に、韓国保健コミュニケーション協会の研究部長、韓国健康都市パートナーシップの研究部長、韓国政府内務省災害安全管理プロジェクト評価委員会の委員も務める。

英語版のみとなりますが、全文(PDF)は こちら からご覧いただけます。