2022年10月3日

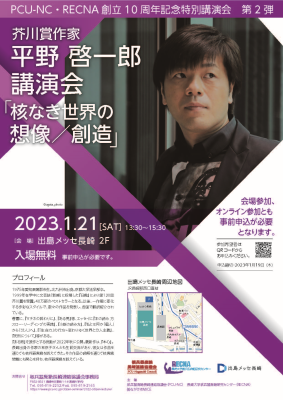

PCU-NC・RECNA創立10周年記念特別講演会「核なき世界への新たな挑戦-長崎からの発信-」10月29日(土)開催のお知らせ [ENG]

*YouTubeに講演動画を公開しました*

こちらからご覧ください。

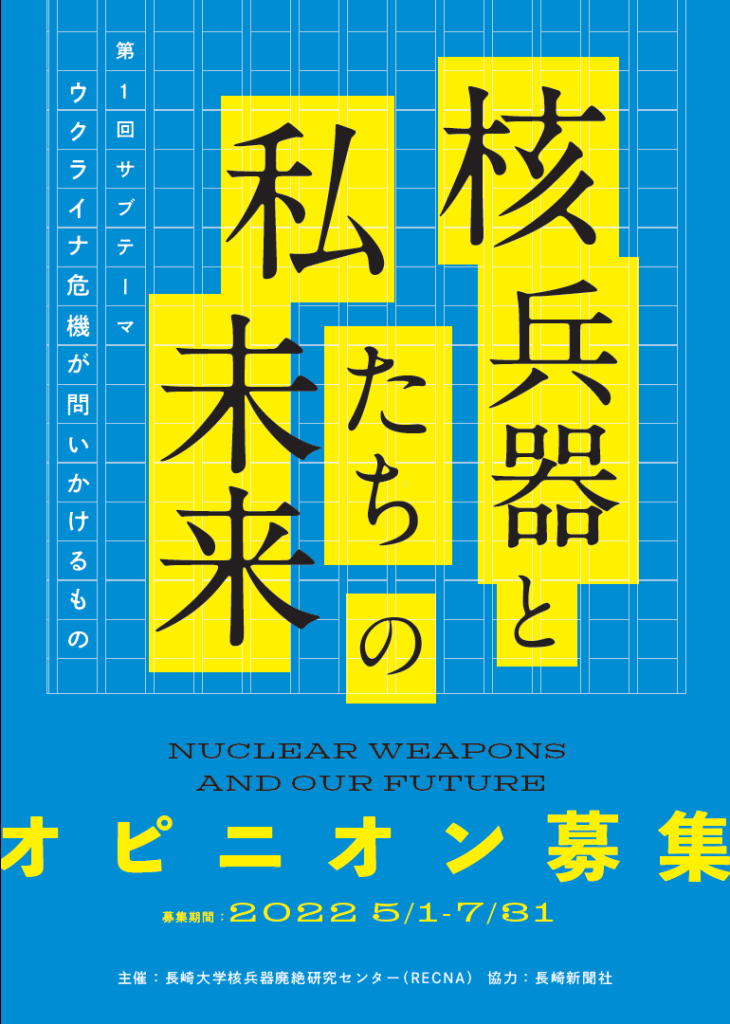

ロシアのウクライナ軍事侵攻による核リスクの高まりは、世界の分断と亀裂を一層深めている。世界が向かうのは、核抑止強化に進む道か、あるいは核軍縮と廃絶に進む道か。

ロシアのウクライナ軍事侵攻による核リスクの高まりは、世界の分断と亀裂を一層深めている。世界が向かうのは、核抑止強化に進む道か、あるいは核軍縮と廃絶に進む道か。

本講演会では、核兵器禁止条約の採択に貢献した駐日ジャマイカ大使のショーナ-ケイ・リチャーズ氏、さらには広島、長崎の専門家らとともに、核をめぐる世界の現状と課題、そして被爆地の果たすべき役割について考えます。

日時: 2022年10月29日(土) 13:30~16:00(開場 13:00)

会場: 長崎原爆資料館ホール + オンライン・ライブ配信

※ 同時通訳付、入場無料、事前申込み不要

※ オンライン・ライブ参加は要申込み

※ リチャーズ駐日ジャマイカ大使の長崎訪問スケジュールは

こちら(記者会見資料)

プ ロ グ ラ ム

開会あいさつ: 河 野 茂 (長崎大学学長)

あいさつ : 大 石 賢 吾 (長崎県知事)、 田 上 富 久 (長崎市長)

第1部 基調講演

「長崎の新たな市民外交に向けて」

講師: ショーナ-ケイ・リチャーズ (駐日ジャマイカ大使)

プロフィール:

米国、南アフリカ、国連代表部での勤務、二国間関係局長等を歴任し、2020年10月から駐日特命全権大使を務める。国連軍縮委員会副議長、武器貿易条約交渉ファシリテーターを歴任するなど国際安全保障・軍縮の分野で多くの経験を有し、核兵器禁止条約の採択に至る交渉プロセスにおいても中心的な役割を担った。

第2部 パネルディスカッション

「核なき世界に向けた長崎の役割」

パネリスト:

朝長 万左男 (核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員長)

宮 崎 園 子 (広島在住ジャーナリスト)

中 村 楓 (ナガサキ・ユース代表団第8・9期生)

ショーナ-ケイ・リチャーズ

モデレーター:

中 村 桂 子 (RECNA准教授)

閉会あいさつ: 調 漸(PCU-NC会長、長崎大学特命教授)

総 合 司 会: 前 田 真 里 (Peace by Peace NAGASAKI代表)

本講演会では、会場においでいただけない方々のために、ビデオ会議ツール「Zoom」を使って、オンラインによるライブ配信も行います。

★ Zoomでの視聴には事前登録が必要です。(お申込み期間は終了いたしました。)

オンラインによるライブ配信を視聴するためのURLは後日お送りしますので、届いていない場合は、お問い合せ先(Email: pcu_nc@ml.nagasaki-u.ac.jp)へご連絡ください。

主 催: 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

お問合せ: 核兵器廃絶長崎連絡協議会(PCU-NC)

TEL: 095-819-2252

Email: pcu_nc@ml.nagasaki-u.ac.jp

ホームページ https://www.pcu-nc.jp/