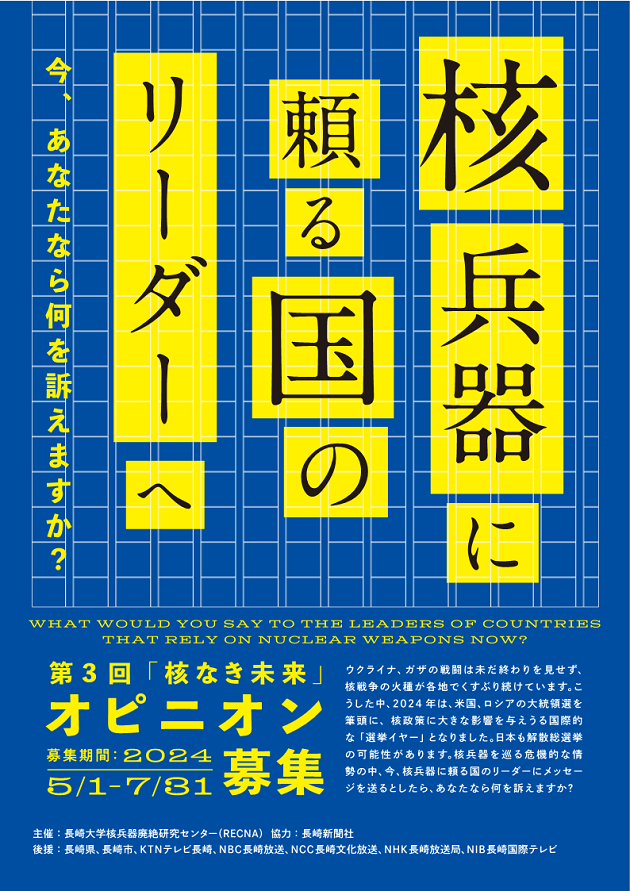

第3回「核なき未来」オピニオン募集! [ENG]

「核兵器に頼る国のリーダーへ ―今、あなたなら何を訴えますか?―」

ウクライナ、ガザの戦闘は未だ終わりを見せず、核戦争の火種が各地でくすぶり続けています。こうした中、2024年は、米国、ロシアの大統領選を筆頭に、核政策に大きな影響を与えうる国際的な「選挙イヤー」となりました。日本も解散総選挙の可能性があります。

核兵器を巡る危機的な情勢の中、今、核兵器に頼る国のリーダーにメッセージを送るとしたら、あなたなら何を訴えますか?核兵器保有国(※1)あるいは「核の傘」の下の国(※2)のリーダー(一人でも、複数でもかまいません)に宛てたメッセージを書いてみてください。

「U-20」(16歳以上20歳未満)、「U-30」(20歳以上30歳未満) の2つの部で、「核なき未来」に関するオピニオンを募集します。2024年のテーマは「核兵器に頼る国のリーダーへ ―今、あなたなら何を訴えますか?―」です。

最優秀賞と優秀賞を各部1名ずつに授与します。最優秀賞受賞者は長崎での授賞式(2024年9月21日(土))に招待します。また、最優秀受賞オピニオンは長崎新聞に掲載されます。

※1:ロシア、米国、中国、フランス、英国、パキスタン、インド、イスラエル、北朝鮮

※2:日本、韓国、オーストラリア、NATO非核兵器国(ベルギー、カナダ、デンマーク、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、トルコ、ギリシャ、ドイツ、スペイン、ポーランド、チェコ、ハンガリー、エストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、フィンランド、スウェーデン)、ベラルーシ(ウクライナ侵攻後、ロシアは核兵器を配備したベラルーシにも核の傘を供与していると述べています。したがって、今回はベラルーシも対象国とします。)

| 【応募について】 | |

|---|---|

| ■ | 資 格: |

|

① U-20の部(16歳以上20歳未満) ② U-30の部(20歳以上30歳未満) (2024年7月31日時点の年齢) 居住地・国籍は問いません。 |

|

| ■ | 方 法: |

|

下記の書類をPDF形式で、下記宛先まで一括してE-mailに添付し提出してください。 (1)応募申請書 1部 [様式]※ダウンロード用 (2)オピニオン 1部 |

|

|

※日本語又は英語。日本語2000文字程度、英語1000ワード程度。

| |

|

※オリジナル・未発表に限る。

| |

|

※「核兵器保有国」あるいは「核の傘」の下の国のリーダー(一人でも、複数でも可)に宛てたメッセージの形式をとること。どのリーダーに宛てたメッセージであるかをタイトル、あるいは文中で明確にすること。

| |

|

※授業の一環などで、学年、クラスでまとめて応募する場合は、学校側で推薦作品を少数に絞って応募すること。

|

|

| ■ | 応募期間: |

| 2024年5月1日~7月31日(必着) | |

| ■ | 提 出 先: |

| opinion@ml.nagasaki-u.ac.jp | |

|

※提出後1週間しても受領のお知らせが届かない場合は、下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。【お問い合わせ先】のメールアドレスでは応募は受け付けませんのでご注意ください。

|

| 【賞品・副賞】 | |

|---|---|

| ■ | U-20の部: |

|

・最優秀賞 1名: 記念盾、副賞賞金3万円、長崎での授賞式に招待(国内受賞者のみ)

|

|

|

・優秀賞1名: 記念盾、副賞賞金1万円

|

|

| ■ | U-30の部: |

|

・最優秀賞 1名: 記念盾、副賞賞金5万円、長崎での授賞式に招待(国内受賞者のみ)

|

|

|

・優秀賞1名: 記念盾、副賞賞金3万円

|

| 【選考と発表】 | |

|---|---|

| ■ | 選 考: |

| 審査委員会による厳正なる審査の上、最優秀賞2名、優秀賞2名を選定します。 | |

| ■ | 審査委員会: |

|

青来 有一(芥川賞作家)審査委員長

| |

|

グレゴリー・カラーキー(RECNA外国人客員研究員)英文審査小委員会委員長

| |

|

山田 貴己(長崎新聞社取締役編集局長、RECNA客員教授)副委員長

| |

|

中村 桂子(RECNA准教授)副委員長

| |

|

鈴木 達治郎(RECNA教授)

| |

|

中村 涼香(KNOW NUKES TOKYO共同代表)

| |

|

畠山 澄子(ピースボート共同代表)

| |

|

村上 文音(ナガサキ・ユース代表団9期生)

|

|

| ■ | 審査基準: |

|

以下の項目で審査を行います。 ①論理が明確で矛盾がないこと、②事実に基づくこと、③独創性があること、④表現力があること |

|

| ■ | 発表・授賞式: |

|

2024年9月21日(土)13:00~14:00 於:長崎大学 最優秀オピニオンは後日、長崎新聞に全文を掲載します。最優秀賞・優秀賞を含め受賞作品はRECNAウェブサイトに公表します。 |

|

|

※応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、受賞作品の二次利用(掲載、出版など)は主催者(RECNA)に帰属します。

|

|

| ■ |

主 催: 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

|

| ■ |

協 力: 長崎新聞社

|

| ■ |

後 援: 長崎県、長崎市、KTNテレビ長崎、NBC長崎放送、NCC長崎文化放送、NHK長崎放送局、NIB長崎国際テレビ

|

|

※本事業は長崎大学核兵器廃絶研究センター寄附金により運営されています。

|

【お問い合わせ先】

長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)

TEL:095-819-2164

E-mail: recna_staff@ml.nagasaki-u.ac.jp

Website: https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/