NPT BLOG 2014

| 第0報 | 2015年再検討会議にチャレンジする、最後の準備委員会(2014年4月27日) |

| 第1報 | 会議を貫いた核兵器の非人道性、マーシャル諸島の発言に拍手(2014年4月28日) |

| 第2報 | 届くか被爆地からの声、核兵器国のみならず「核の傘」にある国の責任も重い(2014年4月29日) |

| 第3報 | 「困難な状況」は非核地帯をあきらめる理由にならない―先例の教訓(2014年4月30日) |

| 第4報 | 今年中の中東会議開催はありうるか?好転した雰囲気(2014年5月1日) |

| 第5報 | 「核兵器がある限りその脅威は消えない」―その認識を共有できるか。(2014年5月2日) |

| 短信1 | 標準様式による報告、内容はまったく不十分 |

| 第6報 | 原子力への援助が「核軍縮」不履行追及を緩める取り引きになってはならない(2014年5月5日) |

| 短信2 | P5が中央アジア非核兵器地帯条約議定書に署名 |

| 第7報 | 停滞する議論の狭間で―どこに突破口を求めるか?(2014年5月6日午前) |

| 第8報 | 議長の勧告案が提出される(2014年5月7日) |

| 短信3 | ウクライナ情勢とNPT |

| 第9報 | 2015年に向けた勧告案、全会一致合意は見送り(2014年5月8日) |

| 第10報 | コップの水は「半分も入っている」か、それとも「半分しか入っていない」か。(2014年5月9日) |

| 短信4 | NGOセッション:非人道性を訴えるさまざまなアクター |

| 短信5 | 米提出の報告と米政府説明責任局(GAO)の報告書 |

短信5 米提出の報告と米政府説明責任局(GAO)の報告書

短信4に引き続いて、短信1「標準様式による報告、内容はまったく不十分」で、米国の報告とファクトシートについて「別の機会に述べたい」と書いたことについて約束を果たしておきたい。

報告義務にしたがって米国の報告書が提出されるとともに、国務省ウェブサイトにファクトシート「米 国の備蓄核兵器の透明性」が提出されたのは会議2日目の4月29日であった。報告書は「1994会計年~2009会計年に8,748個の核兵器を解体」 し、「2009年9月30日以後(つまり2010会計年から)(2013年9月30日までに)1,204個の核弾頭を解体した」と述べ、また、「退役した 核弾頭は運搬プラットフォームから取り除かれ、機能しなくなり、解体待ちとなる」と述べた。そしてファクトシートには会計年毎の数字が公開された。このよ うな、定量的な報告は、弾頭の種類ごとの数字がないという欠点がありつつも、評価されるべきものである。

ところが偶然とはいえ皮肉なことに、翌日の4月30日づけで米政府説明責任局(GAO)が「核兵器:解体能力の目標を明確にするために国家核安全保障管理局(NNSA)の対処が必要」(GAO-14-449) という改善要求の報告書を提出した。それによると、核兵器の解体を行う「NNSAは2009会計年以前に退役したすべての核兵器を2022会計年までに解 体するという能力目標を設定しているが、目標達成の進捗を測定する方法が不明確である」として2つの理由を挙げている。一つは一つ一つの弾頭に退役した日 付の記録が無いため、2009年を境にした追跡ができないこと、もう一つは2009年以前に退役した弾頭でも解体されずに備蓄兵器に復帰させられ、にもか かわらず解体したと数えられているものがあること、としている。

米国のNPT報告が、退役した弾頭は解体待ちになると書いていることは、どうやら、そんなに単純ではなく、復活している兵器があることをGAO報告 は示している。同時にGAO報告は、核兵器の透明性の担保の困難さを浮き彫りにし、数字を追跡している第3者の必要性を強く示している。(梅林宏道)

短信4 NGOセッション:非人道性を訴えるさまざまなアクター

全会議日程が終わり、最終日報を出し終えた後であるが、第2報(4月29日)の冒頭で触れた同日午後のNGOによる意見発表のセッションについて、より詳細を報告しておく。

まずその位置づけであるが、NGOセッションは、準備委員会(あるいは5年毎の再検討会議)の公式プログラムの一環として、NGOが各国政府代表の 前で意見を述べるものである。NPT再検討プロセスにおける関与拡大を求めたNGOの働きかけによって始まり、2000年再検討会議以降、市民社会と各国 政府との重要な接点の一つとして機能してきた。

今年のプログラムは以下の通りであった。

■被爆証言 山田玲子(日本被団協)

■開会の言葉 トーマス・ナッシュ(アーティクル36)

■市民社会パネル

・議長:トーマス・ナッシュ(アーティクル36)

・レイ・アチソン(婦人国際平和自由連盟(WILPF))

・ジョン・ロレッツ(核戦争防止国際医師会議(IPPNW))

・ガカール・ムクアツァノバ(ジェームズ・マーティン不拡散研究センター)

・ピア・デボート(核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN))

■キーパーソン発言

・フォン・ヴァン・デン・ビーセン(国際反核法律家協会(IALANA))

・松井一實(広島市長、平和市長会議会長)

・田上富久(長崎市長、平和市長会議副会長)

・ジェレミー・コルビン(核軍縮・不拡散議員連盟(PNND))

・ノエル・ストット(NAC-NGOグループ)

・エジプト外交評議会(アラブ・フォーラムを代表して)

・アレクサンドラ・フォン・アルセ(核兵器禁止若者ネットワーク(BANg))

■メッセージ・ビデオの上映(※技術的トラブルで実施されず)

セッション全体を貫くNGOのメッセージは、核兵器使用がもたらす「壊滅的な人道的結末」を根拠とした、核兵器の非合法化に向けた具体的行動の訴え である。このメッセージ自体は昨年と同様であったが、今年においては、後述するようにそれがさらに多様なアクターによって表現されていた。また、構成面で の工夫もされていた。今年2月のナヤリット(メキシコ)会議と同じく、被爆証言を冒頭に置き、非人道性を「感性」の面からも強くアピールした。同じナヤ リット会議で上映されたICAN作成のメッセージ・ビデオが最後に流される予定であったが、音声トラブルで見送られた。こうした企画立案や文書起草の作業 は、ICANが中心となりつつも、誰でも参加可能なメーリングリストでの議論を通じて、世界中のNGO関係者が数か月にわたって準備してきたものである。

IALANA副会長のビーセン氏は、マーシャル諸島共和国の代理人として発言を行った。本ブログの第1報で触れたように、同国は9つの核兵器保有国 をNPT第6条下の義務を怠っているとして国際司法裁判所に提訴している。エジプトのモハメド・シェーカー元国連大使ら、新アジェンダ連合(NAC。アイ ルランド、メキシコ、ブラジル、ニュージーランド、エジプト、南アフリカの6か国)のメンバー国出身の専門家で構成する 「NAC-NGOグループ」は、 包括的な核兵器禁止条約への支持を訴えた。また、英国下院議員のコルビン氏は、核兵器依存国が核兵器の役割低減を目指すことが重要であり、国会議員が大き な役割を果たせると主張した。

広島・長崎市長はともに、被爆者の高齢化という現実の一方で若者の活動が活発化している点に触れつつ、非人道性を根拠に核兵器禁止条約へと国際社会 が進むことを強く要求した。長崎市長は核兵器依存国の主張する「ステップ・バイ・ステップ」と禁止条約制定をめざす「包括的」の両アプローチに矛盾はない とし、明確な時間枠を設けた行動計画の実施が必要であると力強いメッセージを発した。

「世界の若者グループ」代表として欧州の若者が発言をしたが、そのスピーチの起草段階には「ナガサキ・ユース代表団」もかかわっていたことを紹介し ておきたい。「我々はゲームを変えなければならない。そのために今よりも良い時期があるだろうか?広島・長崎に原爆が落とされてから来年で70年を迎え る。2015年にはNPT再検討会議も開かれる」という スピーチの箇所は、被爆地の若者の声を世界に伝えたいと起草に参画した「ユース代表団」の提案を受けて盛り込まれたものである。

発言と発言の間には各国政府代表にコメントや質問が促された。現在のNAC調整国であるアイルランドからは、市民社会の訴えに対する支持が示され、 とりわけすべての国家に今年12月に開かれるウィーン会議への参加を求めた長崎市長の呼びかけに呼応する発言がなされた。他方、発言を求めたカナダから は、NGOらが十分に指摘していなかった点として、核保有国の「透明性」強化の必要性を指摘する声があがった。(中村桂子)

第10報 コップの水は「半分も入っている」か、それとも「半分しか入っていない」か。(2014年5月9日)

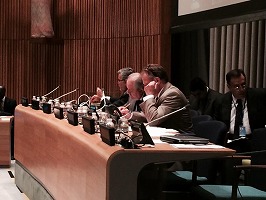

「閉会後、笑顔で参加者と握手するロマン=モレイ議長」(ニューヨーク国連本部、2014年5月9日、RECNA撮影)

2週間にわたった準備委員会も最終日となった。会議のハイライトと言うべき「勧告案」をめぐる攻防に既に基本的な決着がついているためか、開始前の 会議場にはあまり緊張感が感じられない。定刻の10時をしばらく回ってからロマン=モレイ議長が着席し、開始を宣言した。まずは予定通り、事務事項をまと めた「最終報告」が審議され、ほぼ原案通りの形で採択された。

続いて、米国、「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)」(日本)、EU、NAM(インドネシア)、NAC(アイルランド)、アフリカグループ (ナイジェリア)、アラブグループ(イラク)、中国、ロシアなど21の主だった国や国家グループが総括的な発言を行った。なお、正確な掲載時刻は不明であ るが、この時点で国連のウェブには、「作業文書」となった改訂版の勧告がアップされており、各国の発言もそれを踏まえたものとなっていた。作業文書の内容についてはこの報告の後半で触れたい。

「勧告案」採択見送りに対する無念さは口々に出されたものの、ほとんどの国が議長の努力に賛辞を送り、来年の再検討会議の成功に向けた決意や期待を 述べた。最初に発言した米国は、3本柱のバランス論やステップ・バイ・ステップの重要性といった従来の主張を繰り返しつつも、NAMや市民社会との数々の 協議が有益であったと述べ、来年の合意に向けたオバマ政権の積極姿勢をアピールした。また、P5 による中央アジア非核兵器地帯条約議定書への署名を「重要な前進」として強調した(これはロシアの発言でも同様であった)。

比較的穏やかなトーンの発言が続くなかで、「何も祝うことなどない」と厳しい口調で核兵器国批判を展開したのはキューバであった。ステップ・バイ・ ステップは現状維持に過ぎないと述べ、来年の会議が、特定の時間枠をともなう法的拘束力のある措置について具体的成果を生むべきと主張した。メキシコも核 兵器国の「二重基準」を批判するとともに、2015年の成果が2010年と同じであってはならないと述べた。

これらの発言を受けた議長は、合意に至らなかったにせよ、今回の準備委員会の議論が来年への重要な基盤となったことは間違いないと「コップの水は半 分も入っている。半分しか入っていないのではない」とその成果を強調し、各国政府やスタッフの努力をねぎらった。そして午前11時半、閉会を告げる木槌の 音が鳴り響き、会議場は拍手に包まれた。

議長勧告「作業文書」

議長による2015年に向けた勧告「作業文書」は全部で10ページ、勧告部分が正味8ページと比較的短いものである。当初、各国の意見の相違を乗り こえ全会一致を目指すことを優先したが故に、踏み込んだ内容を多く含まないものとなったことは理解できる。しかし、全会一致を断念した後の改訂においても その点は大きくは変わらなかった。これは驚きであり極めて残念なことであった。以下に、本ブログの第0報で述べた今回の注目点について作業文書がどのよう に触れているか、抜粋訳とともに解説したい。

■核兵器の人道的結末について

2f. 核兵器のいかなる使用によっても人類が経験するであろう破滅についてさらなる検討を行うこと。壊滅的な人道的結末に対しては国際的な対応能力が存在しないことを踏まえ、すべての加盟国がいかなる時も、国際人道法を含め、適用可能な国際法を遵守する必要性を再確認すること。また、核兵器のない世界を達成することに関連して各国政府や市民社会が出している新しい提案やイニシアティブについて検討すること。

<解説>

昨今の非人道性問題に対する国際的な注目、とりわけオスロ会議、ナヤリット(メキシコ)会議を経た議論の前進を考慮すれば、この一節の表現では不十 分である。国際人道法に言及した箇所については2010年最終文書の表現と変わらない。一部国家の批判を受け、「作業文書」になった際の改訂で最後の下線 部分が追加された。これは次項に述べる核兵器禁止の法的枠組みの議論につながる手がかりとして重要な前進である。

■核兵器禁止条約、あるいは法的枠組みについて

2g. 強固な検証システムに裏打ちされ、明確な到達基準(ベンチマーク)や時間軸をともなう、相互に補強しあう法的文書で構成された、核兵器のない世界の達成と維持のための、包括的で、交渉された、法的拘束力のある枠組みを詳細に検討するべく、国連事務総長による核軍縮のための5項目提案に留意する。

<解説>

「強固な検証システムに裏打ちされた」「相互に補強しあう法的文書」という国連事務総長の5項目提案にすでに盛り込まれている文言に加え、「明確な 到達基準や時間軸をともなう」(下線)としている点が重要である。また、ここでは核兵器禁止条約という言葉は使わずに「包括的で、交渉された、法的拘束力 のある枠組み」を詳細に検討すべきことを述べている。これは、第0報や第5報で述べた新アジェンダ連合の作業文書に見られるような、最近の議論の新しい展 開を反映した表現と理解される。法的枠組みについて協議の場を作る必要性について明確な文言が欲しかった。

■核兵器国の2014年準備委員会に対する報告義務

2c. 2010年再検討会議で採択された核軍縮に関する行動計画に盛り込まれた誓約の中で未だ履行されていないもの、とりわけ、行動計画5(第9報に例示)における核兵器国の約束について、また、完了までの合意された時間軸の特定を含め、加盟国による早期かつ完全な履行を要求する。

<解説>

2010年最終文書に含まれていない、「完了までの合意された時間軸の特定」(下線)という文言が入った点は重要である。核兵器国の反発は当然として、核軍縮義務の履行が遅々として進まない現状に対する非核兵器国からの当然の要望を反映したものであろう。

2d. 新しい種類の核兵器の開発、既存の核兵器の質的向上、核兵器及び関連施設への新たな任務の付与を行わないよう、また、あらゆる軍事及び安全保障の概念、ドクトリン、政策において核兵器の役割や重要性をいっそう最小化するよう、核兵器国に奨励する。

<解説>

核兵器国に対し、「奨励」という弱い要求ではあるが、核兵器の役割や重要性を「低減する」ではなく「最小化する」(下線)よう求めたことは新しい。

2e. 核兵器国提出の共通標準様式での報告書に留意しつつ、核兵器国間の定期会合を通じたものを含め、いっそうの透明性強化と相互信頼の増大に向けた継続努力を基盤として、さらなる詳細かつ具体的な報告がなされることを奨励する。

<解説>

この節も、今回提出された核兵器国の報告に対する非核兵器国からの失望が反映されたものである。「さらなる詳細かつ具体的な報告」を求めている点が 重要である。また、第9報で述べたように、行動計画5で報告義務のある項目を共通標準項目に含めなかったことについて問題点を指摘し改善を勧告すべきで あった。

■中東決議履行の行き詰まり

10.準備委員会は、1995年中東決議、ならびに2000年及び2010年再検討会議における関連成果文書の履行の重要性を再確認する。これには、延期されている中東非核・非大量破壊兵器地帯の設立に関する2012年会議を、地域国家間の自由意思により合意された取り決めに基づいて、また、1995年決議を委任事項として、さらなる遅滞なく開催することが含まれる。

<解説>

作業文書になった際の改訂において、「地域国家間の自由意思により合意された取り決めに基づいて」(下線)の文言が加えられた。当然の改訂であり、2010年合意にも書かれている内容。書かないことから生じる誤解を避けるためと思われる。

11.準備委員会は、アラブ連邦加盟国及びイラン・イスラム共和国から国連 事務総長に寄託された書簡を歓迎する。この書簡において、これらの国々は、とりわけ中東を非核・非大量破壊兵器地帯として宣言すること支持している。ま た、準備委員会はファシリテーターによる報告を歓迎する。

<解説>

作業文書になった際の改訂において、中東非核・非大量破壊兵器地帯の文言に続いて「核、化学、生物兵器を含む」という箇所があったが、削除された。

12.準備委員会は、2012年会議の延期に対する加盟国の失望に留意す る。この会議は2010年再検討会議で合意されたものである。準備委員会は、ファシリテーターの支援の下で地域国家の間で実施上の取り決めが合意され、核 兵器国の支持が得られ次第、地域国家との協議に基づき、延期されている2012年会議を(2014年)年内に開催するとの国連事務総長及び1995年決議 の共同提案国による誓約に留意する。

<解説>

ファシリテーターを務めるラーヤバ大使による報告にもあったように、延期の2012年中東会議を「合意が出来次第年内に開催」 としている点は注目である。また、昨日の議論において、同会議が「すべての地域国家」の参加を求めるという表現がないことに対する批判がいくつかの国から 挙げられていた。この点は改訂版でも変わっていない。とはいえ2010年合意で設定された2012年会議は「中東の全国家の参加の下、中東非核・非大量破 壊兵器地帯の設立に関する会議を2012年に開催する」と定義されており、この節でも「延期されている2012年会議」と書かれているので、「全ての地域 国家」の前提を変えるのは困難であろう。

13.準備委員会は、2015年再検討会議に対し、次の通り勧告する。 1995年決議、ならびに2000年及び2010年NPT再検討会議の関連成果文書を履行することの重要性を再確認すること。その目的が達成されるまで同 決議が引き続き有効であることを強調すること。同決議が1995年会議の成果における重要要素であり、1995年にNPTが無投票で無期限延長されたこと の基盤であることを強調すること。1995年決議、ならびに2000年及び2010年NPT再検討会議の関連成果文書の速やかな履行に向け、加盟国が、必 要とされるあらゆる措置について個別及び集団的に実施すると決意すること。

<解説>

改訂前には、本節の最後に、「中東及び1995年中東決議の履行に関するものを含め、地域問題の検討を任務とする下部機関を主要委員会Ⅱの下に設置 すること」との一文があったが「作業文書」においては削除された。昨日の時点では、この内容を受けて、同様に主要委員会Ⅰの下に第6条履行に関する議論を 行う下部機関を設置すべきという主張がNACなどから出されていた。その話とのバランスで、この部分の提案を削ったということも考えられる。

第9報 2015年に向けた勧告案、全会一致合意は見送り(2014年5月8日)

「INF条約の成立を記念してソ連が国連に寄贈した「正義に倒される悪」の像。倒された悪竜は、INF条約により解体、廃棄されたアメリカのパーシングⅡミサイルとソ連のSS-20ミサイルの部品を利用して作られている」 (ニューヨーク国連本部、2014年4月29日。RECNA撮影)

昨日の日報で予告していたように、午前11時に開始された本日の議事は、来年の再検討会議に向けた勧告案の検討に費やされた。結論を先に言うと、議 長のロマン=モレイ大使からは、一時間延長しての休憩をはさんだ午後4時過ぎ、勧告案のコンセンサス(全会一致)による採択を断念し、議長名による「作業 文書」の扱いで来年に送るという結論が発表された。作業文書というのは、会議における公式文書ではあるものの、あくまで各国や国家グループの責任で出され るものであって、全体で合意した文書ではない。つまり、作業文書にするということは、来年に向けた勧告をあくまで議長が個人的にまとめた文書として位置付 けることを意味する。午前中の議論では議長からたびたび合意を目指したい意向が強調され、各国政府とのやり取りには時折冗談も混ざるなど全体の雰囲気は悪 くはなかったものの、限られた時間の中で妥協点を探っていくには各国の意見の間の溝はあまりにも深かったということだろう。

議長による作業文書は、本日の議論で各国が示した見解を反映し、現在の文案に手を入れた形で明日(最終日)午前に提出されることになった。その内 容、とりわけ本ブログが注目していたいくつかの注目点がどのように扱われたかについては、明日の日報で詳しく取り上げる。ここでは、本日の議論において各 国がどのような見解や提案を示したかを簡単に紹介したい。

勧告案に対して意見や提案を述べたのは、新アジェンダ連合(NAC)を代表したアイルランド、非同盟運動(NAM)を代表したインドネシア、5つの 核兵器国(P5)すべて、日本など22か国・グループであった。議長の努力への称賛が続く一方、過去の「議長概要」に対する評価と同様に、NAMを筆頭と する核兵器廃絶に熱心な国々とP5の両サイドからは、ともにNPTの「三本柱」の扱いが不平等、との批判がなされた。言うまでもなく前者は、不拡散及び平 和利用の項目に比較して核軍縮への言及が不十分であると言っているのであり、後者はその逆である。前者の国々からは、2010年最終文書の行動計画、とり わけP5の核軍縮努力に具体的に言及した行動計画5の履行が進んでいないことへの不満も相次いだ。実際、P5は行動5で要求された報告書(米、ロ、仏、英、中) を提出したが、その際P5が合意した統一様式は、行動5の7項目(あらゆる種類の核兵器の総体的削減の促進、種類や場所を問わない核兵器を対象とする、偶 発的使用の危険性の低減など)の一つ一つに回答するように作られていなかった。これはP5の誠意の無さを示す一例に過ぎない。

アイルランド、ナイジェリア、日本、オーストリアなどからは核兵器使用の非人道性問題に対する言及が不十分である点も指摘された。勧告案はこの問題 に4行の1節を割いているだけであり、その文言も2010年合意の文言より弱い。キューバは核兵器禁止条約の文言がないことを「後退」であると批判した。 また、2012年から延期されてきた中東会議に関して、「すべての地域国家」という文言が含まれていないことに、米国を含むいくつかの国が問題を提起し た。米国は現在の文言では会議の開催がより困難になるという、気になる発言を行った。

例年の「議長概要」をめぐっては時折激しい言葉の応酬が見られる場合もあるが、今年においては全体的に淡々とした印象を受けた。「コンセンサスなど できるわけがない(out of question)」と述べたロシアをはじめ、核兵器国は一貫して消極的だった。そのような中、メキシコが議長に対し「最後の準備委員会であるのにこれで いいのか」と不満をぶつける場面もあった。

明日の最終日は予定通り10時に開始されることがアナウンスされた。本日の最後に各国政府に配布された「最終報告」(準備委員会の議事、参加国情報、提出された作業文書名などをまとめた事務的報告書)の採択を行い、2週間にわたった準備委員会の議事がすべて終了する。

短信3 ウクライナ情勢とNPT

今回の準備委員会で、議場が最も緊張した場面の一つが、一般討論で、ウクライナに関する議論が展開された時である。とりあえず時間が限 られていたことと、国連安保理でウクライナが議題としてあがっていたことから、この問題に関し「深入りを避ける」という暗黙の了解が成立していたようで、 各国ともそれぞれの立場を表明するに止まり、本格的な論戦にこそ発展しなかったが、深刻な問題提起が行われたことは事実である。

ロシアは、クリミア半島を中心とするウクライナの問題は、ウクライナの保守的な政権の下での民族弾圧の問題であり、NPT体制とは無関係との見地から、この問題に言及すること自体、議事を混乱させるものとして否定した。これに対し、ウクライナは当然のことながら、EUや旧ソ連から分離独立国々等も、ロシアの行為は、ウクライナが非核兵器国としてNPTに加入する際に、その条件としてウクライナ、ロシア、アメリカ、イギリスの間で1994年に取り交わされた「ブダペスト覚書」違反であるとして、批判したのである。

旧ソ連が解体し、ソ連を形成していた各共和国が独立した際には、ウクライナをはじめとして、いくつかの共和国には旧ソ連軍の核兵器が配備、備蓄されたままであった。当時は、ウクライナは「非自発的な継承」により、一時的に核兵器国となっているという状況であった。それらの核兵器をウクライナが放棄、ロシアに移送し、非核兵器国としてNPTに加入する代償として、ウクライナは、領土と主権の保証を求めたのである。

それに対し、ロシア、アメリカ、イギリスは、具体的には、1)ウクライナの独立、主権、国境を尊重する、2)ウクライナの領土および政治的独立に対し、自衛および国連憲章に基づく場合を除き、一切の武力の行使もしくは武力による威嚇を行わない、3)ウクライナに対し、自国の利益を図る目的で経済的な圧力を加えない、4)ウクライナに核兵器による攻撃または威嚇が行われた場合には、必要な支援を提供するために、ただちに国連安保理において行動を起こす、5)非核兵器国としてのウクライナに対し、核兵器による攻撃もしくは威嚇を行わない、 を骨子とした覚書を作成し、ロシア、アメリカの大統領、イギリスの首相およびウクライナの大統領が署名することで、ウクライナに保証を与えることで 1994年に合意した。これが「ブダペスト覚書」と呼ばれる文書である。その結果、ウクライナは非核兵器国としてNPTに加わることになった。

今回のクリミア半島の帰属をめぐる問題では、ウクライナやEUは、ロシアの行動が明白な「ブダペスト覚書」違反であると激しく批判している。ロシアの今回の行動が、どの程度正当性を持つものであるかは、NPTの場で議論すべき議題ではないであろう。しかし、「ブダペスト覚書」が、核兵器を放棄する代償として、核兵器国が共同で政治、軍事、経済を含めて包括的にその安全を保証することにより、非核兵器国としてNPTに加入するインセンティブを作り出そうとする試みであったことは間違いない。イギリスが 指摘したように、ロシアの行動は、様々な意味でNPTに対する信頼を損ないかねない側面を持っており、単にロシアとウクライナの間の、国境と民族をめぐる 地域紛争というだけでは片づけられない。クリミアの情勢自体がまだ流動的であり、この問題は当分の間国連安保理やOSCEで扱われることになるであろう が、今後の展開によっては、来年の再検討会議に大きな影を落とすことにもなりかねない。(広瀬訓)

第8報 議長の勧告案が提出される(2014年5月7日)

今日は、午後3時過ぎに開会し、議長のロマン=モレイ大使から、2015年の再検討会議へ向けての勧告案の作成作業が完了した旨の連絡 があり、各国代表に一部ずつ配布された。議長から、明日8日の午前11時から、コンセンサスでの採択を目指して勧告案の検討に移るので、各国とも配布され た勧告案を、各国の立場の違いではなく、共通点を見出す方向で検討してほしいとの要請があり、10分ほどで議事が終了した。

議長の勧告案が出たことで、準備委員会は、来年の再検討会議の具体的な準備という後半の議事に移ることになる。

第7報 停滞する議論の狭間で―どこに突破口を求めるか?(2014年5月6日午前)

「旧ソ連が国連に寄贈した、『剣を打ちかえて鋤と成す』という国連の目的を象徴した像」(ニューヨーク国連本部、2014年4月29日。RECNA撮影)

議事が予定より大幅に遅れているために、5月6日のセッションは、午前中にクラスター3の特定議題とクラスター2の残りを消化することに充てられ た。「消化する」というと、後ろ向きな印象を拭えないが、議場の雰囲気は相変わらず低調で、機械的に議事が進むという感じである。

クラスター3の特定議題においては、特に北朝鮮を念頭に置いて、脱退について10ケ国が意見を述べた。イラン、南アフリカ等の非同盟諸国は、条約からの脱退は主権の行使であり、いかなる制限も、脱退後の責任をも負わされるものでないとしたのに対し、アメリカ、オランダ、フランス等の先進諸国は、非核兵器国としてNPTの当事国であった間に、平和目的に限って国際的に提供された原子力関連技術や物資、資材は、脱退後は返還もしくは廃棄するか、引き続きセーフガード下に置かれるべきであり、軍事転用することはNPTの義務違反であると主張した。

結局、北朝鮮の脱退は「主権の行使」として正当化されるが、イスラエルの未加入は NPTの普遍性を著しく損なうとする非同盟諸国と、イスラエルに対し条約への加入を強制することはできないが、北朝鮮の脱退はNPTに深刻な問題を生じさ せたとする先進諸国との間で、議論はすれ違ったままであった。最後に発言したロシアが、この問題を2015年の再検討会議でより建設的な方向で議論すべき という、当然とも思える発言を行ったが、この発言が象徴するように、議事が進むにつれて、とりあえず議論が対立する問題は、再検討会議へ先送りしようとす る雰囲気が強くなっている。それにしても、本当にNPTの普遍性を確保するために、イスラエルも北朝鮮も同じく非核兵器国としてNPTに加わるべきという 議論になかなか発展しないのが、国と国との交渉のもどかしいところである。

クラスター2の続きは、文字通り「消化」という感じで、最初は10か国が発言を予定したはずが、2か国が発言をキャンセルした模様で、結局発言は8 か国のみであった。内容的にもすでに繰り返し述べられているIAEAと保障措置の重要性や、中東会議の未開催について触れるなど、新味のあるものはなかっ た。

6日の午後および7日の午前は、議長が2015年の再検討会議への勧告を含む最終文書の取りまとめに関し、個別および地域グループの代表と協議する 時間を確保するためとして、議事がキャンセルされた。すでに昨日からロマン=モレイ議長はしばしば議場を離れていたが、協議は難航している様子である。特 に、2015年の再検討会議の議長は、ローテーション通りならば、アフリカから選 出される予定であるが、現在までに立候補は無く、打診されたいくつかの国も、議長を出すことに難色を示しているとの情報も流れている。その理由としては、 今回の準備委員会でも明らかになったように、容易に解決の見通しの立たない問題が山積しており、来年の再検討会議に対し悲観的な見方が広がっていることが 大きいようである。しかし、別の見方をすれば、悲観的な観測が広がりつつある中だからこそ、例えば北東アジア非核兵器地帯のように、これまであまり取り上 げられてこなかった分野でも、確実な前進が見込めるのであれば、停滞する議論の突破口として浮上する可能性があるとも言えるだろう。

短信2 P5が中央アジア非核兵器地帯条約議定書に署名

動きの少ない第3回準備委員会であるが、本日(5月6日)午前、明るいニュースが飛び込んできた。懸案であった中央アジア非核兵器地帯条約(CANWFZ)の議定書に5つの核兵器国(米、露、仏、英、中)が合意し、国連内で署名式を行ったという。潘基文国連事務総長のスポークスマンによる同日付の歓迎ステートメントによれば、事務総長は同議定書の速やかな批准に期待を述べるとともに、「核兵器に抗う世界的規範の強化に貢献し、よって不拡散、地域安全保障、軍縮に資する」と、今後さらなる非核兵器地帯が設立されることに向けた支持をあらためて強調したとされる。

議定書はその第一条で、「条約締約国に対し核兵器あるいは他の核爆発装置の使用もしくは使用の威嚇を行わないこと」(消極的安全保証)、第二条で 「条約及び議定書締約国によるいかなる違反行為にも寄与しないこと」を定めている。これまで、P5のうち米国、英国、フランスの3か国が批判的であったこ とから、議定書をめぐってP5と地帯内国家との協議が継続していた。

2009年3月に発効したCANWFZの締約国は、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの5か国である。この 地は旧ソ連の一部としてかつて核兵器が存在した地域であり、また、同国最大の核実験場であったセミパラチンスク(現在はセメイ)の傷跡を残す地域である。 さらには北半球最初の非核兵器地帯という側面も持つ。このような様々な意義を持ったCANWFZにおける前進は、停滞する核軍縮の動きにはずみをつけるも のとして期待できよう。難航している東南アジア非核兵器地帯議定書の行方にも注目していきたい。(中村桂子)

第6報 原子力への援助が「核軍縮」不履行追及を緩める取り引きになってはならない(2014年5月5日)

「5月5日(月)の本会議が行われた経済社会理事会(ECOSOC)会議場」(ニューヨーク国連本部、2014年5月5日。RECNA撮影)

5月5日(月)、週末を挟んで議事が再開された。会議場はこれまで信託統治理事会の会議場が使われていたが、この日、臨時に隣に位置する経済社会理 事会の会議場に移った。議事は相変わらず低調なまま、淡々と進行しているという印象が強い。もちろん来年の再検討会議へ向けて、水面下で様々な交渉が同時 並行で行われているであろうことは想像に難くない。午前、午後とも開会時間はかなり遅れ、ロマン=モレイ議長が、勧告案の取りまとめに時間を取られている 旨を釈明する一幕もあった。また、議事を副議長に委ね、しばしば議長席を離れていたのもそのためであろう。

議事そのものは、クラスター3の原子力の平和利用についてであった。午前中に20か国とEU、非同盟運動が発言し、午後には23カ国が発言した。議 論内容にあまり新味はなかった。先進工業諸国は、軒並み自国の原子力産業の実績と技術力、福島第一原発事故以降の安全性の向上および開発途上諸国に対し、 原子力分野で積極的に協力する姿勢を誇示する内容であり、まるでNPT準備委の場を借りての、自国の原子力技術の「売り込み合戦」の観があった。例外はオーストリアであり、昨年に続き、今回も明確に原子力が代替エネルギーとしては不適当であると考える旨を発言した。

日本も 基本的に他の先進工業諸国と同様の内容だったが、日本国内で備蓄が増加しており、また、国内での再処理に本格的に取り組もうとしていることから懸念も出て いるプルトニウムについては、正当な目的のもとに保有しているものであり、不拡散体制に影響を与えるものではない旨の説明が付け加えられていた。これに対 し、各国からの反論等は出なかった。

開発途上諸国は、原子力の平和利用は国家の「奪い得ない権利」である旨を繰り返し強調し、その権利の行使の中には、各国が、国内での核燃料サイクル の推進を含め、どのような原子力政策を選択するかの自由があるという主張が含まれた。また、原子力政策の推進においては、国際的な協力が不可欠であり、 NPTに非核兵器国として加わっている国に対しては、国際社会が無条件、無制限に技術、資源、資材面で協力する義務があるとして、現在実施されている種々 の輸出、技術移転の管理制度を批判した。

このような批判の背後には「不拡散の義務を負う国に対し、その義務の代償として、先進工業諸国は義務に見合うだけの原子力関係の援助を行うべき」と いう論理が存在している。この論理には「不拡散それ自体には価値は無く、代償として援助が貰えるから協力しているだけ」となってしまう危険性をはらんでい る。さらに、「原子力関係の援助」には、医療、農業、環境、保健・衛生、家畜等、非常に広範囲の対象が列挙されており、ますます「援助が欲しいからNPT に協力」なのかという疑問を呼ぶことになるであろう。

クラスター3に移ると、議論の雰囲気が微妙に変わるところがある。おそらくそれは、担当者が軍縮・安全保障から、原子力・開発・経済に替わる国が多 いからであろう。特に開発途上諸国には、核軍縮に熱心で十分な知識を持った政治家、外交官は多くはない。それよりも、現実的な問題としてより多くの援助を 獲得できる交渉担当者が高く評価される傾向が強いことは仕方がない。また、先進工業諸国においては、援助という「飴」をちらつかせて、開発途上諸国から妥 協を引き出そうとする常套手段がある。そんな中で、原子力平和利用のための援助が、核軍縮の不履行を追及する力を緩める結果を生むようなことがあってはな らない。

短信1 標準様式による報告、内容はまったく不十分

第0報で書いたように、核兵器国(P5)は2010年合意の行動5によって、今準備委員会に核軍縮に関する報告を行う義務があった。また、行動21によって報告の標準様式にできるだけ早期に合意することが求められていた。結果がどうであったのかを簡単に報告しておこう。

P5は最新の北京会議(4月14-15日)を含めて5回の会議を開いて共通の様式で報告する準備を行い、確かに標準様式に合意し報告を行った。しか し、その様式の項目は極めて大雑把なものであり、定量化されておらず、その内容は極めて不十分なものであった。P5が会議を重ねていること自身は前進と言 えるが、誠実な対応とは言えない。

現在の様式とは、以下のように記入項目を揃えただけのものである。これでは自国の都合のよい内容だけを書くことができる。たとえば、米国はヨーロッ パに配備している核爆弾の量に触れていないし、ロシアは非戦略核の量に触れていない。核兵器の種類ごとの配備、非配備の弾頭数、解体弾頭数など、今後客観 的に追跡できる情報の報告がなければ、透明性のある報告と言えないであろう。米国は独自に核弾頭の総量に関する「ファクトシート」を発表しているが、その 点については別の機会に述べたい。(梅林宏道)

P5の報告標準様式

§Ⅰ:核軍縮に関する国内措置の報告

ⅰ.核兵器に関する政策、教義、活動

(米国による任意の小項目)核政策、核戦力態勢と警戒態勢の変化

(英国による任意の小項目)核教義、作戦上の政策

ⅱ.核兵器、核軍備管理(核軍縮を含む)、検証

(米国による任意の小項目)核兵器の削減、核備蓄兵器の透明性、核分裂性物質の削減、及び施設の統合、多国間軍備管理、研究・開発努力を含む検証

(英国による任意の小項目)備蓄兵器の量、検証

ⅲ.透明性と信頼醸成措置

(米国による任意の小項目)P5の協議プロセス、他の信頼醸成措置及び取り決め

(英国による任意の小項目)核の用語集

ⅳ.他の関連事項

(米国による任意の小項目)条約履行、査察、解体に投じた資源

(英国による任意の小項目)CTBT、FMCT

§Ⅱ:不拡散に関する国内的措置の報告

ⅰ.保障措置

ⅱ.輸出管理

ⅲ.核セキュリティ

ⅳ.非核兵器地帯

ⅴ.条約遵守及び他の関係事項/懸念

ⅵ.核兵器不拡散へのその他の貢献

§Ⅲ:核エネルギーの平和利用に関する国内措置の報告

ⅰ.平和利用の推進

ⅱ.加盟国に対するIAEAを通じた技術援助

ⅲ.核の安全性と民生核損害補償義務

ⅳ.他の関連事項

(米国による任意の小項目)核不拡散・軍縮に関する働きかけと教育

その他NPTの履行あるいは強化のためにとられた行動

第5報 「核兵器がある限りその脅威は消えない」―その認識を共有できるか。(2014年5月2日)

本会議場のフロアの壁には、『軍縮』と書いた展示コーナーが設けられている。広島原爆で溶けたガラス瓶なども置かれている。 (ニューヨーク国連本部、5月2日。RECNA撮影)

5月2日(金)、週末を前にした会議場には、空席が目立ち、その雰囲気は低調なままである。遅れ気味の日程に加え、インパクトのある演説も少なく、 淡々と議事が進められている。本来なら本日からクラスター3に関する問題が議論されるはずであったが、本日はクラスター1の残りとクラスター1の特定問題 の演説が行われた。

午前中は、クラスター1についてEUのほか、ロシアを除く5大核兵器国を含めて、23か国が発言した。午後はオーストラリア、南アフリカ等11か国 が発言し、続いてクラスター1特定問題(核軍縮、安全の保証)のテーマで10か国と非同盟諸国が発言した。総じて大きな山場もなく本日の会議は終了した。 核兵器国は初日から、自己の核軍縮の成果や核政策の正当性を訴えるだけで、将来の核廃絶に向けて具体的なコミットや議論を避け続けている。これに対し、非 核保有国は、批判はするものの、来年の再検討会議に向けての準備に遅れが出ないことを優先しているのか、正面切っての議論をする国が少ない。

この中で、例外的に強い主張を行ったのがアイルランドの演説であった。初日に、新アジェンダ連合の報告をアイルランドのオブライアン大使が行っているので、その内容も踏まえつつアイルランドの演説が注目を集めた。

まずは、NPTの三本柱の二つ(核不拡散、原子力平和利用)について述べた後、NPTのもう一本の柱である「核軍縮の義務」 について言及、「これが尊重されなければ(非核保有国がNPTに参加するための)条件に深刻な傷がつく」と、核軍縮が進んでいない点を厳しく批判した。重 要な点は、核弾頭数が削減されることだけではなく、核軍縮について「法的な枠組みとその下での義務付け」が明示されていない点を問題とし、新アジェンダ連 合の提言でもあったように、「法的に拘束力のある核軍縮の枠組み」が核廃絶には不可欠である、との主張であった。新アジェンダ連合の提言には、「NPT第6条の義務を遂行するための実効性のある選択肢についてすべての参加国が議論すべき」とされており、これこそが来年に向けての重要な提言の一つであろう。

次に、核兵器の影響に関する人道的側面について言及があったが、ここで興味深かったのが、この4月に発表された英国王立国際問題研究所(チャタムハウス)の最新報告書「安 心するにはきわどすぎる:核使用のニヤミスとその政策選択肢(Too Close for Comfort: Cases of Near Nuclear Use and Options for Policy)」を引用していた点である。確かに広島・長崎以降、核兵器は使用されていないが、過去、核兵器使用の直前までいった事例や、誤って発射しそ うになった事例が数多くあることを、この報告書は示している。核兵器がなくならなければ、核爆発が再び起きるリスクは消えないとの主張であった。このようなリスクを一般市民も含めて認識することが、核廃絶への道を確実にするために極めて重要であるという指摘は大変に重い。そして最後に、広島の慰霊碑に書かれている言葉を引用して演説を終了し、場内から多くの喝采を浴びていた。

核兵器の脅威については、日本の外務省も「核兵器使用の多方面における影響に関する調査研究について」(主査:長崎大学朝長万左男名誉教授)を今年3月に発表している。核兵器がいかに非人道的な影響を及ぼすのかについて、科学的な根拠をもとにわかりやすく一般市民に伝えていく努力が今後ますます重要となるだろう。

これ以外では、パラオ共和国の演説は、初めて非核憲法を持った国の誇りを語り、核実験のヒバクシャとしての立場から包括的な核兵器禁止条約の必要性 を訴えた。その中で、核兵器国のみならず「核の傘にある国」も同様の責任を負う、という初日の長崎市長の演説と重なる訴えがあり注目された。

本来ならクラスター1では、核兵器の脅威や役割、核不拡散、安全保障問題等が議論されるべきであるが、それぞれの国が主張を繰り返すままで、なかな か実のある議論につながっていない。新しい情報や提言も少なく、これまでのところは低調な会議という印象が否めない。週明けからの議論に期待しよう。

第4報 今年中の中東会議開催はありうるか?好転した雰囲気(2014年5月1日)

「経過報告する中東会議ファシリテーター・ヤッコ・ラーヤバ大使(フィンランド国務次官)」(写真手前)(ニューヨーク国連本部、5月1日。RECNA撮影)

会議4日目(5月1日(木))、本日からクラスターII(核不拡散、保障措置、非核兵器地帯に関連する条項の履行問題)の議論が始まったが、当初の 予定よりかなり遅れていることで、議長の発言に焦りが出てくるようになった。午前中の発言国は、マレーシア、日本など17か国と非同盟諸国、EUであっ た。午後に入り、中東会議のファシリテーターであるフィンランドのヤッコ・ラーヤバ大使の報告から始まり、それとの関連でクラスターⅡ特定問題の発言(EU、アラブ諸国と14か国)が行われ、最後に再びラーヤバ大使が発言して締めくくった。その後、会議はクラスターIIの議論に戻り、7カ国が発言した。

全体として、中東の非核・非大量破壊兵器地帯化への支持が共有され、一方で原子力平和利用担保の視点から、保障 措置の強化(追加議定書の普遍化)、核セキュリティ対策や輸出管理の強化等も言及されていた。昨年の準備委員会は、中東決議を履行するための中東会議を 2012年中に開催するという2010年再検討会議の合意があったにもかかわらず、それが実現しなかったことへの強い失望と批判が会議を支配していた。エ ジプトが会議の後半をボイコットするなど、不穏な雰囲気があった。それに比べると、今回は全体的に批判的な発言が少なく、着実な進展を期待するという穏当 な雰囲気で議論が進んだ。エジプト自身、2014年中の開催に努力する決意を表明した。

中東会議ファシリテーター、ラーヤバ大使の報告はそのような雰囲気を裏付ける内容であった。報告自体は2ページの短いものであったが、その内容は本 日のハイライトとも言え、前向きな希望を持たせる内容であった。とりわけ、昨年から今年にかけてスイスのグリオンで行われた3回の非公式協議の成果につい て、大使は「参加者の積極的、建設的でオープンな態度と(中東会議開催にむけて)進展させようという希望」に大変感銘を受けた、と報告した。もちろん、一 方で、「会議の重要な点において多様な考え方が依然存在している」という事実も報告されており、決して楽観できる状況ではない、という点も忘れてはならないであろう。

ラーヤバ大使のファシリテーター報告は、昨年のものと今年のものと、ほとんど同じ形式で提出された。そこで、フィンランド政府がホストとなって開かれることになっている中東会議の開催見通しについて述べた部分を比較すると興味深い。昨年の報告(日、英) は「会議の体制が地域諸国の自由意思によって整備され次第、遅滞なく会議は開催される。そのためには、地域諸国の見解がいっそう収斂することが必要であ る」と述べられていた。ところが今年は「会議の体制が地域諸国の自由意思によって整備され次第、遅滞なく召集者(国連、米、英、ロ)は会議を開催すること を目指している。そしてそのような合意は今年中に達成できると希望している」と述べている。今年中の「中東会議」開催に前向きな発言をしたことが注目される。このことは、第1報で紹介したアンジェラ・ケイン高等代表の言葉と符合するものでもある。このように、昨年に比べれば、中東会議に向けてかなりの進展があった可能性があり、今後の推移に注目したい。

それ以外では、イラク、イラン、シリアといった国々がこれまでと同様にイスラエル批判を繰り返していた。また、エジプトは従来型のNPT下の包括的 保障措置を普遍化するよりも追加議定書の普遍化が優先的に取り上げられることへの懸念を表明した。また、イランやエジプト等は核不拡散重視が核軍縮軽視に つながる点について批判的見解を強調していた。原子力平和利用については、明日のクラスターIIIの議論でまた注目したい。

第3報 「困難な状況」は非核地帯をあきらめる理由にならない―先例の教訓(2014年4月30日)

本会議場の議長席。中央がロマン=モレイ議長」(ニューヨーク国連本部、4月30日。RECNA撮影)

会議3日目(4月30 日)に入り、予定が大幅に遅れているため、議長提案によりセッションの組換えが提案され了承された。当初5月2日に2015年再検討会議への勧告案提示が 予定されていたが、多少流動的になってきたようだ。座席も、NGO席はかなり人が入っているが、代表団席は空席が目立つようになったのはやや気がかりであ る。

一般討論3日目は、午前中に22か国、午後に10か国と2国際組織が発言した。多くの非同盟諸国による核兵器禁止条約、中東問題、包括的核実験禁止 条約(CTBT)の早期批准、兵器用核物質生産禁止条約(FMCT)、非核地帯、といった重要課題への発言が続いた。また、NPTの三本柱の一つである、原子力平和利用についても、アフリカや中東、東南アジアといった新興国から、その「侵しえない権利」について言及があった点も、見逃せない。たとえば、イランは、 「平和目的の原子力の開発、研究、生産、利用に関する侵しえない権利の完全な差別のない履行は、NPTのもっとも基本的な目的の一つである」とし、特に先 進国はその権利を「全面的に尊重すべき」と主張している。しかし、自らの保障措置協定違反の疑いについての説明は全くなく、これでは世界の信頼は得られな い。

このほか、中東では、バーレーン、UAE(アラブ首長国連合)も平和利用について、NPTの重要性を強調していた。しかし、中東における原子力平和利用拡大は、同地域の核不拡散・非核化への影響が懸念されるところである。この点で、非同盟諸国が別途中東問題についてワーキングペーパーを提出しており、その中で、イスラエル批判、機微な核技術の移転制限、中東の非大量破壊兵器地帯化にむけての実行等、重要な提言を行っている点が注目される。

しかし、この日のハイライトは、ラテンアメリカおよびカリブ地域における核兵器禁止に関する条約(トラテロルコ条約)機構(OPANAL)の事務局長マセド・ソアレス大使(ブラジル)の非核地帯に関する演説であろう。大使は、演説の最後に、トラテロルコ条約の交渉当初の政治情勢について言及し、「当時の中南米は、非核兵器地帯の 設置へ向けて様々な問題を抱えており、逆風ばかりで、とても条約が成立するような見通しが立たなかった」と述べ、それを乗り越えての条約実現を達成した結 果、「中南米における信頼醸成と安定が進むことにもなった。中東も現在の厳しい状況を乗り越えて非大量破壊兵器地帯を実現することは可能だ」と発言し、会 場から拍手を浴びた。

非核地帯については、初日にモンゴルの演説も印象的であった。モンゴルは、1992年に「一国非核地位」 を宣言し、1998年に国連総会決議で非核兵器地帯としての地位を承認された経緯がある。そのユニークな政策は世界の注目を浴びている。今年の演説におい ても、「非核地帯の設立が、地域の核不拡散・軍縮に効果的な手段であることが実証された」とし、既存の非核地帯の強化のみならず、「中東や北東アジア非核地帯の確立にむけて必要な措置が取られるべきだ」、と述べたことは、大変心強い発言であった。

なお、3日目からクラスター1問題(核不拡散、核軍縮、国際安全保障に関連する条項の履行問題、及び安全の保証問題)の議論が始まり、日本をはじめ メキシコ、インドネシア、ロシア等8か国と新アジェンダ連合が演説を行った。日本からは軍縮・不拡散教育についての発表があったことが注目されるが、唯一 核兵器国として演説したロシアの発表は前日と同様で新味がなかった。マレーシアの演説で、マレーシア人唯一のヒバクシャ、ラザク氏の言葉「原爆の教訓を記憶にとどめることが、平和と愛への道に戻る唯一の希望である」を引用していたことが、印象的であった。

第2報 届くか被爆地からの声、核兵器国のみならず「核の傘」にある国の責任も重い(2014年4月29日)

NGO意見発表セッションで発言する広島被爆者」(ニューヨーク国連本部、4月29日。RECNA撮影)

会議2日目(4月29日)の報告は、まず午後のNGOセッションにおける広島・長崎市長の訴えに簡単に触れることから始めたい。NGOセッション全体に関しては別報で改めて触れることにする。被爆者と広島・長崎両市長が登壇するということから、多くの日本の参加者(メディア含め)の姿も多く、本会議場を見下ろす形のNGO傍聴席はほぼ人で埋まっていた。

平和市長会議の代表として両市長はともに被爆地からの声を訴えた。両市長とも、被爆者の平均年齢が78歳を超える高齢化の現実の一方で、若者の活動 が活発化している点に触れつつ、非人道性を根拠に核兵器禁止条約へと国際社会が進むことを強く要求した。特に、田上長崎市長は「長崎ユース代表団」につい て触れ、ヒバクシャの思いを継承する努力を続けていくことが核の「非人道性」を訴えるうえで不可欠であることを強調した。そして、核廃絶にむけて、核保有 国の責任はもちろんのこと、「核の傘」にある諸国の責任も重いことを強調した。この点は、日本政府としても耳の痛い内容となったに違いないが、核廃絶のためには乗り越えなければならない、重要なメッセージであった。

2日目の午前の一般討論では、16か国とEU、包括的核実験禁止条約機構(CTBTO)が発言した。この中で米・露・英の3核兵器国が登壇した。なかでも、米ゴットモラー国務次官は、 自身がマーシャル諸島および広島を訪問した時の体験を踏まえ、「(核兵器の)人間への影響を記憶にとどめることが必須である」と述べ、ヒバクシャの声を全 人類が忘れないことの重要性をあえて言及したことは興味深い。昨日のマーシャル諸島の演説、そしてNGOセッションではあったが広島・長崎市長の演説は、 ともに「ヒバクシャの声を忘れるな」という強いメッセージとなったと思われる。

しかし、それ以外の内容を見ると、ゴットモラー国務次官をはじめ、核兵器国の演説内容は、やや自己満足といわれ ても仕方がない。たとえば、ゴットモラー国務次官は、米国の核弾頭数はピークであった1967年の31,255から85%削減されて4,804にまで減少 したことをあげ、核軍縮が確実に進展しているとし、さらに削減を続ける意向を示した。また、CTBT、東南アジア非核地帯、中央アジア非核地帯の選択議定 書の批准および中東会議の開催を進める意思をも強調、核軍縮への積極的な姿勢を前面に打ち出すという内容だった。この論調は、ロシア、英、さらに昨日のフランスの演説もほぼ同じであり、核軍縮の進展を評価すべき、という主張を込めた内容である。昨日、中国の一般討論があったが、そこには核兵器の削減に関する言及はなかった。一方すでに提出された中国の報告書では、当初から中国は最小レベルの自衛の核兵器しか生産していないことを強調した。

核軍縮のさらなる進展には課題が多い。解体した核兵器から回収される核物質の管理や処分については、これまでのところ全くと言っていいほど触れられ ていない。米露の合意に基づき、高濃縮ウランは希釈して、原子力発電用の低濃縮ウラン燃料として使われてきた点は評価されていいが、この「メガトンからメ ガワットへ」というプロジェクトもまもなく終了する。プルトニウムについて言えば、全く進んでいないのが現状である。

そのほかの演説で気になったのは、やはり最近のロシア・ウクライナ問題の影響である。ロシアは、この問題は核兵器の問題ではない、としたが、ウクライナは 露の行動が、ウクライナが非核兵器国としてNPTに加入する際に条件として結んだ「ブダペスト覚書」の明確な違反であると主張し、この主張には、米、英、 EU、エストニア、オーストリア、スロベニア(28日のデンマークも)が同調し、ロシアと対立する様相となっている点が今後の議論に影響を与えそうで、気 になる点だ。

すでに会議は遅れ気味といわれており、中東問題や北東アジア問題など、地域の問題が今後さらに議論されていくと思われる。

第1報 会議を貫いた核兵器の非人道性、マーシャル諸島の発言に拍手(2014年4月28日)

傍聴席からみた委員会の本会議場(2014年4月28日、RECNA撮影)

第3回NPT準備委員会は4月28日、定刻の午前10時に約15分遅れて開会した。国連軍縮問題高等代表の開会あいさつと議長に選出されたロマン= モレイ大使(ペルー共和国)の発言の後に、一般討論が始まった。そこでは28か国・国家群と1国際組織が発言した。第0報に書いたように、今委員会には 2015年再検討会議への勧告を採択する任務があり、一般討論の時間は圧縮された。事前に厳しく発言時間の短縮と厳守が通達されていたが、議長はそれを体 現するように一般討論を粛々と進めた。ほとんどの発言が、核兵器使用の非人道性に触れていたのは印象的であった。

アンジェラ・ケイン高等代表の 発言は控えめであったが、会議の目的を明確に述べた。「この会議は再検討会議への具体的な勧告をまとめる努力が必要だ。それには2010年合意のその後の 履行状況を点検し、われわれの共通の願望への進展を阻む原因を突き止める必要がある」との趣旨を述べた。その文脈で、2010年合意は「核兵器使用がもた らす壊滅的な人道的結末をよりよく理解するという新しい大きな関心に火をつけた」と述べた。ケイン高等代表が「中東会議が2014年の出来るだけ早期に開 催されることを望み続けている」と述べたことは注目される。

4月24日、マーシャル諸島共和国は9つ国(5つのNPT加盟の核兵器国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮)の核兵器保有がNPTや国際慣習法に違反するとして国際司法裁判所に提訴した。このことは日本のメディアにも報じられた。この日のマーシャル諸島共和国のトニー・デブルム外相による一般討論は、大きな拍手喝采を浴びた演説であった。彼は60年前のビキニ水爆実験の目撃者であると証言した。また外相は、1946年~58年に行われた67回の米国の核実験は、大部分が国連信託統治下で国連が許可した核実験で あったことを参加者に想起させた。その爆発規模は、12年間、毎日、1日当たり広島原爆1.6個に相当すると述べた。その上で、外相は米国や当時の国連指 導部を非難するためにここに来たのではないと述べたのち、「ここに来た理由は、核兵器の危険性とその結末を、国連、とりわけその参加国にもう一度想起させ る必要があるとすれば、それはマーシャル諸島ではないか、と問うためである」と述べた。その背景には、同国が核兵器使用の人道的結末に関する昨年の国連総 会決議(ニュージーランド提案のもの)に賛同し、ナヤリット会議に参加した経過があった。

核兵器国の中の中国とフランスがこの日発言したが、その内容は5か国の一般討論が出揃ったところで紹介したい。今日は新アジェンダ連合(NAC)と軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)の一般討論に触れておく。

NACを代表して発言したのはアイルランドのパトリシア・オブライエン国連大使で あった。大使はNPTの不拡散の柱は成功をおさめてきたし、不拡散体制は強化されてきたにもかかわらず、核軍縮の柱に関して何を達成できたのだろうか、と 疑問を呈した。多くの国が共有するこの疑問が、核兵器使用の非人道的結末についての最近の強い関心の背後にあると大使は指摘した。大使の発言で印象深かっ たのは、核兵器国に対する具体的な賞賛や批判を一切控えたことであった。それは論理的な対応といえる。第0報で述べたように、核兵器国は今回の準備委員会 に7項目の核軍縮義務について進展を報告する義務を負っている(行動5)(日、英)。 その報告がまだ出ていないからである。「われわれは核兵器国が行動計画の行動5の下における約束についてこの会議に提出する報告を待っている」と大使は述 べた。一方でNACは、核兵器のない世界を達成し維持するために、明確な基準と時間枠と検証システムをもった法的枠組みを今こそ真剣に検討すべき時である という、NACの主張の核心にも触れた。

NPDIを代表して発言したのは、岸信夫外務副大臣で あった。NPDIはオーストラリア、カナダ、チリー、ドイツ、日本、メキシコ、オランダ、ナイジェリア、フィリピン、ポーランド、トルコ、アラブ首長国連 邦の12か国よりなる。4月11-12日に広島で事前の外相会議を開催して日本では広く報道された。岸副大臣は、2010年再検討会議の全会一致の合意を 前進させる目的でNPDIが誕生したという経緯を述べ、2015年会議では2010年合意の履行を点検して2020年再検討会議に向かってNPTの三本柱 すべてのさらなる強化を目指すべきであるという展望を述べた。当然といえば当然の展望であるが、これまでのNPTの歩みを是とすると、「一歩一歩」という NPDIが基本とするアプローチのペースが相当に緩やかなものであることを想像させる。この点は、核兵器廃絶に熱意を抱く多くの国々と見解を異にするであ ろう。NPDIの中でも、メキシコは核兵器を禁止する法的文書を交渉する外交プロセスを開始すべきだと演説し、フィリピンは核兵器禁止条約の交渉を即時に開始すべきだと主張した。

第0報 2015年再検討会議にチャレンジする、最後の準備委員会(2014年4月27日)

2日後に準備委員会開会を控えた国連本部(ニューヨーク、4月26日。RECNA撮影)。工事中で立ち入り制限の紅白のガードレールが見える。

明日4月28日(月)午前10時(日本時間、午後11時)、ニューヨークの国連本部において2015年核不拡散条約(NPT)再検討会議の第3回準 備委員会が始まる。会期は4月28日~5月9日(金)。第1回は2012年にウィーンで、第2回は2013年ジュネーブで開かれた。その時もRECNAは 会議の進展をブログ発信した。

今回の準備委員会は2015年再検討会議のための最後の準備委員会であり、前2回と違って準備委員会から再検討会議に対して議事内容や運営に関する報告書と勧告を提出する任 務を帯びている。したがって、会議スケジュールの組み方も前2回と違っている。その意味で、再検討会議に対して「核兵器のない世界」への前進を託している 政府や市民にとって、第3回準備委員会はより重要な意味をもっているであろう。この第0報においては、会議のスケジュールと注目点を述べておきたい。

会議スケジュール

第3回準備委員会の議長はペルー共和国のエンリケ・ロマン=モレイ(Enrique ROMAN=MOREY)大使と予定されている。公表された暫定プログラムは以下のようなものである。午前のセッションは10時~13時、午後のセッションは15~18時に開催される。

4月28日(月) 午前:開会、一般討論 午後:一般討論

4月29日(火) 午前:一般討論 午後:NGO意見表明

4月30日(水) 午前:クラスター1問題 午後:クラスター1特定問題(核軍縮、安全の保証)

5月1日(木) 午前:クラスター2問題 午後:クラスター2特定問題(中東及び1995年中東決議の履行など地域問題)

5月2日(金) 午前:クラスター3問題 午後:クラスター3特定問題(核エネルギー平和利用及び条約のその他の条項/強化された再検討プロセスの有効 性の改善)

5月5日(月) 午前:条約の再検討作業の準備 午後:2015年再検討会議の機構/条約の再検討作業の準備

5月6日(火) 午前:条約の再検討作業の準備 午後:2015年再検討会議の機構/条約の再検討作業の準備

5月7日(水) 午前:条約の再検討作業の準備 午後:2015年再検討会議の機構/条約の再検討作業の準備

5月8日(木) 午前:2015年再検討会議の機構 午後:準備委員会の報告書(草案)と再検討会議への勧告の検討

5月9日(金) 午前:準備委員会の報告書(草案)と再検討会議への勧告の検討 午後:報告書と準備委員会から再検討会議への勧告の採択、その他

ここで、クラスター1、2、3などの問題群の内容はおおよそ次のように分類されている。この分類は再検討会議において設置されてきた主要委員会Ⅰ、Ⅱ、Ⅲへの議題の割り振りとほぼ重なっている。

クラスター1問題:核不拡散、核軍縮、国際安全保障に関連する条項の履行問題、及び安全の保証問題

クラスター2議題:核不拡散、保障措置、非核兵器地帯に関連する条項の履行問題

クラスター3議題:核エネルギーの平和利用への条約締約国の奪い得ない権利に関する条項の履行問題、及びその他の条項

第3回準備委員会の注目点

第3回準備委員会が2015年再検討会議への最後の準備会議であると考えたとき、その注目点はとりもなおさず2015年会議に何を期待 するかに関係する。核兵器のない世界の早期達成と維持をめざすRECNAとしては、核軍縮の進展が中心的な関心となるが、NPT条約の三本柱(核軍縮、核 不拡散、核エネルギーの平和利用)すべてに関する議論の進展をそれとの関係においてフォローすることになる。

直接的には、2015年会議は2010年合意が履行されたかどうかを検証し、その成否を踏まえて条約履行の次の段階に合意することを目指す。した がって今回の会議の注目点は、2010年合意に含まれたいくつかの重要項目に関して、各国やNGOがどのような論戦を挑むかにある。とりわけ、次の4項目 に焦点を当てたい。

(1)核兵器使用の人道的結末について

2010年合意は、NPT文書において初めて核兵器使用の人道的結末に直接言及する成果をかちとった。これを踏まえて過去2回の準備委 員会において有志国家の共同声明が発せられた。それを受けて国連総会第1委員会においても2012年、13年と共同声明が発せられた。また2013年2月 にオスロ、14年にナヤリット(メキシコ)において政府主催の「核兵器の非人道性に関する国際会議」が2回開催され、オーストリアが今年中に第3回会議を 開催すると表明している。ナヤリット会議の議長を務めたメキシコは「これまでの繰り返しではなく、法的拘束力のある条約交渉を開始すべき時が来ている」と いう趣旨の発言をした。いっぽうで、日本政府などはこのような方向性に反対している。したがって、会議を主催したノルウェー、メキシコ、オーストリア、NPT準備委員会で共同声明の提案国となったスイスや南アフリカが、どのようなイニシャチブを発揮するかが注目される。

(2)核兵器禁止条約、あるいは法的枠組みについて

2010年合意のもう一つの成果は、核兵器のない世界を達成し維持するためには法的枠組みが必要であることを文書で確認し、国連事務総長が5項目提案(2008年)の中で述べた核兵器禁止条約(NWC)(マレーシア、コスタリカが推進してきた)や「別々の条約の枠組み」というアイデアに初めて言及したことである。それ以後、オーストリア、メキシコ、ノルウェーが主導して国連総会決議(2012年)が採択され「多国間核軍縮交渉を前進させる国連公開作業部会(OEWG)」が2013年に初めて開催された。また2013年には国連総会で初めて「核軍縮に関する総会ハイレベル会合」(非同盟諸国が開催決定を主導)が開催された。この過程で、核兵器に関する包括的な条約を目指す核兵器禁止条約(包括型)(NWC)のアプローチの他に、簡潔なアプローチをとる核兵器禁止条約(簡潔型)(Nuclear Weapons Ban Treaty= NWBT)が提起された。この経過を踏まえて、すでに新アジェンダ連合(アイルランド、メキシコ、ブラジル、ニュージーランド、エジプト、南アフリカの6か国)がすべてのアイデアを議論することがNPT第6条履行の義務であると主張する文書を今回の委員会に提出している。これらの展開を注視したい。

(3)核兵器国の2014年準備委員会に対する報告義務

5つの核兵器国は、2010年合意において、核軍縮に関する具体的な7項目について今回の準備委員会において履行状況を報告する義務を 負った。その中には、配備していない兵器を含む削減、海外に配備している核兵器への対処、軍事・外交における核兵器の役割の低減措置、使用の防止などにつ ながる措置、警戒態勢の緩和、透明性の向上などの履行状況の報告が含まれている。内容如何によっては、非核国からの強い反発が生まれる可能性もあり、なり ゆきが注目される。

(4)中東決議履行の行き詰まり

2010年合意によって、中東非核・非大量破壊兵器地帯設置のための中東のすべての関係国が参加する会議が 2012年中に開催されることが決まった。しかし、2012年にも13年にもそれは実現しなかった。第2回準備委員会においては、エジプトが経過を不満と して後半の会議をボイコットするという一幕もあった。事態が今回どのように動くのか波乱含みである。一方で、シリアにおける化学兵器使用の強い衝撃が13 年に発生し、シリアが13年9月に化学兵器禁止条約に加盟するという進展があった。これが核協議に及ぼす影響も無視できないであろう。

これらの諸点に注目しながら、本ブログにおいては、日本政府がリードする軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)、核兵器国、非人道性会議の主導国、新アジェンダ連合、非同盟諸国(NAM)、マレーシア、コスタリカなどの動向をフォローすることになるであろう。

今回のブログは第0報を初めとする正規の日報の他に、随時のライブな短信も盛り込んで発信する予定である。日報には、梅林宏道、鈴木達治郎、広瀬訓、中村桂子が協働して取り組む。